세계 최대의 IT 산업 중심지인 미국 실리콘밸리는 세계 최고의 카지노라고 불리기도 한다. 엔비디아는 이 카지노에서 대박을 낸 업체 가운데 하나다. 엔비디아가 설립된 건 지난 1993년 4월이다. 창업자인 젠슨 황(Jen-Hsun Hunang)을 포함한 3명이 만든 작은 회사는 지금은 전 세계 40곳이 넘는 오피스에 매출 46억 8,000만 달러(2015년 회계연도 4/4분기 기준)를 기록한 회사로 성장했다.

엔비디아 본사를 방문한 건 3월 17일부터 20일까지 개최되는 GTC(GPU Technology Conference) 기간. GTC는 엔비디아가 매년 여는 연례행사다. 엔비디아 스스로 만든 용어이기도 한 GPU를 이용한 기술이나 사례 등을 소개하는 자리이기도 하다.

산타클라라에 위치한 엔비디아 본사는 4개동 12개 건물로 나뉘어져 있다. PC와 모바일 등 사업부가 이곳에 있는데 전 세계 엔비디아 직원 8,800명 가운데 3,000명이 여기에 근무하고 있다. 바로 옆에는 화웨이를 비롯해 인텔이나 브로드컴 같은 업체도 있다.

엔비디아는 팹리스 업체다. 반도체 설계만 하고 제조 자체는 대만 TSMC가 전량 위탁 생산을 한다. 당연히 이곳에는 공장이 없다. 기본은 하드웨어를 장기로 삼는 회사지만 본사 자체는 통유리로 이뤄져 있는 것도 한 몫 하겠지만 소프트웨어 기업에서 느낄 법한 개방적인 분위기가 물씬 풍긴다.

물론 이곳 내부에선 GPU 설계와 경쟁사 제품을 비롯한 각종 테스트, TSMC로 보내기 전 테스트까지 다양한 작업이 이뤄진다. 입구에 들어서면 마치 ‘특허의 벽’처럼 엔비디아가 보유하고 있는 각종 그래픽 관련 특허가 벽에 나열되어 있다. 엔비디아가 보유하고 있거나 등록을 진행 중인 특허는 지난해 1월 기준으로 7,000여개라고 한다.

특허 얘기가 나왔으니 말이지만 지난해 9월 엔비디아는 그래픽 칩셋과 장치에 대한 특허 침해로 삼성전자에 소송을 건 바 있다. 삼성전자 역시 같은 해 11월 엔비디아를 상대로 맞소송을 제기한 상태다. 물론 양측의 특허 소송전은 아직 법원에서 진행 중이어서 별다른 얘기를 들을 수는 없었다.

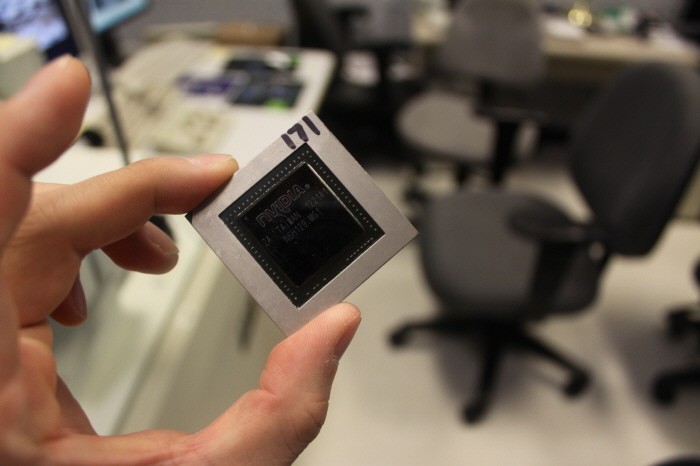

또 리바TNT부터 지포스256 등 그동안 엔비디아가 만들어온 그래픽 칩셋의 다이 사진도 눈길을 끈다. 앞서 언급했듯이 엔비디아는 지난 1999년 GPU(Graphic Processing Unit)라는 개념을 내세운 바 있다. 엔비디아에 따르면 GPU는 이제까지 전 세계에 10억 개 이상이 팔려나갔다. 사무실에 늘어선 이들 칩셋은 지난 20년간의 GPU 역사를 고스란히 담고 있다.

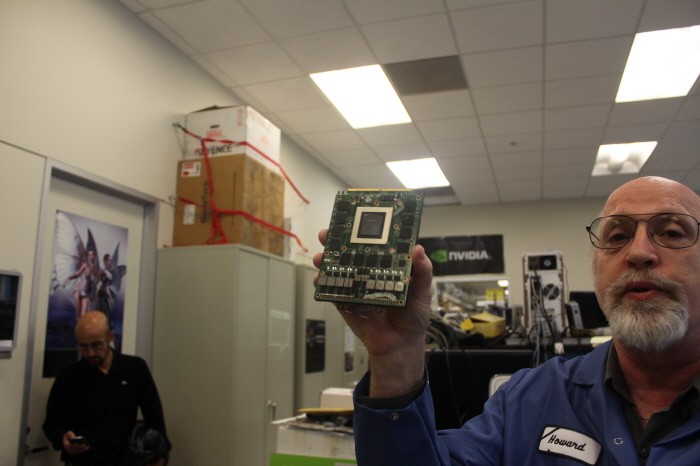

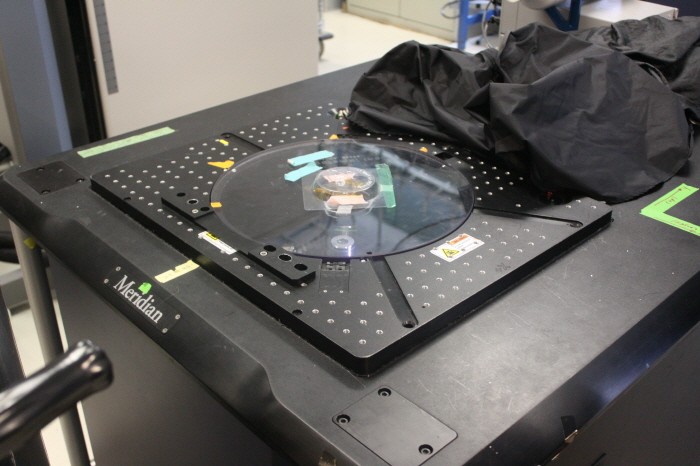

내부에선 주로 반도체 생산이나 테스트가 어떤 식으로 진행되는지 살펴봤다. 팹리스 업체인 만큼 설계를 하게 되면 이를 그대로 가상 공간에서 재현할 수 있는 에뮬레이터를 이용해 실제와 같은 테스트를 거친다. 이곳에서 별다른 이상이 없으면 TSMC로 보내지고 생산을 하면 다시 테스트를 몇 개월에 거쳐 반복하게 되는 것. 완성된 칩은 설명할 때마다 가격표부터 얘기하게 되는 고가의 장비로 전수 테스트를 거친다. 어떤 장비는 심지어 허블우주망원경에 들어가는 것과 같은 고성능을 발휘한다. 이를 통해 반도체 내부 구조를 모두 확인할 수 있다. 물론 이곳에선 자사 칩셋 뿐 아니라 경쟁사 제품도 꼼꼼하게 비교 분석을 한다고 한다.

자사 제품에 대한 데모룸도 따로 마련해놨다. 이곳에선 GPU와 모니터 동기화를 통해 모니터에서 발생하는 비정상적인 화면 문제를 해결한 G싱크나 엔비디아가 지난 GDC 기간 중 갓 발표한 TV용 콘솔인 쉴드TV 같은 것도 볼 수 있다. 쉴드TV는 안드로이드 기반으로 음성인식을 지원하는 한편 콘텐츠 마켓 형태인 엔비디아 그리드도 직관적인 형태로 손쉽게 선택 가능하다. 그리드 서비스를 유료화 예정인데 하드웨어의 피가 흐르는 엔비디아지만 관련 서비스는 계속 강화할 예정이라고 한다. 결국 이를 활용하는 기반 자체가 콘텐츠에 있다는 걸 느끼게 하는 대목.

데모나 반도체 제작이나 테스트 관련 설명을 듣고 카페테리아로 자리를 옮기는데 누군가 “엔비디아 로고에 눈이 들어가 이유가 뭐냐”고 한다. 몰랐는데 나중에 찾아보니 눈 모양 로고에서 왼쪽은 2D, 오른쪽은 3D로 디자인한 것이라고 한다. 세상을 2D에서 3D로 이끌겠다는 의지를 담은 셈이다.

본사를 둘러보면서 느끼는 건 이 회사의 “변화에 대한 촉”이 아닐까 싶다. 엔비디아는 처음 등장하던 90년대 초부터 그래픽에 집중했고 한 우물을 계속 파온 곳이다. 동시에 PC에만 머물지 않은 곳이기도 하다. 본사 투어 중 타이탄 칩이나 엔비디아가 공급한 플레이스테이션3에 들어간 칩 실물도 볼 수 있었지만 자동운전을 포함한 자동차용 스마트카 솔루션이나 딥러닝에도 공을 들인다. 실리콘밸리를 카지노에 비유했는데 IT기업은 한판만 따선 곤란하다. 게임의 룰이 계속 바뀌는 만큼 꾸준한 변화가 필요하다는 걸 말해주고 있다. 실리콘밸리 뿐 아니라 IT 업계 생존의 법칙은 변화를 대하는 자세가 아닐까 싶다.

전자신문인터넷 테크홀릭팀

이석원기자 techholic@etnews.com