지난해 10월 국내에서 ‘기가 인터넷’이 처음으로 상용화됐다. 일명 ‘광랜’이라 부르던 100Mbps보다 10배 빠르다. 2006년 광랜 이후 8년 만에 속도가 10배 높아진 셈이다. 1Gbps는 4기가바이트(GB)용량 풀HD 영화를 33초 만에 내려받을 수 있다.

이 초고속 인터넷이 더 빨라질 수 있는 길이 열렸다. 미국 UC샌디에이고 광학 연구진이 광신호의 최대 전력량을 높이고 거리까지 늘리는 기술을 개발했다. 인터넷, 케이블, 무선 네트워크에 쓰이는 광섬유 케이블을 통해 오가는 데이터 전송률을 높일 수 있다는 얘기다.

이전까지 광섬유 케이블 시스템은 발전하는 데 한계에 부딪혔다고 판단됐다. 데이터 전송량을 높이기 위해선 전력량을 늘리거나 오가는 광신호 수와 속도를 높여야한다. 광신호는 중간 중간에 중계기를 넣어야만 계속해서 움직일 수 있다.

문제는 중계기 숫자를 늘리는 데 한계가 있다는 점이다. 광섬유 케이블에 적용되는 중계기는 각 전송 채널마다 적용돼야하는 일종의 슈퍼컴퓨터다. 보통은 광 네트워크의 구조를 유지하는 것이다. 가격 등에 따라 최소 80개 채널에서 많게는 200개 채널까지 수용 가능하다. 규칙적으로 배열돼 광 네트워크가 끊기지 않도록 해야하지만 가격이 비싸다. 여기에 광섬유 케이블이 견딜 수 있는 임계전력 수준은 정해져 있다.

연구진은 광신호가 중계기 없이도 오갈 수 있게 해 이런 한계를 뛰어넘었다. 실제로 3개, 5개 광학 채널을 각각 탑재한 광섬유케이블을 통해 1만2000km를 날아온 정보를 연구실에서 성공적으로 해독해 냈다.

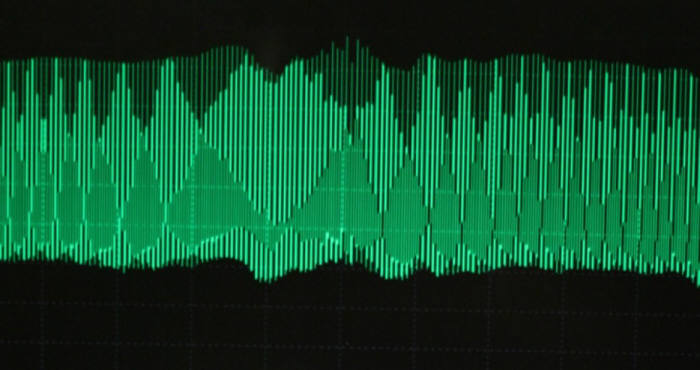

이들은 일명 ‘주파수 빗(frequency combs)’이라 불리는 광대역 기술을 개발했다. 주파수 빗은 크로스톡(crosstalk)이라 불리는 신호 왜곡 현상을 활용한다. 크로스톡은 두 채널 간 신호가 중첩돼 커지는 현상으로 장거리 여행하는 정보 번들 스트림(bundled stream) 사이에서 일어난다.

광섬유 케이블에서 정보는 서로 다른 주파수에서 운영되는 다중 통신 채널을 통해 전송된다. 먼저 주파수 빗을 활용해 각 채널별 주파수를 동기화했다. 광섬유 케이블 한 가닥 안에 있는 채널간 간섭 현상을 보상하기 위해서다.

마지막으로 이를 광섬유 케이블의 수신단에서 읽어들여 가역적으로 해석, 원래 정보가 무엇을 뜻하는 지 알아냈다. 주파수를 활용한 접근 방식으로 결국 광신호가 가지는 전력량을 늘린 셈이다. ‘오류’로만 여겨졌던 기존 물리적 현상을 거꾸로 이용한 것이다.

빌 코우 퀄컴연구소 과학자는 “우리는 광섬유에서 일어날 왜곡 효과를 미리 예측할 수 있다”고 말했다. 스토잔 라딕 UC샌디에이고 전기컴퓨터분야 교수는 “광섬유 내 통신 채널 간 크로스톡 현상은 물리적 법칙을 따른다”며 “이번 연구에서 우리는 크로스톡을 레버리징(leveraging)하는 방법으로 광섬유 케이블 장벽이었던 전력량 문제를 극복했다”고 설명했다.

이어 “정보가 보내지기 전 상태에 접근하기 때문에 커(Kerr) 효과에서 빚어지는 크로스톡에서도 자유롭다”고 덧붙였다.

김주연기자 pillar@etnews.com