구글이 말하는 자율주행차를 개발한다. 주변 행인에게 음성으로 위험을 알리는 방식이다.

지난달 30일(현지시각) 테크크런치에 따르면 구글은 미국 특허상표청(USPTO)에 ‘보행자 알림(Pedestrian Notifications)’ 기술 특허를 등록했다. 2012년 특허를 출원한 지 3년 만이다.

이 기술은 주변 보행자에게 위험이나 차량 이동 방향을 알리는 게 핵심이다. 속도를 줄이고 기다릴 것인지, 빠른 속도로 교차로를 지날 것인지를 표시한다. 차량 내 인공지능(AI) 시스템을 이용한다. 차량 전면과 측면, 후면에 부착한 센서를 이용해 주변 사람이나 사물을 인지하고 가장 안전한 대처 방법을 스스로 결정한다. 보행자는 알림으로 무인 자동차 위치와 이동 경로를 파악할 수 있다.

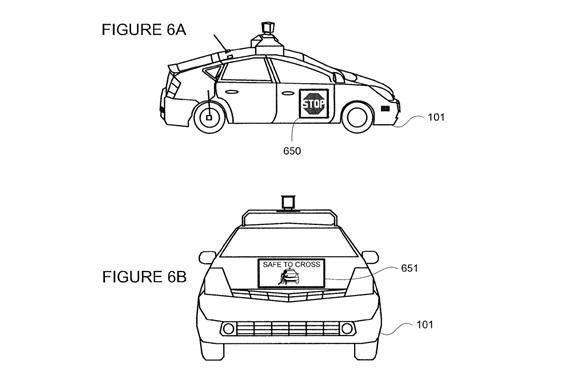

구글은 차량에 전광판과 같은 표시장치나 음성 전달을 위한 스피커를 설치할 계획이다. 횡단보도를 건너는 사람이 볼 수 있게 측면에 ‘멈춤(STOP)’이나 ‘건너지 말라’는 그림을 담은 전광판도 장착한다.

구글은 특허 등록과 함께 전기차 전문기업인 테슬라에서 자율주행 기능 ‘오토파일럿(Autopilot)’을 총괄하던 로버트 로스를 최근 영입했다. 자율주행차 상용화를 앞당기기 위해서다.

로스는 지난 5월부터 10월까지 테슬라 엔지니어링 매니저로 근무했다. 이전에는 2009년 1월부터 2014년 7월까지 엘론 머스크 테슬라 CEO가 설립한 민간 우주선 개발업체 스페이스X에서 SW 엔지니어로 일했다.

구체적 내용은 알려지지 않았지만 로스는 구글 로보틱스에서 전문 분야인 SW 엔지니어 역할을 이어갈 전망이다.

로스가 총괄한 테슬라 오토파일럿은 고속도로에서 주로 작동하는 자율주행 기능이다. 차선 유지 장치와 항속 기능인 어댑티브 크루즈 컨트롤, 자동 평행 주차 기능 등을 포함한다. 2500달러(한화 약 280만원)에 달하는 비싼 설치비용, 중앙선 침범 등 시스템 불안전성이 단점으로 꼽혔다.

구글은 이에 앞서 지난 9월 현대자동차 미국법인 출신 임원인 존 크라프칙을 자율주행차 프로젝트 담당 CEO로 영입했다.

크라프칙은 지난 1990년부터 2004년까지 포드에서 제품개발 엔지니어로 근무했다. 2004년부터 2014년까지 10년간 현대차 미국법인 판매담당 사장과 CEO 등을 역임했다. 크라프칙 CEO는 현대차 아메리카 CEO로 있는 동안 3%에 불과했던 미국시장 점유율을 50% 가깝게 끌어 올렸다.

크라프칙 CEO 영입은 자율주행차 일반 판매를 앞둔 전략적 접근이라는 분석이다. 당초 2017년 자율주행차를 선보인다는 목표를 앞당길 것으로 예상된다.

한편, 구글은 지난 2009년부터 자율주행차 연구개발(R&D)을 시작했다. 지구 40바퀴에 해당하는 160만㎞ 시범 주행을 마치고 지난 6월부터는 미국 캘리포니아 일반 도로에서 테스트 중이다.

유창선기자 yuda@etnews.com