국내 자동차 제조·수입사들이 전기차를 판매할 때 저온 환경 주행거리를 소비자에게 제대로 알리지 않고 있다. 인증 기준만 있고 고지 의무는 없기 때문이다. 상온과 저온 주행거리를 알려서 소비자 권익을 높여야 한다는 목소리가 높다.

사계절 기온 차가 큰 우리나라의 기후 특성을 반영한 상온 및 저온 주행거리 인증 제도는 정부가 집행하는 전기차 구매 보조금의 주요 지표다. 그러나 대다수 소비자는 저온 주행거리를 모른 채 구매한다. 정부 관련 부처들도 이 같은 문제를 인지하고 대응책을 검토하겠다고 밝혔다.

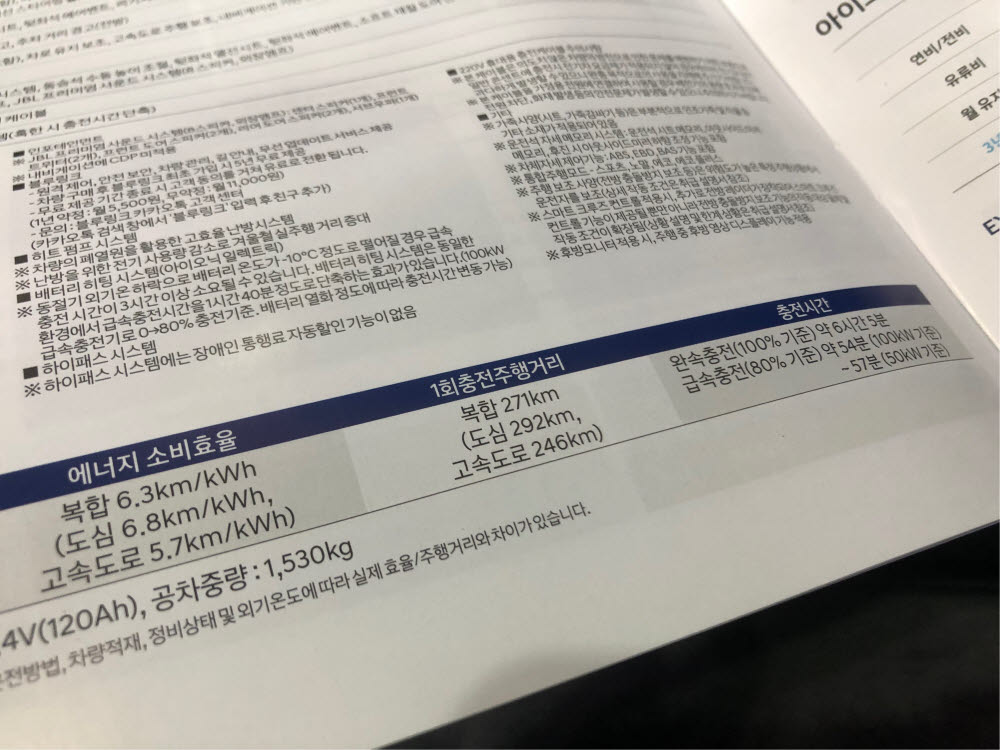

2일 전자신문이 국내 판매 전기차의 카탈로그와 가격표 등을 살펴본 결과 모든 제조사가 상온(영상 20~30도) 주행거리만 넣고, 저온(영하 7도) 주행거리는 표기하지 않았다. 차량에 부착하는 에너지소비효율 라벨에도 상온 주행거리만 표기했다.

전기차는 배터리 특성상 상온과 저온 주행거리 차이가 10~40%에 이른다. 지난 2019년 8월부터 시행되고 있는 정부의 전기차 구매 보조금 규정에 따르면 저온 주행거리는 상온 대비 60% 이상이어야 보조금을 신청할 수 있다. 정부는 여름과 겨울 기온 차가 심한 국내 기후 환경을 고려, 효율성이 높은 전기차를 개발하도록 규정을 마련했다.

환경부 인증 자료에 따르면 주요 전기차의 상온 대비 저온 주행거리는 현대차 코나 일렉트릭 74~90.2%, 기아 니로 EV 78~90%, 테슬라 모델3 60~61% 수준이다. 겨울철 주행거리가 과도하게 줄어드는 전기차의 이용자 불만을 보완하기 위해 만든 조항이다. 그러나 제조사들은 소비자에게 이 정보를 고지하지 않고 있다.

이용자들의 주행거리에 대한 불만도 속출하고 있다. 제조사가 표기한 상온 주행거리를 일반적 주행 가능 거리로 알고 구매했지만 영하권으로 떨어진 날이 많은 올겨울에 주행거리 차이가 더 크게 부각됐다.

지난해 테슬라 모델3를 구매한 조원상씨는 “지난해 가을에 완충하면 400㎞ 이상을 달릴 수 있었는데 올겨울 주행거리가 250㎞ 수준까지 떨어졌다”면서 “다른 이용자도 기온에 따른 주행거리에 대한 불만이 많다”고 말했다.

쉐보레 볼트 EV를 3년째 운행하고 있는 김서우씨는 “겨울철 주행거리가 봄이나 가을철보다 100㎞ 이상 줄었고, 해마다 그 격차도 커지고 있다”면서 “구매 과정에서 저온 주행거리에 대한 설명은 한마디도 듣지 못했다”고 말했다.

우리나라에만 있는 규정이어서 수입사도 혼란스럽긴 마찬가지다. 최근 아우디는 전기차 e-트론의 상온과 저온 주행거리 차이가 1㎞에 불과한 사실이 인증 오류로 알려져 논란이 됐다. 이보다 앞서 메르세데스-벤츠 EQC도 처음 국내 인증 당시 저온 주행거리가 미달하면서 보조금을 받기 위해 재인증을 받은 사례가 있다.

저온 주행거리가 보조금의 주요 지표인 만큼 소비자가 기온 차에 따른 에너지소비효율을 인지할 수 있도록 상온과 저온 주행거리 표기를 의무화해야 한다는 목소리도 커지고 있다. 업계 일각에서는 저온 주행거리 규정을 소비자에게 알리지 않는다면 허위·과장 광고가 될 수 있다는 지적도 나온다.

정부는 저온 주행거리 미표시로 소비자 피해가 있다면 관련 법안을 살펴보고, 관계 부처 간 대응 방안을 찾겠다고 밝혔다.

국토교통부 관계자는 “에너지소비효율은 환경부, 산업부, 국토부 3자 간 협의를 통해 고시하고 있다”면서 “전기차 저온 주행거리 표기에 문제가 있다면 살펴보고, 다른 부처들과 협의해서 개선하는 방안을 적극 검토하겠다”고 말했다.

정치연기자 chiyeon@etnews.com

![[단독]추위 타는 전기차 '저온 주행거리' 묻지마 판매](https://img.etnews.com/photonews/2102/1380837_20210202184437_468_T0001_550.png)