정부가 오는 2030년까지 자동차 온실가스 배출 허용 기준을 하이브리드 전기차 수준으로 낮춘다. 이를 통해 제조·판매업체의 친환경차 제작 판매를 유도한다는 방침이다.

환경부는 자동차 온실가스 관리제도에 따라 올해부터 2030년까지 적용되는 자동차 온실가스배출 허용기준을 확정해 공포한다고 15일 밝혔다.

'자동차 온실가스 관리제도'는 수송부문 온실가스를 감축하기 위한 정책이다. '저탄소 녹색성장 기본법'에 따라 2012년부터 시행 중이다.

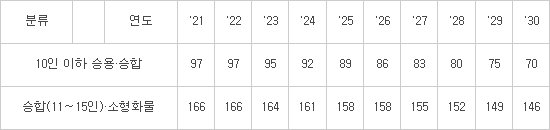

제도가 시행된 2012년 ㎞당 140g을 시작으로 기준이 지속적으로 강화됐다. 2019년에는 ㎞당 110g, 2020년에는 97g이 적용된 바 있다. ㎞당 140g은 3000㏄이상 휘발유 차량이 배출하는 온실가스 규모다.

정부가 목표한 우리나라의 2030년 평균 온실가스 배출허용기준은 70g이다. 이는 하이브리드 차량 온실가스 배출량에 해당한다. 정부는 2030년 목표 달성을 위해 올해는 지난해와 같은 97g, 2025년엔 89g, 2030년엔 70g 등으로 단계적으로 기준을 강화한다.

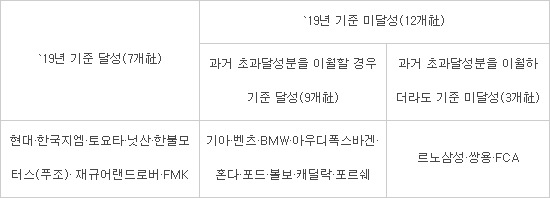

이처럼 온실가스 배출허용 기준이 강화되면서 2019년 기준을 달성하지 못한 업체가 등장했다. 2018년까지는 대부분 제작업체가 기준을 만족했으나 2019년에는 전체 19개 업체 중 12개 업체가 기준을 달성하지 못했다. 2019년 기준을 미달성한 12개 업체 중 기아·벤츠·BMW·아우디폭스바겐·혼다·포드·볼보·캐딜락·포르쉐 등 9개 업체는 과거 초과달성분을 이월하면 기준을 충족한다. 반면 르노삼성·쌍용·피아트클라이슬러(FCA) 등 3개 업체는 과거 초과달성분을 이월하더라도 기준을 달성하지 못한다. 온실가스 기준을 미달성할 경우 '대기환경보전법'에 따라 과징금 부과 대상이 된다. 2019년 기준으로 르노삼성의 경우 390억원, 쌍용차의 360억원 과징금 부과가 예정됐다. 또 미달성분 1g/㎞에 대해 2019년까지는 3만원, 과징금 요율이 책정된데 반해 지난해부터는 5만원으로 과징금 요율이 상향돼 앞으로 자동차 업계의 가솔린 엔진차 판매 부담은 가중될 수밖에 없다.

환경부 관계자는 “기준을 달성하지 못한 3개 업체는 향후 3년간 초과달성분으로 미달성분을 상환하거나 다른 업체와 실적거래를 통해 미달성분을 해소할 수 있다”고 말했다.

환경부는 자동차 판매사의 저공해차·무공해차 보급의무를 강화하기 위해 올해부터 무공해차 보급목표를 신설하는 등 '저공해차 보급목표제'를 단계적으로 강화할 계획이다.

김승희 환경부 대기환경정책관은 “자동차 업계가 강화되는 온실가스 기준에 차질 없이 대응할 수 있게 무공해차 보조금 지원을 확대하고 제도 이행상황을 면밀하게 살피겠다”고 말했다.

< 자동차 평균 온실가스 차기 기준(`21∼`30년) > (단위 : g/km)

자동차 제작업체별 제도 이행상황

이경민기자 kmlee@etnews.com