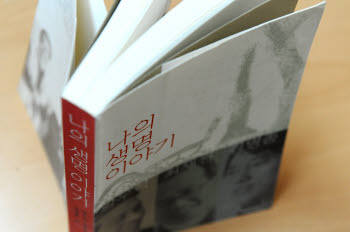

[이은용기자의 책 다시 보기]나의 생명 이야기

소름 돋았다. 살갗은 물론이고 마음까지 오그라들었다. 책꽂이 사이에서 뜻하지 않게 `나의 생명 이야기`와 마주치고는 했는데, 그때마다 매우 불편했다. 여기 불쑥, 저기 불쑥, 거북하고 괴로운 느낌이 많아 제목이 보이지 않게 돌려놓기도 했다. 아예 상자 같은 것에 넣은 뒤 눈에 띄지 않게 치울 생각도 했고.

2004년 12월 첫 쪽을 연 뒤 2005년 1월쯤 마지막 쪽을 닫았을 때는 거북하거나 괴롭지 않았다. 배우고 마음에 새겨둘 게 많았다. 하지만 2005년 말에 드러난 그의 거짓말이 감상을 송두리째 뒤집어 놓았다.

“정자 채취와 달리 난자 채취에는 약간의 고통이 뒤따른다. 호르몬 주사도 맞아야 하고, 마취도 해야 한다. 물론 난자는 정자를 만나 수정되지 않으면 자연히 소멸된다. 어차피 매달 생성되고 쓰이지도 않는 난자를 채취한다고 해서 몸에 큰 이상이 생기지는 않는다. 장기를 떼어내는 것에 비할 바가 아니다(106쪽).”

황우석, 그가 말한 `난자 채취에 따른 약간의 고통`과 다시 맞닥뜨렸을 때…. 치 떨렸다. 밑줄 긋고 동그라미 친 것도 모자라 모질고 혹독한 문구를 덧붙여 뒀다. 늘 곱씹기 위해서였다.

“팀원들 중에는 (난자) 기증 의사를 밝힌 여성들이 있었다. (중략) 난자 공급에 문제가 생길 때 자신이라도 나서서 돕고 싶은 마음이었으리라. 그러나 오해의 소지가 있을 수 있어 받아들이지 않았다(103쪽).”

아니, 황우석 전 서울대 교수는 받아들였다. 2006년 1월 10일 공개된 서울대의 `황우석 교수 연구의혹 관련 조사 결과 보고서`에 따르면 그는 2003년 2월 연구원 A의 난자 제공을 승인했다. 황 교수는 아예 자기 자동차로 A를 강남 미즈메디병원에 데려가 노성일 이사장의 시술을 받게 했다. 그해 5월 황 교수는 한 걸음 더 나아갔다. 여성 연구원들에게 `난자가 필요할 때 난자기증 의향이 있다`는 동의 관련 문서를 나누어 준 뒤 서명을 받았다. 그는 그렇게 마땅히 지켜야 할 도리(연구윤리)를 거짓말로 덮었다.

기자는 2004년 2월 황 교수가 과학 잡지 사이언스에 데이터를 조작한 논문을 게재했을 때로부터 2년 9개월여 동안 옛 과학기술부를 출입하며 그의 본색이 탄로 나는 것을 지켜봤다. 그때는 물론이고 지금도 `나의 생명 이야기` 속 황우석을 통해 `살아가며 하지 말아야 할 것`을 마음에 적는다.

이 책에 최재천 이화여대 석좌교수(출간 당시 서울대 생명과학부)의 생명 이야기가 함께 담겼다. 황 교수의 거짓 논문이 밝혀지기 전에는 그 구성이 좋아 보였지만 지금은 부조화다. 어색하되, 옛 과학기술부 투자 전략이었던 “`선택과 집중`의 철학은 세계 과학기술계 후발주자로서 언뜻 어쩔 수 없는 선택처럼 보이지만 실은 지극히 근시안적 발상(319쪽)”이라고 꼬집는 최 교수의 꼿꼿함이 여전히 온전하다. “백 년을 두고 계획할 일로는 사람을 기르는 일처럼 중요한 게 없다(224쪽)”거나 “인간은 역사의 무대에 잠깐 등장해 충분히 이해하지도 못하는 역할을 하다가 사라진다고 한 셰익스피어의 경고가 다시금 새롭다(352쪽)”는 그의 곧은 바탕도 고스란하다.

책을 치울 생각을 버렸다. 제목이 보이지 않게 거꾸로 꽂아두되 늘 교훈으로 삼을 테다. 특히 생물학자 최재천이 스승 윌리엄 해밀턴으로부터 받아 자기 제자에게 전하는 “유전자의 눈높이에서 세상을 바라보면 누구나 `거듭나는` 경험을 하게 된다(232쪽)”를 새기며!

국제팀장 eylee@etnews.co.kr