“관료는 처음에는 유능하다가도 출세함에 따라 무능해진다. 무능해질 때까지 승진을 거듭한다(286쪽)”는 게 피터의 법칙이란다. 고시제도를 이용해 한국 내 어느 집단보다 유능한 인재를 뽑지만, 민간 기업처럼 치열한 내부 경쟁이 없으니 능력개발에 소홀할 수밖에 없다는 것. 특히 고시 기수나 부처별로 똘똘 뭉치다 보니 외부에서 영입한 전문가도 ‘고시동기회’ 문화에 묻혀 개성을 발휘하기 어렵다(288쪽).

1998년 초대 행정자치부 장관을 지낸 지은이는 이를 근거로 삼아 한국 공직사회를 ‘인재의 무덤’으로 진단했다. 그는 이 책을 장관으로 재직하던 1998년 10월에 썼다. 그때나 지금이나 그의 진단이 크게 어긋나지 않을 것 같아… 서글프다.

별로 할 일이 없는데 윗사람이 남아 있기 때문에 줄줄이 ‘일 없는 야근’을 하고, 하위직은 창의적 정책 개발이 아닌 비효율적 회의와 보고 서류 준비에 시달리며, 언론 보도에 과민한 나머지 업무 본말이 전도되는(293쪽) 등등. 지은이는 이를 ‘고질적 병폐’로 보았다.

기자로 살다 보니 공무원과 맞닥뜨릴 일이 많았다. 모든 공무원이 땅에 엎드려 움직이지 않는 것은 아니다. 모든 공무원이 ‘고질’을 끌어안고 ‘인재의 무덤’에 눕지도 않았다. 다만 그의 주변이 비민주적일 뿐이다. 고시 기수를 따지고 고향과 학교를 살피며 끼리끼리 모였을… 뿐이다.

결국 공무원이 아닌 ‘공무원 사회’를 바꿔야 한다. 볼썽사나운 오랜 관행 같은 것 말이다. 꼭 그렇지는 않겠지만, 기자 눈에는 한국 관료사회에 ‘일본 풍’이 깃들었기 때문으로 보였다. “일본을 가리켜 국민이 중심인 민주주의가 아니고 관료가 중심인 관(官)주주의라고 비판(282쪽)”한다는 지은이의 지적처럼 ‘큰 힘을 손에 쥐고 싶은’ 바람 말이다. 지은이는 “권력을 잡은 정치권 인사들이 직업 공무원을 나무라고 개혁시키는 구도가 아니라 공무원 스스로가 문제의 해결자와 개혁의 주체로 나서라(279쪽)”고 요구했다.

“정부청사는 관행적으로 (쓰레기 분리수거와 금연빌딩 등) 모든 단속으로부터 치외법권(241쪽)”이던 것부터 깨뜨리려 노력했던 지은이는 관료 앞에 ‘도덕성’을 내밀었다. “공직자가 청렴하면 그 지역 주민들만 그 은혜를 입는 게 아니라 산림이나 물과 돌까지도 그 맑은 빛에 젖게 된다(195쪽)”는 다산 정약용의 목민(牧民)하는 마음을 되새기면서다. 특히 “권력과 정보를 가진 사회 지도층부터 도덕성을 회복하는 게 시급하다. 도덕과 질서가 ‘공공재’임을 새삼 인식할 필요가 있다(242쪽)”고 목소리를 돋우었다.

이제 그만! 고질적인 줄서기(214쪽)에서 이탈하라. 제대로 일하지도 않으면서 초과근무 대장에 이름 올려놓지(160쪽) 말라. 토론으로 더욱 나은 결론을 끌어내려 하기보다 보고하고 지시하는 비효율적인 회의문화(129쪽)에서 벗어나라. 장관을 스케줄 함정(28쪽)에 빠뜨리지 말라. 산하단체를 늘려 퇴직 공무원용 일자리를 만드는 행태(7쪽)를 버려라.

“모든 공무원은 국익과 국민의 복리를 극대화하라는 국민의 요청을 받아 일하는 국민의 대리인에 불과하다. 다시 말하면 공무원은 상전이 아니다(112쪽).”

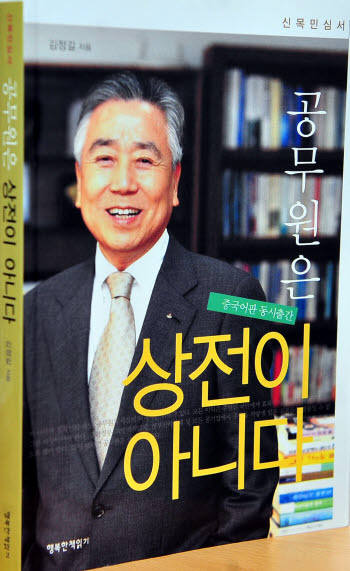

김정길 지음. 행복한책읽기 펴냄.

eylee@etnews.co.kr