“섶이… 어느 섶이야? 식물 옆에 세우는 막대기? 땔나무?”

궁금했다. 그와 막걸릿잔 기울일 때부터 알고 싶었는데 통음하느라 깜박깜박했다. 이섶과 함께할 때에는 무엇을 설명하거나 바라보는 방향을 바꾸려 노력할 필요가 없었기에 적은 술에도 즐거이 잔뜩 취했다. 그래서 늘 묻는 걸 잊었다가 ‘안되겠다’ 싶어 문자 메시지를 보냈다. ‘줄기가 가냘픈 식물을 버티기 위해 그 옆에 꽂아 세워 두는 막대기’이겠거니 했지만 직접 듣지 못해 답답했던 것이다. 혹시나 ‘섶을 지고 불로 들어가려 한다’고 할 때 쓰는 땔나무 등속일 수 있을 테니까. ‘옷섶’의 준말 섶도 있고, 누에 칠 때 쓰던 섶도 있으니까.

대답은 앞엣것이었다. “그 자체로는 쓸모없는 버려진 막대기인데 유일한 쓸모가 혼자 설 수 없는 어린 모종을 지탱하는 작대기”였다.

이섶은 그렇다. 딱 그렇게 섶처럼 산다. 앞엣사람 참 부끄럽게 하는 삶이다. 그는 그런데 되레 자신이 “부끄럼을 많이 탄다”고 말한다. “늘 뒤에 숨고, 낯도 많이 가리고, 어린이들에게 부끄럽지 않은 어른이 되길 꿈꾸는데, ‘머릿속에서만’”이란다. 그는 그러나 그 말과 달리 힘없는 어린이와 어른이 움츠러들지 않게 섶으로 이미 섰다. 오래됐다. 앞엣사람 참 볼 낯이 없게 한다. 그가 좋은 이유다.

이섶은 ‘더운 날 서로의 몸에서 나는 열기로 힘겨웠다가 날씨가 추워지면서 서로의 몸에서 나는 열기로 견뎠던(35쪽)’ 여러 ‘진호’네를 보았다. 섶은 ‘이 새끼야’가 한국 아침 인사인 줄 알았던(56쪽) ‘하비브’를 알았다. 달릴 수밖에 없어서 달리는(83쪽) ‘심바’와 집이 조용해져 밖의 소리가 더 가깝게 들리는(104쪽) ‘지혜’와 온통 기침을 하는 사북(150쪽)에 사는 ‘상미’를 만났다. 가냘픈 가지 옆에 섰던 거다.

섶은 한국에 사는 피부색 다른 이들에게 주는 정부의 ‘한시적 특별체류’라는 말의 속내(91쪽)에 분개했다. 마트에는 산더미처럼 쌓인 물건들 속에 비정규직 ‘엄마들’이 있는 것(127쪽)을 알고 화가 났다. 힘찼던 숨소리가 쌔액쌔액 가쁜(161쪽), 곡괭이와 삽을 놓은 ‘카지노 도시’에 장탄식했다.

글 힘이 세다. 섶이 “모두 만났거나 만나 온 아이와 어른들”이어서다. 그가 “늘 말을 더듬고 움직임은 느려 터졌는데, 부끄러울 때면, 뉘우치면서 또 뭔가를 끄적이기” 때문이다. 이섶이 “사실을 읊는 사람은 많지만, 진실을 드러내는 사람은 많지 않다”며 “진실을 ‘이야기’할 때 생기는 힘을 믿는” 사람이어서다. 그가 2007년에 지은 ‘뜻을 세우면 길이 보여:이티 할아버지 채규철(우리교육)’도 궁금해졌다.

이섶이 던지는 여러 ‘왜’ 앞에 선 나는 매우 부끄럽다. 꼿꼿한 척, 그것도 ‘머릿속에서만’이기 때문이다. 섶이 “‘우리’와 ‘그들’은 다른 사람이 되며, 쪼개지고, 찢기는” 것을 보듯 나의 눈에도 보이는 것 같은데, ‘머릿속에서만’일 뿐 자꾸 외면해서다. 특히 지나간 나의 여러 글에 묻은…, 외면할 수 없는 그 상처를 대할 낯이… 없다.

이섶은 세상에 오래 서 있어야 할 섶이다. 특히 건강하게! 그러나 그는 지금 아프다.

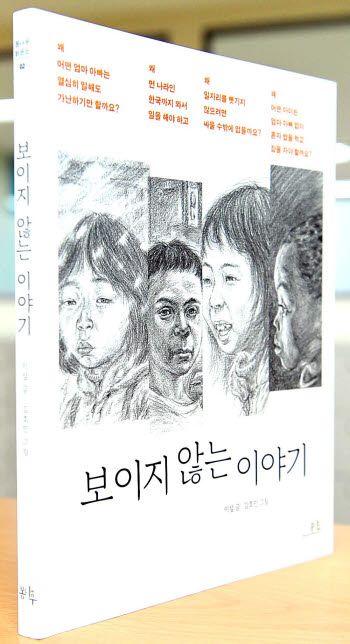

이섶 지음. 김호민 그림. 봄나무 펴냄.

eylee@etnews.co.kr