관련 통계자료 다운로드 2012년도 신재생에너지 금융지원사업

관련 통계자료 다운로드 2012년도 신재생에너지 금융지원사업

태양광 설비 중소기업을 운영하는 박 사장(52)은 최근 은행에서 문전박대를 당했다. 200㎾ 규모 태양광발전설비 건설을 위해 5억원가량 대출을 받으려 했지만 수익성이 없다며 대출을 거부당했기 때문이다. 박 사장은 준비해 간 두꺼운 자료를 펼쳐가며 충분히 수익성이 있다고 설득했지만 담당자는 묵묵부답이었다. 그는 “어쩔 수 없이 제2금융권 대출도 알아보고 있지만 이자가 높아 진퇴양난인 상황”이라고 말했다.

8일 태양광업계에 따르면 중소 태양광발전사업자들이 금융지원 부족으로 사업에 어려움을 겪고 있다. 기술적 진입장벽이 낮아 개인이나 중소업체들이 사업 추진에 관심이 많지만 경영자금을 얻지 못해 사업에 차질을 빚고 있다.

중소 사업자들이 금융권으로부터 외면 받는 이유는 올해 신재생에너지의무할당제(RPS)가 시작되면서 태양광사업에 대한 불확실성이 높아졌기 때문이다. 지난해까지는 15년간 고정수입이 보장되는 발전차액지원제도(FIT)를 적용받았다. 하지만 올해 RPS가 시작되면서 공급인증서(REC) 가격과 판매에 대한 불확실성이 생겨났다. 공급의무자(발전회사)와의 REC 매매계약도 `12년 이상`으로만 규정돼 수입이 보장되는 기간도 사실상 3년 줄어들어 금융권에서 대출을 꺼리는 상황이다.

국내에 상환기간이 10년 이상인 장기 대출상품이 거의 없다는 점도 문제다. 태양광발전사업은 보통 15년 이상 투자비 회수기간이 필요하다. 미국 등에서는 발전사업에 한해 주정부가 보증하는 25년 장기 대출상품이 있다.

은행 기업대출담당 과장은 “시설투자 대출 상품이 있긴 하지만 상환기간이 길어야 8년이고 10년 이상 장기 대출상품은 국내에 별로 없을 것”이라며 “태양광발전에 투자하고자 해도 사업자 신용도나 담보 등 기본적인 대출 요건 부족으로 진행하지 못하는 경우가 대부분”이라고 말했다.

과거 태양광발전설비 보급 초기 품질이 떨어지는 제품으로 시공 후 관리를 소홀히 해 대출금을 제대로 상환하지 못한 사례도 걸림돌로 작용하고 있다. 양질의 제품과 유지보수 기술을 바탕으로 사업을 하려 해도 과거 사업자와 도매금으로 매도되는 것이다.

태양광업계는 정부의 추가적인 지원이 필요하다고 주장하고 있다. 수익을 고려해야 하는 금융권에 일방적인 희생을 강요할 수 없기 때문이다.

태양광업계가 요구하는 금융지원책은 정부의 설비설치자금 융자 지원이다. FIT 일몰 이유가 늘어나는 정부의 보조금 부담이라면, 설비설치자금 융자 지원은 자금이 다시 회수되기 때문에 시행에 부담이 없을 것이라는 판단이다.

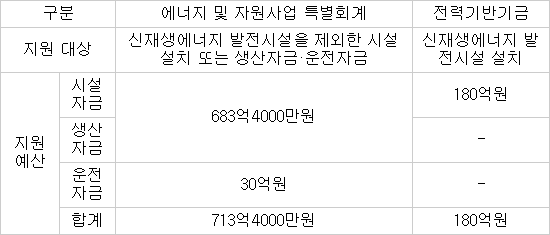

에너지관리공단 신재생에너지센터가 `신재생에너지금융지원사업`으로 신재생에너지 발전시설 설치에 총 180억원을 지원하고 있지만 태양광 부문은 2010년부터 지원 대상에서 제외됐다.

태양광업계 한 관계자는 “은행 대출 요건을 갖추더라도 대개 필요 자금의 최대 70% 정도까지만 지원을 해주기 때문에 나머지 30% 자금이 없는 경우 사업 시작조차 어렵다”며 “RPS 제도가 성공적으로 운영되려면 REC 공급이 원활해야 하고 설비설치자금 융자 지원과 같은 금융지원책이 추가돼야 가능할 것”이라고 말했다.

2012년도 신재생에너지 금융지원사업

함봉균·유선일기자 hbkone@etnews.com