관련 통계자료 다운로드 블랙리스트 제도 정부-기업 의견

관련 통계자료 다운로드 블랙리스트 제도 정부-기업 의견

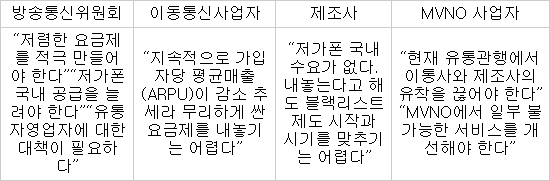

방송통신위원회는 지난 29일 저녁 김충식 상임위원 주재로 블랙리스트 전담반 회의를 진행했다. 하성호 SK텔레콤 상무를 비롯해 KT·LG유플러스 등 이동통신사 임원과 삼성전자·LG전자·팬택 등 제조사, KCT·온세텔레콤·CJ헬로비전 등 MVNO 고위 관계자들이 참석했다. 막걸리를 곁들인 훈훈한 분위기였지만 시각 차이는 뚜렷했다.

시행을 한 달을 앞둔 휴대폰 블랙리스트 제도를 둘러싸고 정부와 기업의 견해 차이가 뚜렷하다. 다음 달 제도를 시행해도 효과보다 진통이 더 클 수 있다는 우려가 제기된다.

◇이통사 “요금 무리하게 낮추기 어렵다”=이통사 임원들은 “요금 할인을 둘러싼 기대치와 실제로 가능한 할인 폭 차이가 크다”고 주장했다. 블랙리스트 제도가 제대로 정착하기 위해 보조금 없는 공기계를 구매해도 현재 수준의 체감 요금할인을 느껴야 하기 때문에 값싼 요금제 출시는 중요한 요소다.

현행 요금은 단말기 보조금이 복잡하게 얽혔다. 일정 수준 이상 요금제에선 단말기 할부원금과 엇비슷한 요금 할인을 받아 비교적 부담 없이 가입을 하게 되는 구조다. 이통사는 보조금과 요금 할인을 시장 상황에 따라 탄력적으로 조정한다. 하지만 블랙리스트 제도 아래선 보조금 없는 공기계 할인폭이 그만큼 커져야 한다.

방통위 관계자는 “이통사가 감소 추세인 가입자당 평균매출(ARPU)을 제시하며 난색을 표했다”면서 “앞으로 계속 논의해봐야 한다”고 말했다.

◇제조사 “저가폰 수요가 없다”=방통위는 삼성전자 등 휴대폰 제조사에 국내에 저가폰 공급을 늘릴 것을 주문했다. 오픈 마켓(이통사를 거치지 않고 휴대폰을 구매하는 시장)을 활성화하기 위해서다. 이에 제조사 임원들은 “수요가 없다”고 반박했다. 소비자 눈이 워낙 높아져 저가폰을 내놓는다 해도 팔리지 않는다는 얘기다.

방통위는 “국내 소비자가 그동안 선택권이 없었던 것이고 저소득층에 저가 스마트폰 수요가 없을 수 없다”며 “MVNO가 활성화되면 수요가 더 늘어날 것”이라고 주장했다. 제조사는 국내용 저가폰 생산을 시작한다고 해도 블랙리스트 시행 초기부터 공급하기는 어려울 것이라는 시각이다.

◇MVNO “제조사-이통사 간 고리 끊어달라”=MVNO 측은 제조사와 이통사 간 담합에 가까운 유통 유착을 끊어야 한다고 주장했다. 지금 구조대로라면 제대로 단말기를 공급받지 못하는 MVNO가 설 자리가 없고 블랙리스트 활성화도 요원하다는 주장이다.

걸림돌은 3만여개에 이르는 유통 자영업자다. 이들은 이통사와 제조사의 보조금 중 일부를 이윤으로 남긴다. 지금 구조가 아니면 사실상 실업자 신세가 된다. 방통위 관계자는 “현행 유통구조는 현실적으로 블랙리스트가 어느 정도 정착된 후 수술에 들어갈 수 있을 것”이라고 말했다. MVNO 사업자들은 “같은 MNO 망 내에서도 MMS 등 일부 서비스가 되지 않아 수익 창출에 걸림돌이 된다”고 주장했다.

황태호기자 thhwang@etnews.com