특허분쟁에서 변리사의 공동소송대리권 확보만큼 논란이 큰 사안이 `관할집중`이다. 공동소송대리권이 특허 분쟁 전문성 향상을 위한 제도 개선안이라면 `관할 집중`은 분쟁 해결의 신속성과 효율성 제고를 위한 방안이다.

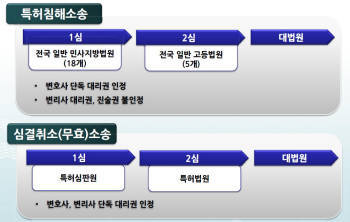

특허분쟁 관할집중 요구는 특허관련 소송 절차가 이원화됐기 때문이다. 연구소·기업 등이 보유한 특허권의 효력(유무효 확인)과 권리범위 판단은 특허심판원(1심)→특허법원(2심)→대법원 형태의 소송절차를 따른다. 하지만 특허침해는 지방법원(1심)→고등법원(2심)→대법원으로 올라간다.

특허분쟁 관할이 이원화된 이유는 특허침해소송 성격상 민사 관할이란 인식이 강해서다. 최진녕 대한변호사협회 대변인은 “손해범위를 판단하는 것이 민사소송의 주요 특성”이라며 “특허침해소송도 손해액 산정으로 귀결될 수밖에 없다”고 밝혔다. 하지만 특허소송(심결취소소송)과 특허침해소송의 주요 쟁점과 판단과정은 유사하다.

손해배상액 산정을 하기 위해서는 권리 유·무효와 범위 판단이 필요하다. 최태창 에이블특허법률사무소 대표변리사는 “심결취소 판단 과정을 거쳐 특허권 침해 범위 등이 확인되면 특허법 특례규정을 토대로 쉽게 손해배상액을 산정할 수 있다”고 밝혔다.

유효한 특허권리를 상대가 침해했을 때 법원에서는 침해금지나 손해배상을 선고한다. 특허침해는 기술판단 문제로 손해액 산정이 어려워 특례규정을 두고 있다. 특허법 128조에 따르면 △특허권자의 손해액(침해자의 판매량×특허권자의 단위당 이익) △침해자의 이익액 △통상 받을 수 있는 금액 등을 배상액으로 산정한다. 즉 손해액 산정 기준이 마련된 만큼 권리범위 등 특허법원이 판단하는 부분이 특허침해소송에서 중요하다는 것이다.

산업계에서는 비효율적으로 나눠진 특허 분쟁 소송 과정 때문에 재판 신속성이 떨어진다는 지적이다. 업계 관계자는 “특허침해소송이 끝나지 않으면 해당 기간 동안 피해를 받는다”고 말했다. 특허 분쟁이 장기간 지속되면 기업 경영에 장애요인으로 작용한다는 것이다.

일례로 2008년 파이컴과 미국 폼팩터 특허침해소송은 해결까지 53개월이 걸렸고, 서울반도체와 일본 니치아 특허소송은 4년간 비용이 5000만달러가 들었다. 한국지식재산연구원 자료에 따르면 최근 3년간 특허권 분쟁 경험이 있는 국내 기업은 전체 20%로 그 중 특허 분쟁에서 이기고도 손해를 본 기업이 33.2%로 나타났다.

제도 유지를 찬성하는 변호사 측에서는 소송의 신속성보다 접근성과 정확성을 우선시 한다. 변호사협회는 “결론을 빠르게 내는 것보다 정확하게 판단해 당사자의 불이익을 최소화해야 한다”며 “대전 1곳에 있는 특허법원보다는 전국 5개 고등법원에서 특허침해 2심을 담당하는 것이 피해자의 접근성을 높이는 방법”이라고 덧붙였다.

특허 관할집중(일원화) 문제는 변리사-변호사 공동소송대리권 논쟁의 연장선에 있다. 변리사·변호사가 담당하는 소송범위와 특허법원·고등법원의 관할범위가 유사하기 때문이다. 하지만 특허 분쟁 해결 시스템이 제대로 갖춰지지 않았을 때 가장 피해를 보는 것은 과학기술계, 산업계 등 기술을 연구하고 개발하는 사람이다. 지식재산권이 국가 미래산업을 이끌어 갈 주요 동력으로 떠오르는 지금 합리적인 지식재산권 분쟁 해결 생태계 마련이 우선돼야 한다.

권동준기자 djkwon@etnews.com