우리나라에서 과학기술집적지 조성과 관련된 언급은 1968년에 수립된 `과학기술개발 장기 종합계획`(1967~1986년)에서 처음 거론됐다. 당시 정부는 종합계획에서 다수의 연구기관을 특정한 지역에 배치해 인력과 시설을 공동 활용함으로써 연구 성과를 극대화하겠다는 구상을 밝혔다. 과학입국을 지향한 정부의 첫 의지 표출이었다. 이러한 계획은 5년여 만에 구체화됐다.

◇1973년 대덕연구단지 토대 마련=1973년은 대덕연구단지 건설 원년이다. 단지 건설시안이 기본계획안을 거쳐 국가계획으로 구체화되고 순차적으로 확정됐다. 대덕연구단지의 토대가 마련된 것이다.

당시 최형섭 과학기술처 장관은 그해 1월 17일 대통령 연두순시 업무보고에서 서울 홍릉연구단지에 이은 `제2 연구단지 건설시안`을 발표했다. 대통령 지시에 의해 연구·학원도시 건설 및 서울시내 소재 정부연구기관의 지방 이전이 확정됐다.

같은 해 5월에는 제2 연구단지 입지가 충남도 대덕군(유성면, 탄동면, 구즉면) 일원으로 결정됐다. 대덕연구단지 건설계획에 관한 대통령 재가에 의해 국가추진사업으로 확정돼 본격적인 조성에 들어갔다.

대덕연구단지 발전 과정은 크게 4단계로 구분할 수 있다.

인프라 조성기(1973~1977년), 연구기반 확충기(1978~1989년), 혁신 창출기(1990~1998년), 혁신클러스터 형성기(1999~현재)로 나뉜다.

인프라 조성기는 대덕연구단지 조성이 착수되면서 새로운 연구단지로서 기반 조성 및 연구소 건설 등 물리적 인프라가 건설된 시기로 볼 수 있다.

당시 정부는 일본의 쓰쿠바 연구·학원도시를 벤치마킹해 연구두뇌 집적지 형성, 세계적 수준의 과학공원단지 건설, 연구협동체제 정착 및 투자 효율화라는 기본적인 목표를 세워 연구학원 도시를 계획했다.

하지만 초기 계획은 단순히 연구 기능의 지방 분산만을 염두에 두었을 뿐 대덕연구단지가 기술혁신의 중심지로 성장할 수 있도록 하는 물리적·사회적 인프라에 대한 마스터플랜은 전무했다. 또 단순히 정부출연연구기관의 이전만을 고려한 결과 대전 주변 지역과 기능적 연계가 제대로 이뤄지지 않는 문제점도 발생했다. 이 때문에 1973~1976년에는 개발이 더디게 진행됐다. 1997년 12월 건설부가 이곳을 대덕산업기지 개발구역으로 고시하면서 비로소 구체적인 개발이 시작됐다.

연구기반 확충기는 정부출연연구기관의 입주가 본격화한 시기다. 표준연구소, 화학연구소, 선박연구소 등 정부출연연구기관 입주가 시작되고, 연구원들을 위한 중부 주거지 개발이 착수되면서 대덕연구단지 개발이 본격적으로 진행되기 시작했다. 하지만, 단지 내 도시적 편의시설 건설이 여전히 미흡해 1980년까지 입주 기관은 정부출연연구소 4개, 민간 연구소 2개, 대학 1개 등에 그쳤다.

이러한 문제점을 파악한 정부는 연구단지 도시 구조를 대전시를 모도시로 해 단지와 연계성을 갖되 연구단지의 특수성을 최대한 고려하는 방향으로 대폭 수정했다. 단지 내 각 연구시설을 유기적으로 연결하는 내부 도로망을 만들고, 연구활동과 관련 없이 관통하는 교통은 최대한 억제할 수 있도록 외부 도로망도 구축했다.

◇1990년대 들어 연구단지 모습 갖춰=혁신 창출기는 연구단지 모습을 제대로 갖추게 된 시기로 볼 수 있다. 1994년 발족한 비영리 재단법인 대덕전문연구단지관리본부는 대덕연구단지의 실질적 운영을 맡으면서 세계적으로 경쟁력을 가진 과학기술연구의 메카로 만드는데 중추적인 역할을 했다.

1980년대 말까지 17개에 그쳤던 입주 기관은 1998년까지 51개로 크게 늘어났다. 특히 민간 기업 부설 연구기관 입주가 대거 이뤄졌다. 1990년 3개에 불과하던 민간 기업 부설 연구기관은 1998년 23개로 급증했다. 이는 국내 대기업들이 세계적으로 심화된 기술보호주의 장벽에 대처하고, 신소재·정밀화학·유전공학·정보통신 등 첨단기술이 선도하는 기술 패러다임을 따라잡기 위해 기업 내 연구조직을 다각화하거나 통합하면서 정부출연연이 밀집한 대덕연구단지를 선호했기 때문으로 풀이된다.

1990년대 중반 이후부터는 연구원 출신의 벤처 창업이 활성화되기 시작했다. KAIST에 TIC(Technology Innovation Center), TBI(Technological Business Incubater)가 설립되고, 한국전자통신연구원 등 정부출연연에서 TBI를 확대하면서 연구원 벤처 창업은 급속하게 증가했다.

이러한 변화를 통해 대덕연구단지는 기존 연구 중심의 고립된 섬과 같은 지역으로부터 산학연 연계를 바탕으로 한 새로운 혁신적 성과를 창출해 내는 새로운 지역으로 변화하기 시작했다.

1999년 시작된 혁신클러스터 형성기는 현재까지도 진행형이다.

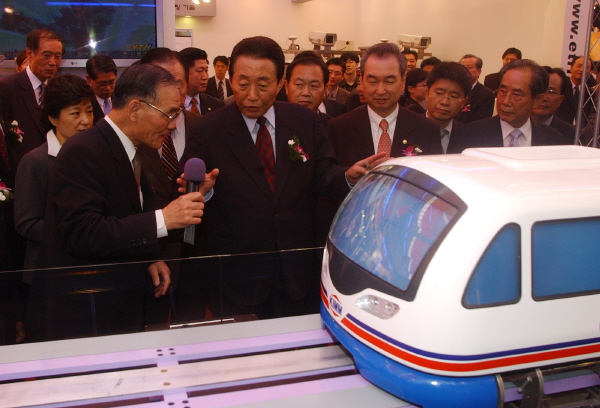

2000년 당시 김대중 대통령이 참석한 대덕밸리 선포식은 대덕단지를 중심으로 한 한국형 벤처밸리인 `대덕밸리`의 탄생을 알리는 자리였다. 서울·경기 등 수도권 다음으로 큰 국내 최대의 연구개발형 기술벤처 집적지로 전환되는 시기였다.

대덕연구단지는 2007년 5월 또 한 번 대 전환기를 맞는다. 대덕연구개발특구로 지정되면서 혁신 클러스터로서의 면모를 다지게 됐다. R&D 기능과 비즈니스·생산 기능을 상호 유기적으로 연계해 지속적인 혁신을 창출하는 지역으로 거듭났다.

◇정권 따라 정책 흔들려선 곤란=대덕연구단지는 외풍에 약하다. 정권이 바뀔 때마다 정부출연연 개편과 구조조정은 빠지지 않는 단골 메뉴로 등장한다. 매번 이런 일이 되풀이되다 보니 연구소 차원에서 더욱 장기적으로 거시적인 차원에서 능동적으로 연구할 수 있는 여건은 훼손된 지 오래다. 시시때때로 정부가 원하는 스타일에 맞춰 연구하다 보니 단기성 과제가 주를 이룬다.

ETRI가 우리나라를 세계 최강의 IT 강국 반열에 올려놓은 CDMA, 와이브로 기술 개발 이후 이렇다 할 연구 성과물을 내놓지 못하고 있는 것도 이러한 원인 중 하나다.

현 정권이 마무리되는 시점인데도 출연연 단일법인화 논쟁은 끊이지 않고 있다. 정부 정책의 옳고 그름을 떠나 이 문제는 출연연이 짊어져야 할 사안이 아니다. 올 연말 대선이 끝나면 정부 부처 개편 논의가 현실화된다. 출연연 상위 거버넌스(지배구조)조차도 어떻게 될지 모르는 상황에서 단일법인화를 밀어붙이는 것은 무리다.

임시방편적이고 정권 입맛에 맞는 정책에서 벗어나 국가발전의 새로운 원동력이 될 수 있는 거시적이고 미래 지향적인 과학기술정책이 필요한 시점이다.

◆연구단지 40년 주요 성과

대덕연구단지가 지난 40년간 거둔 가장 큰 성과는 과학기술 지식 창출 및 확산을 꼽을 수 있다. 정보통신기술(IT)·생명공학기술(BT) 등 국가 전략산업과 원자력기술·항공우주기술 등 거대 복합기술 분야에서 국가적 기반을 마련하고, 원천기술 창출 및 확산에 큰 역할을 했다.

대덕연구단지 내 대표적인 정부출연연구기관인 한국전자통신연구원(ETRI)은 우리나라가 세계 속의 IT 강국으로 도약하는 데 중추적인 역할을 한 국내 최대의 IT 연구기관이다. ETRI는 1가구 1전화 시대를 연 전전자교환기(TDX), 메모리 반도체 분야의 혁명을 이룩한 4M, 16M, 64M DRAM, 휴대폰 강국의 초석이 된 코드분할다중접속(CDMA) 상용화 기술, 내 손안의 TV를 실현시킨 지상파 디지털멀티미디어방송(DMB) 기술, 휴대 인터넷인 와이브로(Wibro) 기술 등을 개발했다. 이러한 연구성과는 투입한 연구비 대비 200배에 해당하는 시장 유발 효과를 거둔 것으로 분석됐다.

한국생명공학연구원은 위암, 간암 유전자 특성연구 등 바이오 나노 융합연구를 선도하고 있다. 한국원자력연구소는 한국 표준형 원자로를 개발하고, 국내 원전 핵연료를 국산화한 데 이어 원전 종합 안전성 코드를 개발해 미국 등 기술 선진국에 기술을 역수출하는 성과를 거뒀다.

항공우주연구원과 KAIST는 항공기 설계 및 제작기술 개발과 함께 위성 설계·제작·발사·운용 기술을 확보해 우리나라의 우주시대를 여는 초석을 다졌다.

대덕연구단지의 또 다른 성과 중 하나는 KAIST와 충남대 등을 중심으로 고급 과학기술 인재를 지속적으로 양성하고 공급해왔다는 점이다. 이 중 KAIST는 졸업생의 절반 이상을 민간 기업 및 연구기관에 공급, 명실상부한 국내 최고의 이공계 기술대학으로 성장했다. 1997년 설립돼 2009년 KAIST에 통합된 한국정보통신대학원도 10여년 넘게 국내 IT 전문 인력 양성에 큰 역할을 했다.

벤처 창업 활성화, 혁신 클러스터 형성도 대덕연구단지의 주요 성과 중 하나다.

현재 특구 내 벤처기업은 1000개를 넘어섰고, 코스닥 상장기업도 27개를 배출했다. 지난해 상장기업 23개사의 시가 총액만 2조8720억원에 달한다.

한국형 과학기술단지(STP) 수출도 잇따르고 있다. 올해 들어서만 에콰도르, 알제리, 카자흐스탄, 카타르 등 9개 국가에서 대덕연구단지를 중심으로 한 STP 모델 전수를 요청했다.

[표] 대덕특구 입주기관 현황 (단위: 개)

[표] 대덕특구 매출현황 (단위: 백만원)

[표] 대덕특구 연구개발비 현황 (단위: 백만원)

[표] 대덕특구 인력 현황 (단위: 명)

[표] 대덕특구 연구성과 (단위: 건·백만원)

[표] 대덕특구내 코스닥등록기업 현황 (단위: 개)

(자료: 연구개발특구진흥재단)

대전=신선미기자 smshin@etnews.com

![[100대 사건_037] 대덕연구단지, 과학기술연구 메카로 <1994년>](https://img.etnews.com/cms/uploadfiles/afieldfile/2012/09/11/315055_20120911173852_677_T0001_550.png)

![[100대 사건_037] 대덕연구단지, 과학기술연구 메카로 <1994년>](https://img.etnews.com/cms/uploadfiles/afieldfile/2012/09/11/315055_20120911173852_677_T0002_550.png)