“목이 바짝바짝 타들어갔다. 그렇게 1분가량의 짧은 시간이 내 숨을 막히게 만들면서 영겁의 시간처럼 흐르고 있었다. 위성의 이름을 `우리별`이라고 손수 지은 나의 그 당시 심정은 첫아이를 낳는 산모의 그것이었다.”

최순달 KAIST 명예교수(당시 KAIST 인공위성연구센터 소장)는 자신의 저서 `48년 후 이 아이는 우리나라 최초의 인공위성을 쏘아 올립니다`에서 우리나라 최초의 인공위성 우리별 1호의 발사 순간을 이렇게 기록했다. 1992년 8월 11일 우리별 1호가 성공적으로 발사되면서 우리나라는 스물 두 번째 위성 보유국이 됐으며 우주개발 연구가 본격적으로 활기를 띠게 됐다.

1957년 소련의 스푸트니크 1호 발사로 미국-소련 간 우주개발 경쟁이 시작됐다. 스푸트니크를 포함해 우주개발 초기에 만들어진 위성은 대부분 소형 위성이었다. 당시 발사체의 용량과 위성 개발 기술의 한계로 대형화가 힘들었기 때문이다. 이후 위성 크기는 기술 발전에 따라 점점 커졌지만 냉전 종식 이후 선진국의 우주개발에 대한 투자가 줄어 고성능의 소형 위성 개념이 다시 부각됐다.

초소형 위성은 지구관측과 저궤도 이동통신, 우주과학 실험 등 거의 모든 분야에 응용되고 있다. 임무 설정부터 발사까지 개발기간이 짧아 새롭게 개발된 기술이나 장치의 시험에도 폭넓게 사용되고 있다.

우리나라는 1990년대 이전까지 인공위성 연구가 체계적이지 못했고 기술 수준도 낮았다. 정부는 우주산업의 미래를 보고 1990년 유학생을 보내는 등 본격적인 투자를 시작했다.

우리별 1호 개발을 위해 총 27명의 학생이 영국 서리대학과 임페리얼칼리지, 일본 도쿄대학, 미국 아이오와대학, 컬럼비아대학 5개 대학으로 파견됐다. 서리대학에서 영국 교수들과 연구원 지도 아래 우리별 1호 개발·발사 계획에 참여한 학생과 연구원들은 밤잠을 줄여가며 공부와 연구에 매진한 것으로 유명하다.

우리별 1호는 1992년 8월 11일 프랑스령인 기아나의 쿠루 우주센터에서 아리한 4호에 의해 발사됐다. 로켓 발사 후 약 23분이 지나 발사체로부터 성공적으로 분리돼 고도 1300㎞, 지구 경사각 66도인 우주 궤도에 성공적으로 진입했다. 19시 35분에 인공위성연구센터 지상국과 우리별 1호의 첫 교신이 이뤄졌고 9분 동안 데이터를 보냈다. 데이터 내용은 위성체 내부 온도가 28.2도, 태양전지 상태 정상, 배터리는 14.04V로 완전충전 상태, 위성은 정상적으로 궤도운행을 하고 있다는 내용이었다.

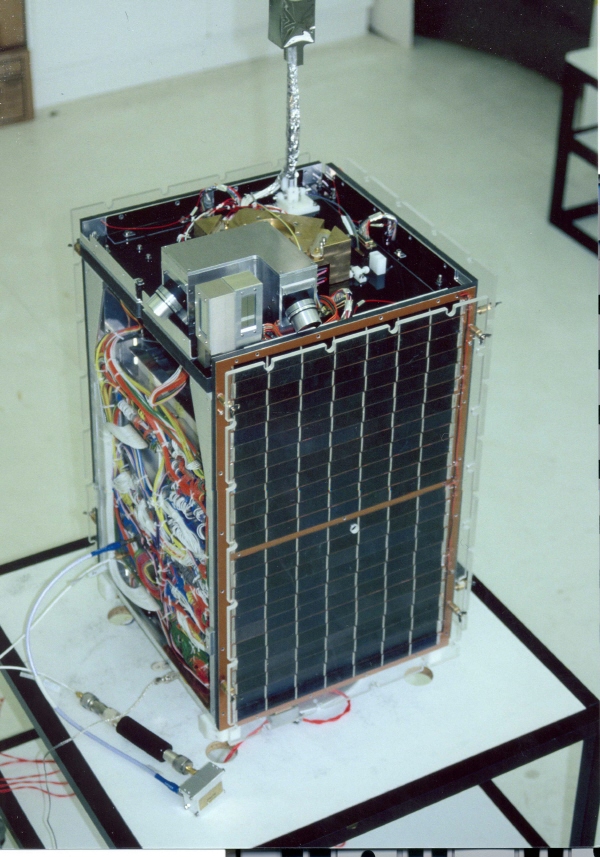

우리별 1호 제작에는 발사비를 포함해 총 38억원이 사용됐다. 무게는 48.6㎏, 크기는 352×356×670㎜ 규모로 갈륨아세나이드(GaAs) 소자의 태양전지를 통해 최대 30W의 전력을 생산할 수 있다. 니켈카드뮴 배터리를 장착했으며 축적·전송통신실험(Store & forward packet communication), 지구표면 사진촬영 실험, 우리말 방송실험, 우주방사선실험 등을 수행할 수 있는 장치를 탑재했다. 특히 아마추어 무선중계기를 탑재해 세계 아마추어 무선사들이 자유롭게 활용이 가능했다. 남극 세종기지에 근무하던 한 연구원이 아마추어 무전기로 우리별 1호를 이용했다고 알려져 화제가 되기도 했다.

우리별 1호의 성공적인 발사로 우리나라는 스물 두 번째 위성 보유국이 됐다. 우리별 1호의 지구표면 촬영 장치로 한반도 영상을 기록했으며, 방사선량 측정 센서를 이용한 연구로 위성이 겪는 우주 방사선 환경의 내용이 밝혀지기도 했다.

우리별 1호의 성공적인 발사는 곧바로 2호 개발로 이어졌다. 영국의 도움을 받아 제작했고 국산부품 비율이 1%에도 못 미쳤다는 한계를 극복하기 위해 우리별 1호 발사 3개월여 만인 1992년 11월 2호 개발에 착수했다. KAIST에서 선발한 국내팀과 영국에서 우리별 1호를 제작했던 서리대팀이 협력해 2호 개발을 추진했다. 크기 352×356×670㎜, 높이 67㎝, 무게 47.5㎏의 우리별 2호는 이듬해 5월 비행모델 제작이 완료됐고 9월 26일 성공적으로 발사됐다.

우리별 2호 제작에는 총 31억2000만원이 투입됐으며, 17개 협력업체들이 부품을 생산·공급했다. 순수 국내기술로 제작됐고 약 1만2000개의 부품 중 827개를 국산 부품으로 사용했다.

우리별 1호 발사 4년 뒤인 1996년 정부는 `우주개발중장기기본계획`을 수립하고 과학기술위성 1호 개발에 착수해 2003년 9월 발사했다. 1999년 12월에는 우리나라 최초의 실용위성인 470㎏급의 다목적실용위성 1호(아리랑 1호)가 발사되고 이어 2006년 7월 축적된 기술을 바탕으로 국내주도로 개발된 고해상도 지구관측위성인 다목적실용위성 2호가 성공적으로 우주에 안착했다. 지난 2010년 6월에는 최초의 정지궤도위성인 천리안도 성공적으로 발사됐다.

◆ 최순달 당시 KAIST 인공위성연구센터 소장(현 KAIST 명예교수)

최순달 KAIST 명예교수는 1992년 당시 KAIST 인공위성연구센터 소장으로 근무하며 우리별 1호의 성공적인 발사를 이끈 주역이다. 최 교수는 20년 전 치열했던 우리별 1호 개발 과정을 아직도 생생하게 기억하고 있었다. 개발 착수에 이르기까지의 우여곡절과 발사에 성공했던 환희의 순간을 떠올리며 흐뭇한 미소를 지었다.

“1990년대 초만 해도 사람들은 대부분 인공위성이 우리나라와 전혀 상관없는 것이라고 생각했습니다. 개발에 막대한 돈이 들어가고 수많은 기술자들이 필요하기 때문에 미국·러시아·일본 같은 선진국만 개발이 가능하다고 생각했죠. 하지만 인공위성 없이는 국가의 기능을 제대로 할 수 없다는 게 저의 생각이었습니다.”

최 교수는 인공위성을 보유하지 못한 국가는 `암흑 속에서 사는 것`과 같다고 표현했다. 자원 탐사, 통신, 기상관측, 전쟁 등 다양한 분야에서 없어서는 안 되는 존재기 때문에 인공위성 없이는 선진국 대열에 합류할 수 없다는 설명이다. 그런 점에서 당시 우리별 1호의 성공적인 발사는 의미가 크다.

우리별 1호를 개발하기까지의 과정은 말 그대로 파란만장했다. 미국 캘리포니아공과대학 부설연구소인 NASA 제트추진연구소에서 근무하며 우주기술의 중요성을 절감한 게 바탕이 됐다. 귀국한 후 금성사 중앙연구소 소장, 한국통신기술연구소(현 한국전자통신연구원) 소장, 체신부 장관, KAIST 학장을 거쳐 KAIST 평교수가 된 후 개연 연구과제로 인공위성을 선택하며 우리별 1호 개발에 매달렸다.

최 교수는 “1989년 KAIST 평교수로 돌아오면서 인공위성 연구를 해야겠다고 결심했고 이후 영국 서리대학에서 있었던 인공위성 관련 강의를 들은 후 소형 위성 분야에서 무엇을 할 수 있는지 발견할 수 있었다”며 “이후 인력양성 필요성을 느껴 서리대학에 한국 학생의 입학허가를 요청했다”고 설명했다.

서리대학으로 유학생 파견이 본격 이뤄지면서 우리별 1호 개발 계획은 구체화됐다. 우여곡절 끝에 관련 자금을 확보했고 1992년 8월 11일 우리별 1호는 성공적으로 발사됐다. 이후 순수 우리기술로 우리별 2호를 제작해 1993년 발사에 성공했고 1999년 세계 초일류 소형 위성으로 평가되는 우리별 3호 발사까지 성공했다.

최 교수는 이처럼 우수한 성과는 `하나라도 건너뛰지 않는 철저함`이 있었기에 가능하다고 역설했다. 우주기술 개발 실패 사례를 엮은 일본 서적에 빨간색 밑줄을 쳐가며 교훈을 새겼다는 것이다.

그는 “급하다고 어떤 부분을 뛰어넘으면 반드시 결국 되돌아오게 돼 있다”며 “지상에서 하는 일은 무언가 잘못돼도 다시 고칠 수 있지만 우주공간에서는 불가능하기 때문에 더욱 철저해야 한다”고 지적했다.

이런 점에서 우리나라의 `빨리빨리 문화`는 과학에 적용해서는 안된다는 게 그의 생각이다. 건물을 지을 때처럼 설계도가 있고 진행과정을 잘 안다면 진행을 빨리 하는 게 도움이 될 수 있지만 과학이나 화학 분야는 전혀 성격이 다르다는 얘기다. 노벨상을 수상하고자 한다면 더더욱 조급한 문화는 배제해야한다.

우주기술을 개발하고 있는 후배들에게는 항상 정직할 것을 충고했다. 나로호 발사와 관련해 국민에게 사실을 있는 그대로 알리지 않는 행동은 지양해야 한다는 생각이다. 좋은 성과를 내기 위해서는 타인과의 협력을 부끄러워하지 말고 적극적으로 대응할 필요가 있다고 덧붙였다.

최 교수는 “과학의 사전적 정의는 잘못된 이해, 무지와 반대되는 정확한 지식을 갖는 것”이라며 “진정한 과학자라면 있는 그대로 바른 말만 해야 하며 더불어 좋은 성과를 내기 위해서는 주변의 협력 가능한 모든 것을 활용할 줄 알아야 한다”고 마무리 했다.

유선일기자 ysi@etnews.com