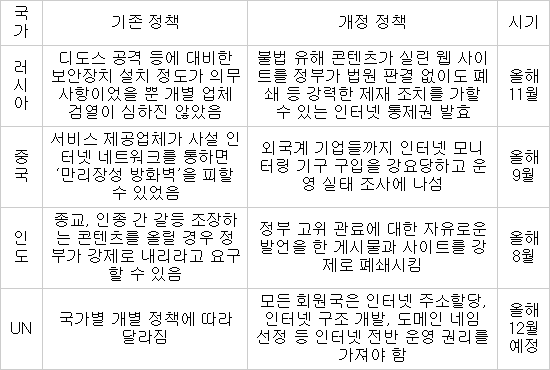

러시아, 중국 등 전통적으로 인터넷에 대한 규제가 많았던 국가들이 인터넷 검열 고삐를 바짝 죄고 있다. 소셜네트워크서비스(SNS) 등의 확산으로 정부를 비난하는 인터넷 여론 몰이가 쉬워져 이를 막으려는 조치로 풀이된다. 미국, 유럽 등지에서 민주적인 공론의 장으로 인터넷을 열어두는 것과 대조적인 행보다. 이들 국가 인터넷 이용자를 합치면 전 세계 이용자의 3분의 1 가량을 차지한다.

27일 러시아는 인터넷 통제법 개정안을 정식 발효한 지 한 달만에 총 23개의 블랙리스트 사이트를 적발, 폐쇄했다고 밝혔다. 해당 웹사이트 소유주에게는 이메일로 통보가 갔다. 인터넷 통제법은 아동 포르노, 마약 정보, 자살 유도 등 온라인 상 유해 콘텐츠로부터 미성년자 보호를 위한 목적으로 시행됐다.

하지만 러시아 시민단체와 주요 인터넷 업체들은 이 법안이 언론 자유를 위축시키고 인권 침해 논란을 야기할 것이라고 반발하고 있는 상황이다. 안톤 노치크 러시아 유명 인권운동가는 “정부는 사소한 법규를 위반해도 사업면허를 취소하는 등 인터넷 통제권을 확실히 쥐려고 한다”며 “날이 갈수록 더 심해지는 일련의 행위들은 결국에는 시민을 분노케할 것”이라고 경고했다. 현재 러시아 인터넷 사용자는 5000만명이 넘는다.

중국에서 서비스되는 인터넷 기업 대부분은 관영 업체다. 그렇지 않은 외국계 업체들은 그간 서버를 미국이나 아태지역에 두고 우회해 중국에서 서비스했다. 일명 만리장성 방화벽이라고 불리는 중국 당국 검열을 뚫기 위해서다. 하지만 최근 중국은 외국계 기업까지 상시 모니터링 소프트웨어를 의무적으로 설치하게 하고 운영 실태 조사를 명목으로 압수 수색 등을 진행하기도 했다. 미국 통상대표부(USTR)는 “최근 서면을 통해 중국 정부에게 미국 인터넷 업체 사이트 차단에 대한 해명을 요구했다”며 “하지만 돌아오는 답변은 없다”고 지적했다. 중국 네티즌은 최근 5억명을 돌파했다.

인도 역시 마찬가지다. 지난 7월 중국이 수출하는 인터넷 감시 모니터링 시스템을 고스란히 구매해 비난을 받았다. 인도는 그간 종교·인종적 차별적인 `불온한` 콘텐츠를 올렸을 때만 정부가 강력한 제재를 가했었다. 하지만 최근에는 특정 정치인을 비방해도 사이트를 폐쇄시키는 강경 태도를 보여 비난을 사고 있다. 인도 인터넷 이용자는 중국, 미국에 이어 3위 규모다.

대부분 글로벌 기구는 인터넷 통제권을 자율적으로 가져가자고 주장하지만 유엔(UN)은 반대다. 내달 3일부터 열리는 포럼에서 산하 기구인 국제전기통신연합(ITU)에 인터넷 통제권한을 부여하자고 주장할 예정이다. 회원국들은 ITU를 통해 각국 정보의 흐름 등 인터넷 전반을 운영할 동등한 권리를 가질 수 있다는 것. 중국, 러시아, 인도, 브라질 등은 지지하고 있지만 유럽연합(EU) 등은 격렬하게 반대하고 있는 상황이다.

◇인터넷 검열 강화 국가 정책 개요

허정윤기자 jyhur@etnews.com