#“앞으로 이 건에 대해서는 다시 얘기 안 하는 걸로 합시다”

중국에서 15년 간 영업을 해온 A씨는 이 말을 들어야 안심이 된다. “괜한 희망 고문을 당하지 말고 확답을 받을 때까지는 안됐다고 생각하라”는 말이 의미심장하다. 그는 상하이, 후난성, 둥관 등을 오고 가며 중국인들과 만났다. “생각해 보겠다” “괜찮다고 생각한다”라는 말을 듣는다면 이번 사업은 성사가 되지 않을 가능성이 많다는 걸 뜻한다. 전략을 다시 짜야 한다는 뜻이다.

#“10만개 물량 기준으로 금액을 산정해주세요”

14억명이 사는 중국이라고 해서 당연히 제품을 많이 살 것이라는 생각을 해서는 안 된다. 한국 업체 주재원인 B씨는 이 말에 여러번 속았다. 그는 “10만개 물량 기준으로 금액을 달라고 하는 건 일반적으로는 10만개가 필요하다는 뜻이다”라며 “그런데 중국에서는 물건 가격을 깎기 위해 이런 화법을 구사한다”고 말했다. 10만개를 구매할 줄 알고 그 가격을 제시하면 중국 고객사는 샘플로 100여개를 우선 10만개 기준 가격에 받아간다. 그 이후로 연락은 끊긴다. 원래부터 100개가 필요했지만 많이 살 것처럼 행동한 것이다. 좀 더 싸게 사기 위해 상대방의 기대감을 이용했다.

#“이게 빨간색이지 뭡니까”

C업체는 부품 공급사를 중국 현지 업체로 바꿨다가 곤욕을 치렀다. 빨간색 케이스를 주문했는데 막상 도착한 건 주황색이었다. 더 환장할 노릇은 공급사의 태도다. 주황색 케이스를 보면서 빨간색이라고 우겨댔다. 이미 착수금은 지불한 상태이고, 완제품 납기도 빠듯하다. 이렇게 우길 때는 어쩔 도리가 없다. C사 지사장은 “믿고 맡기기보다는 수시로 점검하고, 계약서에 확실히 명시를 해 놓아야 뒤탈이 없다”고 말했다.

#“이미 공급 계약이 다 돼 있는데, 한국에서 중국으로 엔지니어가 오는 5시간 만에 거래처를 바꿨습니다.” 중소기업 중국 지사 영업 직원의 말이다. 인천공항에서 비행기를 타면 상하이에는 2시간 남짓이면 닿는다. 한국 경기도 본사에서 장쑤성 난징까지 가는데 5시간이 채 안 걸린다. 그 시간도 못 참는 게 중국 고객사다. 협력사로 대기하고 있는 부품 업체가 자국 내에 워낙 많기 때문이다. 기술력이 조금 떨어지는 업체라도 현지에서 발빠른 기술 지원으로 어느 정도 차이를 극복할 수 있다. 중국에서 만난 한국 지사 영업 직원들은 “현지 시장에 대응할 지원 인력이 절실한 이유”라고 입을 모았다.

중국이 미국과 더불어 `G2`로 떠오르고 `세계의 지갑`이 됐다 해도 문화까지 `글로벌 스탠다드`로 바뀐 건 아니다. 협상할 때는 한없이 `만만디(慢慢的, 천천히)`를 추구하지만 협력사에게는 `콰이콰이(快快, 빨리빨리)`를 요구하는 곳이 중국이다.

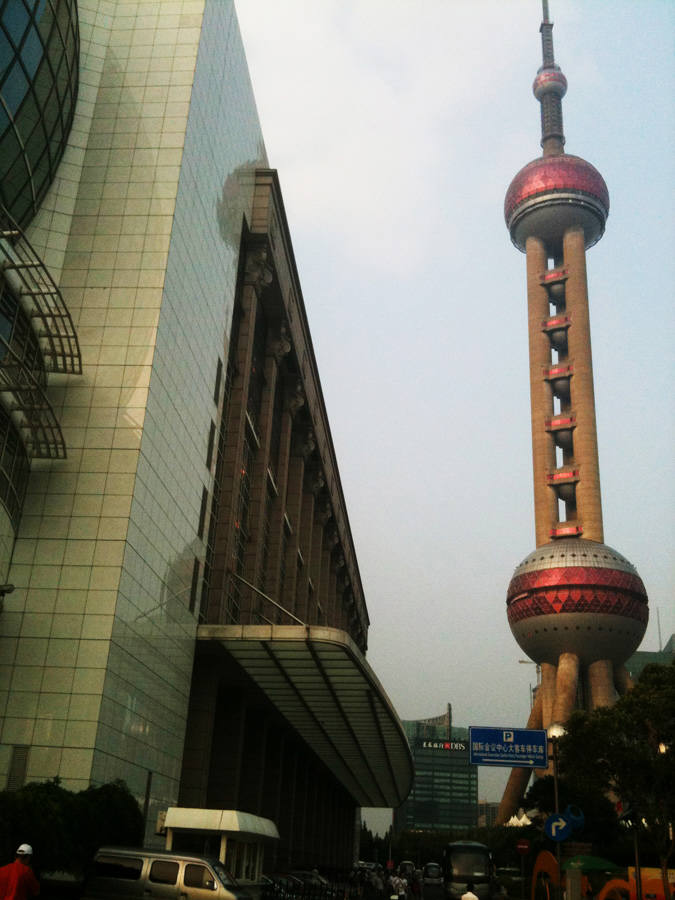

상하이(중국)=오은지기자 onz@etnews.com