관련 통계자료 다운로드 정부 대학 특성화 사업 개괄

관련 통계자료 다운로드 정부 대학 특성화 사업 개괄

‘잘 가르치는 대학’ ‘산학 협력 잘하는 대학’ 사례를 발굴해 자금을 지원하는 대학 특성화 사업의 취지가 사라지고 정원 감축이 중요한 잣대로 떠올랐다. 대학은 변별력이 약한 제도라고 비판하면서 일부에서는 구조조정 대책위를 출범시키는 등 반발 움직임이 확산되고 있다.

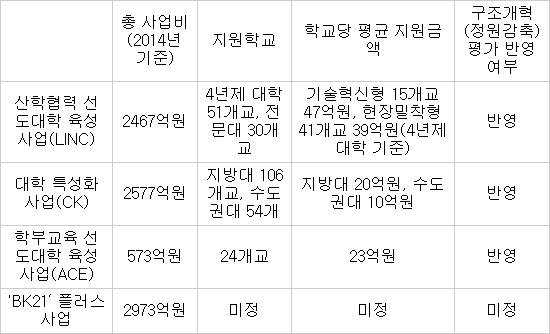

산학협력선도대학(LINC) 육성사업, 학부교육선도대학(ACE) 지방대학(CK)특성화사업의 마감·선정이 상반기에 집중되면서 대학들이 선정결과에 따라 대학이 들썩인다. 사업별로 올해 예산 규모만 2500억원대로, 사업 선정 결과에 따라 각 대학이 받는 연간 재정지원 규모는 20억~30억원에 이른다. 사업·지역 별로 경쟁률도 최대 10대 1에 이르며 정원 감축폭도 지방대의 경우 11%까지 부담이 커졌다.

전문가들은 강제적 구조개혁이 정부 제도 전반의 규제 개혁을 주문하는 박근혜 정부 기조와 거꾸로 가는 방향이라고 지적했다. 교육역량강화사업 지원정책이 정원감축 여부에 초점을 맞춘 차등적 행정, 재정 지원 사업으로 자리잡으면서 사실상 대학규제 정책이 됐다는 말이다.

특히 대학 특성화 사업 마감 때마다 대학의 정원 감축 여부가 주요 화제로 떠오르면서 정부의 간섭이 지나치다고 주장했다. 이는 정치권의 ‘반값 등록금’ 요구로 인해 등록금 인상의 길이 막히자 대학이 생존을 위해 강제적 몸집 줄이기에 들어간 것이다. 법령에 의한 조치가 아니기 때문에 영향력이 크지만 제한이 없는 규제가 됐다고 꼬집었다.

또 대학 특성화 사업 선정 여부가 집중되는 5·6월이 대학 학사 일정과는 맞지 않아 불필요한 행정낭비를 불러일으킨다는 지적도 있다. 대표적으로 산학협력 역량을 평가하는 링크사업도 취업률을 반영해야 하기 때문에 4월 이후에나 정확한 지표가 나온다.

특성화 사업에 참여한 한 대학 교수는 “3월 개강에 맞춰 모든 사업을 준비하는데 특성화 사업처럼 정부의 대규모 재정지원 사업들의 결과가 나오는 5·6월과는 일정이 맞지 않다”며 “관련 사업에서 탈락한 일부 대학은 계약직 직원을 내보내 대규모 인력 감축이 이뤄지기도 한다”고 지적했다. 이로 인해 창업지원이나 산학 관련 전문인력이 대거 이동하는 일이 벌어진다. 결국 대학 인력의 고용불안은 물론이고, 해당 업무의 연속성이나 전문성을 확보하기 힘들다는 설명이다.

최근에는 교수, 학생, 직원이 주축된 ‘한국대학학회’ ‘대학 공공성 강화를 위한 전국 대학구조조정 공동대책위원회’가 설립돼 정부의 인위적 감축에 반대하고 나섰다. 또 다른 대학 관계자는 “사업 지표 등 정량 평가 기준을 맞추지 못하는 대학은 사실상 없다고 봐야 하는데, 결국 정원 감축 규모와 ‘대학의 의지’같은 정성적 평가에서 대학 평가가 갈리고, 이를 두고 불만을 가지는 대학이 나오기 마련이다”며 “대학의 재정 확대가 반값 등록금으로 가로막힌 상황에서 등록금의 재정의존도가 높은 대학은 사실상 교육의 질 하락으로 이어질 가능성이 높다”고 말했다.

<정부 대학 특성화 사업 개괄>

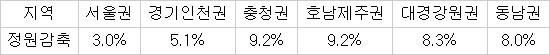

<대학 특성화 사업(CK) 지원 대학의 2017년까지 정원감축안>

김명희기자 noprint@etnews.com