화웨이가 우리의 귀를 파고 들기 시작한 게 얼마나 됐을까? 기억을 더듬어 보면 그리 오래 전 이야기는 아닐 듯하다. 비록 에릭슨과 순위를 다투던 통신 장비 시장의 최강자 중에 하나였을 지라도 화웨이가 대중에게 기억되기 시작한 것은 아마 스마트폰 시장에서 중국 업체들이 급부상하기 시작한 이후일 게다.

2014년에만 395억 달러. 그러니까 40조가 넘는 연매출을 올린 기업이건만, 스마트폰 분야에서 떠오르는 제조사라 해도 화웨이는 여전히 막연한 이미지 뿐이다. 왜 그럴까? 불과 몇 년 전까지만해도 그들이 상대해야 했던 고객은 소비자가 아니었다. 이통시장의 터줏대감 역할을 하고 있던 세계의 이통사들이 그들의 가장 큰 고객이었다. 지금도 그 관계가 깨진 것은 아니지만, 더 커진 화웨이의 전략 안에 스마트폰을 포함함으로써 대중에게 다가서는 노력을 해야 할 이유가 생긴 것이다. 요즘 부쩍 ‘화웨이 캠퍼스’라는 이름의 중국 선전 본사의 문을 자주 여는 이유도 이 때문이다.

화웨이의 테스트 건물은 백악관이라는 애칭으로 통한다

선전 난산 지구에서 1987년 화시전자라는 이름으로 출발한 화웨이가 지금의 본사인 화웨 캠퍼스를 세운 룽강구로 터를 옮긴 것은 2003년. 세계의 공장이라 불리는 중국 심천에 있지만, 화웨이 캠퍼스에 공장의 이미지는 어울리지 않는다. 오히려 계획 설계된 작은 마을이면서 분위기는 영락 없는 대학교다. 굴뚝 하나 볼 수 없는 말끔한 건물들, 잘 꾸며진 기숙사, 여가를 풀기 위한 클럽 하우스, 그리고 병원과 다채로운 교육 시설까지 두루 갖췄음에도 건물이 빽빽하게 들어선 도시 대신 정원을 잘 꾸민 대학가를 산책하는 기분이 드는 곳이다. 사무적 냄새가 짙을 거라던 예상과 달리 화웨이 캠퍼스는 의외로 부드럽다.

물론 화웨이 캠퍼스는 많은 이들의 일터다. 15만 명이 넘는 화웨이 직원 가운데 거의 절반 가까운 인력이 이곳에 머물고 있다. 화웨이 캠퍼스의 가장 높은 곳에 개발과 연구를 전담하는 R&D 시설을 뒀고, 데이터 센터와 수많은 사무실을 곳곳에 심어 놓았다. 백악관이라 부르는 이국적인 테스트 센터도 이곳에선 명물이다. 소프트웨어 개발 인력을 위한 별도의 연구동도 따로 있다. 여의도 절반에 달하는 51만평(1.68㎢)의 부지에 흩어져 있는 수많은 시설을 걸어다닐 수 없어 셔틀 버스를 기다리는 모습은 왠지 낯설지가 않다.

서비스에서 이용자에 이르기까지 모든 장비를 공급하는 것이 화웨이의 전략이다

그러나 멋드러진 캠퍼스의 환상은 건물 안으로 한발짝 딛는 순간 와르르 무너진다. 풍광에 취해 잠시 잊고 있던 이곳이 화웨이의 사업 전략을 세우고 실행하는 전진 기지라는 것을 금세 깨닫기 때문이다. 화웨이는 세계 여러 나라에 연구개발 시설을 운영하고 있지만, 화웨이 캠퍼스는 모든 전략 제품과 기술, 서비스의 개발하고 200여개 강의실에서 이를 수행할 인력의 교육까지 끝마칠 수 있는 준비가 되어 있다. 그저 시장에서 필요로 하는 제품을 찍어내던 과거와 달리 더욱 체계적인 전략을 수행하기 위해 시설을 운영하고 있는 것이다.

최근 화웨이가 스마트폰을 비롯한 개인용 스마트 장치 비중을 높이는 전략을 취하는 데는 스마트폰 시장의 성장 때문이 아니라 기업 체질을 바꾸기 위한 노력의 또 다른 방증이다. 물론 화웨이가 과거 휴대폰과 스마트폰을 전혀 생산하지 않았던 것은 아니다. 단지 대규모 통신 장비 공급으로 몸집을 불리는 방법을 선택한 탓에 단말 사업의 영향력은 미비했었다. 하지만 화웨이는 통신 시장의 파이프 사업을 통한 몸집 불리기보다 좀더 매끈하고 단단하게 균형잡힌 몸매를 다듬는 쪽으로 방향을 틀었다.

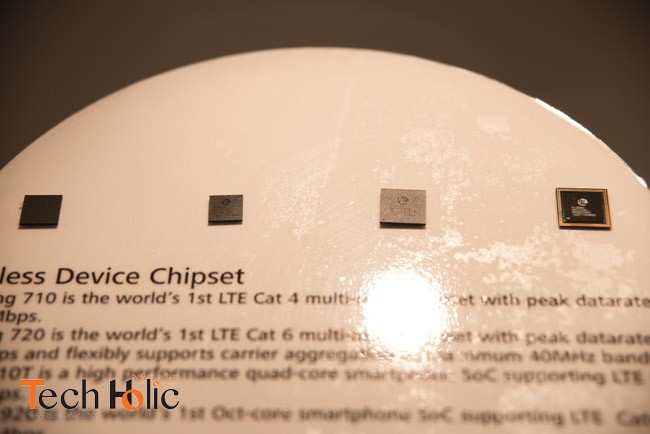

화웨이가 자체적으로 통신 모듈을 통합해 완성한 Kirin 프로세서

그렇다고 화웨이가 통신 장비 시장에서 손을 떼는 것은 아니다. 단지 중간 단계의 통신 장비를 공급하던 사업의 틀을 벗고 통신의 출발과 끝 지점에 닿는 모든 것을 공급하는 새 전략을 짰을 뿐이다. 화웨이 역시 기계간 통신, 사물 인터넷으로 IT 지형이 바뀌면서 이통사 중심의 사업 전략의 미래가 불투명하다는 점을 모를 리 없던 것. 결국 5년 전부터 통신망을 거치는 클라우드용 장비부터 통신용 부품과 실리콘 개발, 소비자용 스마트 단말에 이르기까지 엔드 투 엔드(end to end) 전략을 위한 체질 개선 프로젝트를 진행해 왔다. 그 결과 스마트폰과 같은 소비자용 스마트 장치 비중이 종전에 비해 매우 높아져 지난 해 화웨이의 매출에서 스마트폰 같은 스마트 장치가 차지하는 비중이 24%로 증가한 상황이다.

스마트 장치에 대한 비중을 높임에 따라 이제 이 시장의 경쟁자들을 피할 수 없게 됐다. 특히 세계 스마트폰 시장에서 삼성과 애플, 자국 시장에서 샤오미, 레노버 등과 부딪쳐야 했다. 지난 몇 년 동안 화웨이는 확실히 이들의 그늘에 가려져 있었다. 하지만 3년 전 자체 AP ‘하이실리콘’을 탑재한 어센드 스마트폰과 태블릿을 내면서 서서히 그림자를 걷어내기 시작하더니 성능, 화면 등을 다양화한 고급 제품들로 시장을 공략, 지난 해에만 5천200만대의 스마트폰을 세계에 출하했다.

어센드 P7. 만듦새가 좋은 글로벌 전략 제품이지만, 우리나라 이용자들과 아직 인연을 맺지 못하고 있다

올해 8천 만대 출하를 목표로 하는 화웨이는 중저가 대신 삼성과 애플이 차지하고 있는 고급 스마트폰 브랜드의 일원이 되는 쪽으로 제품 전략을 집중하고 있다. 때문에 화웨이는 지나친 저가 정책을 펴지 않는다. 중국 심천에 화웨이 이미지 매장에 들러 확인한 어센드 P7과 메이트7 가격이 50~80만 원선. 30만 원 안팎의 저가 제품들을 쉽게 찾아볼 수 있는 중국에서 화웨이는 상당한 고가 전략을 취하고 있다.

하지만 화웨이가 추구하는 고급 스마트폰 전략이 적용된 나라는 중국, 일본, 미국과 스페인, 독일 같은 일부 유럽 국가에 불과하다. 얼마 전 LG U+용으로 출시한 화웨이 X3는 한국 환경에 맞춰 설계한 현지화 전략 제품이지만 글로벌 전략 제품은 아니다. 스마트폰 제품군을 다양화하고 시장 확대에 나서면서 일단 시장의 문을 두드려보는 제품을 먼저 내놓은 것이다. 하지만 성적은 신통치 않다. 때문에 메이트7이나 어센드 P7처럼 글로벌 전략 제품을 우리나라에서 볼 수 없는 것이 서운해 하는 지도 모를 일이다. 이런 상황을 묻자 화웨이 측 관계자는 한국 시장의 중요성을 인정하면서도 아직 글로벌 전략을 수행하기에는 시기 상조라고 말한다. 화웨이 X3를 통해 화웨이 스마트폰을 알리면서 다양한 사업자의 관계를 만드는 시간이 필요해서다. 아직은 답을 찾기엔 시간이 모자란 모양이다.

그렇다고 한국 시장에서 화웨이가 쉽게 답을 찾을 것 같진 않다. 답안지에 현지화라 쓰고 어려운 방정식을 푸는 중에 글로벌 제품을 요구하는 새로운 문제를 예상하지 못해서다. 스마트폰 시장 확대와 기술 확보를 위해 한국 시장에 들어와야 하는 화웨이가 답을 찾는 데 얼마나 많은 시간을 쓸지는 알 수 없다. 다만 이미 현지화 전략을 취했던 다른 제조사로부터 배울 점은 있을 것이다. 지금 그들은 모두 글로벌 제품으로 국내 시장을 공략하고 있다. 어쩌면 화웨이에게 필요한 것은 시간이 아니라 다른 답을 쓰고 방정식을 풀어나갈 용기일지도 모른다.

전자신문인터넷 테크홀릭팀

최필식기자 techholic@etnews.com