올해 삼성전자의 국내 매출 비중이 사상 처음으로 10% 아래로 내려앉을 전망이다. 글로벌 기업으로서 해외 매출 비중이 높은 구조에서 외풍을 견딜 수 있는 내수 시장이 취약해지고 있다는 의미로 대책이 요구된다.

삼성전자가 금융감독원에 공시한 올해 1~3분기 분기 보고서를 분석한 결과 국내 매출 비중은 각각 8.7%, 7.4%, 7.6%로 나타났다. 지난해 10%에 턱걸이했던 국내 비중이 3분기 연속 10% 미만으로 내려가며 올해 국내 비중은 한 자릿수에 그칠 전망이다.

감소 속도도 가파르다. 삼성전자는 올해 1분기 국내에서 4조6797억원의 매출을 올렸지만 2분기에는 3조9263억원, 3분기에는 3조6145억원을 벌어들였다. 전체 매출이 12% 감소할 동안 국내 매출은 23% 줄었다. 스마트폰 사업 부진 등 전반적인 침체와 취약한 내수 시장이 원인이다.

지난해까지 국내 매출 부진을 보완하던 해외 매출도 신흥시장을 중심으로 하락세다. 아시아·아프리카 지역에서 1분기 8조원의 매출이 나왔지만 3분기에는 6조6651억원에 그쳤다. 중국 시장도 3분기에 분기 매출 7조원이 무너졌다.

이는 튼튼한 내수 시장을 보유한 경쟁 일본 기업들과 정 반대의 모습이다. TV 부문에서 부진을 겪고 있는 소니는 2010년 이후 28~32% 사이에서 내수 매출 비율을 맞추고 있다. 전체 내수 매출 규모도 2조 1000억엔 선에서 안정적이다. 파나소닉과 도시바, 히타치 등도 내수와 해외 매출이 각각 절반을 나누고 있다. 해외 시장에서 부진해도 든든한 내수 덕에 사업을 안정적으로 꾸릴 수 있었다.

결국 내수 활성화와 해외 매출 강화라는 두 마리 토끼를 모두 잡아야하지만 여건은 녹록지 않다. 내수는 고령화와 높은 가계부채 등으로 회복에 한계가 있고 해외 시장도 저유가로 인한 신흥시장의 구매력 감소, 엔저로 인한 일본 업계의 공격적 시장 확대가 이어지고 있기 때문이다. 스마트폰 사업 부진 등 주력 사업에서 경고등도 켜진지 오래다.

업계 관계자는 “삼성에 역전 당했다고 평가받았던 일본 업계가 잇따라 B2B 등 신사업 진출, 신제품 개발에 나서며 생존한 건 든든한 내수가 있었기 때문”이라며 “해외 사업의 높은 변동성 극복을 위해서라도 내수 강화를 위한 조치가 있어야한다”고 말했다.

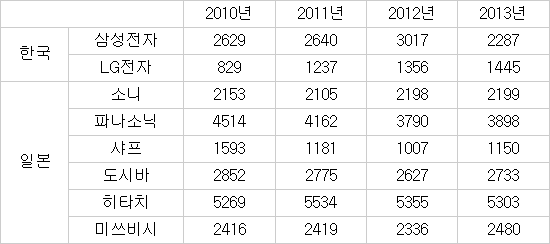

※ 한·일 주요 전자기업 내수·해외 매출 비중 (단위: %, 자료: 각 사 공시)

※ 한·일 주요 전자기업 내수 매출 규모 (단위: 백억원·십억엔, 자료: 각 사 공시)

서형석기자 hsseo@etnews.com