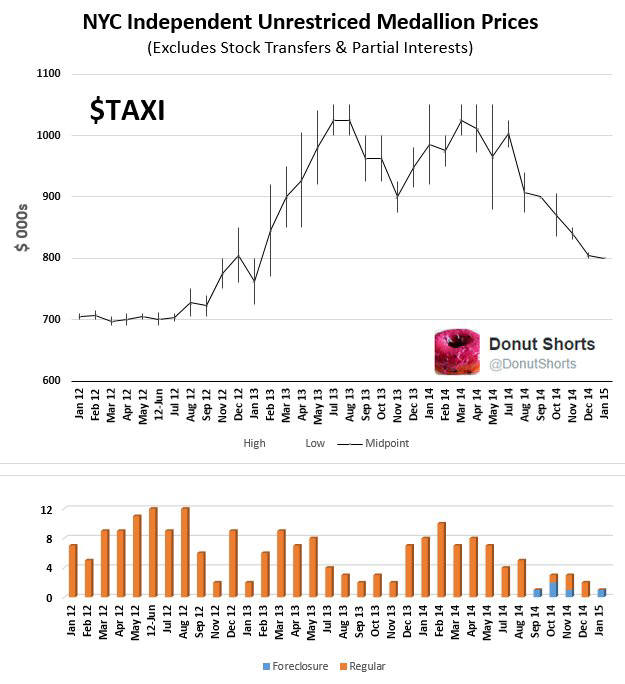

관련 통계자료 다운로드 뉴욕 택시면허 거래가 추이

관련 통계자료 다운로드 뉴욕 택시면허 거래가 추이

우버가 촉발한 전통 택시산업 몰락이 현실화되고 있다.

뉴욕시 산하 택시&리무진 위원회(TLC)에 따르면 불과 1년 전만 해도 평균 100만달러를 상회했던 ‘뉴욕 택시면허’(medallions) 가격이 올해 들어 80만달러 선까지 떨어졌다고 2일 비즈니스인사이더(BI)가 보도했다.

더 큰 문제는 면허 거래 양과 질이다. 지난 2012년 월 최다 12건까지 거래돼 온 택시면허는 불과 2년 뒤인 2014년 월 1~3건 이내로 폭락했다. 그나마 대다수가 정상 거래가 아닌 ‘압류물’이었다. 지난해 9월 이전만 해도 압류 면허 거래는 찾아볼 수 없던 기현상이다.

그만큼 택시 면허에 매력이 사라졌다는 얘기다. 우버나 리프트 등으로 자신의 차량만 있으면 누구나 고액 면허 구입 없이도 사실상 택시 영업이 가능하기 때문이다.

사정은 미국 내 다른 대도시도 마찬가지다. 시카고는 지난 연말 실시한 면허 매매에서 연초 대비 6만달러가량 떨어진 29만8000달러에 면허 거래가 이뤄졌다. 보스턴 역시 작년 초 70만달러는 줘야 살 수 있던 택시면허 가격이 연말 들어 56만1000달러로 급락했다.

영국 런던 콜택시 업체 애디슨리도 최근 사업을 축소하고 소속 기사 90명 해고를 예고했다. BI는 차량공유 서비스에 따른 전통산업 피해가 세계적으로 가시화되고 있다고 전했다.

한 뉴욕 택시기사는 “미국 증시가 활황세를 보이면서 최근 뉴욕 경기가 급격히 살아나고 있지만 정작 실물경제 바로미터인 택시업계는 추운 겨울을 나고 있다”고 말했다.

하지만 이번 TLC 자료를 못 믿겠다는 지적도 있다. 래리 메이어스 PDL캐피털 애널리스트는 “뉴욕시 택시면허 수 자체가 기본적으로 너무 적어 뉴욕시가 그 수를 늘리고 있는 상황”이라며 “면허 단가 폭락이 우버 등장 때문으로만 몰아세우는 건 납득하기 어렵다”고 말했다.

류경동기자 ninano@etnews.com