관련 통계자료 다운로드 코스피·코스닥 부진 속 이틀 연속 대형주 강세

관련 통계자료 다운로드 코스피·코스닥 부진 속 이틀 연속 대형주 강세

중국 증시가 요동치고 미국 금리 인상 가능성이 높아지면서 글로벌 경기가 다시 한 번 휘청거리고 있다. 세계 경제를 좌우하는 G2의 변동성이 커지는 것은 신흥국 불안을 키우는 동시에 한국 경제에도 악영향을 미친다.

전문가들은 G2의 리스크가 국내 증시에 미치는 영향은 미미하지만 미국 금리 인상에 따른 달러강세와 수출 부진이 예상되는 만큼 상황을 예의주시할 필요가 있다고 지적했다.

중국 상하이종합지수는 지난주 어렵사리 4000선을 회복했지만 또다시 투매 움직임에 막혀 3600선까지 밀렸다. 중국 정부가 부양책을 내놓고 주가를 반등시키면 어김없이 매도행렬이 이어지는 악순환이 연출되고 있다. 중국 증시가 얼어붙으면 대중국 수출 의존도가 높은 국내기업은 직격탄을 맞는다.

김정환 대우증권 연구원은 “다우지수와 상하이종합지수를 비교해 보면 현재 상하이종합지수 하락과 대공황 당시 다우지수 움직임에서 유사성을 발견할 수 있다”며 “시장 간 비교를 통해 보면 상하이종합지수의 추가 조정이 예상된다”고 말했다.

미국은 재닛 옐런 연방준비제도(연준) 의장의 “연내 기준금리 인상”이라는 한마디로 지구촌을 공포에 몰아넣고 있다. 옐런 의장의 발언은 달러화 강세로 이어졌다. 달러화 강세는 다른 통화에도 영향을 미치지만 달러로 표시되는 원자재 가격 하락 요인이 된다.

지난 28일(현지시각)부터 열리고 있는 연준의 연방공개시장위원회(FOMC)는 옐런 의장의 기자회견 없이 통화정책 성명서만 발표되지만 경기 판단 상향조정 등을 통해 연내 금리 인상을 재확인시켜줄 가능성이 높다.

배성영 현대증권 수석연구원은 “글로벌 경기 상황을 고려할 때 9월께 한 차례 금리 인상을 단행한 후 추가 인상은 힘들 것”이라며 “처음 금리 인상이 시행되는 시기의 FOMC를 기점으로 금융시장 불확실성이 해소될 것”이라고 예상했다.

반면에 KB투자증권은 미국 연준이 ‘금리 인상 시사→달러 강세→수출 부진, 유가 등 원자재가 하락’ 등으로 물가 회복 제약이라는 딜레마에 빠질 공산이 높아 빠른 금리 인상을 원하지 않을 수도 있다는 전망을 내놨다.

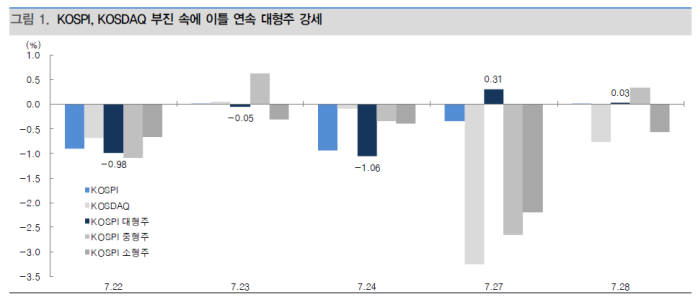

2분기 실적 시즌을 맞은 국내 증시는 내부 문제보다 G2의 외부 변수에 고전을 면치 못하고 있다. 29일 증시는 중국 증시의 진정세와 전날 뉴욕증시 상승 영향으로 오전 코스피와 코스닥이 반등에 성공했지만 오후 들어 지수 방어에 실패하며 하락 마감했다.

달러 강세에 따른 원화 약세가 이어지고 엔화도 강세 흐름을 보이고 있다. 특히 원엔 환율 상승은 입본업체와 경쟁 중인 국내 수출주에 유리하게 작용한다. 수출주 위주인 대형주 시장은 그동안 약세를 이어왔지만 환율 영향으로 강세를 이어가고 있다.

이경민 대신증권 연구원은 “수출주에 대한 우호적인 환경은 코스피의 매력도를 높이고 여기에 원달러 환율 변동성이 완화되면 외국인 수급이 개선될 것”이라며 “대표 수출주인 IT, 자동차·부품 업종이 8월 증시를 주도할 것”이라고 전망했다.

단기 조정 국면에 진입한 증시는 추가 조정이 있더라도 현 수준에서 큰 충격을 받을 가능성은 높지 않다. 외국인의 매도세가 이어지고 있지만 ‘환차손’을 노리는 수준이고 원엔 환율 상승 등 긍정적 효과가 부담을 줄여줄 전망이다.

배성영 연구원은 “국내 증시의 주가순자산비율(PBR)이 1배 부근으로 밸류에이션(기업가치평가) 매력이 높다는 점과 자사주 매입, 중간 배당 등 주주 친화정책이 호응을 얻고 있어 지수 하단이 붕괴될 가능성은 낮다”며 “G2가 야기한 시장 리스크가 현시점에서 확산될 가능성은 매우 낮지만 동시에 단기에 해소될 여지도 크지 않다는 점을 인식하고 시장 대응에 나서야 한다”고 조언했다.

이성민기자 smlee@etnews.com