국제 원유 시장을 놓고 사우디아라비아와 러시아 간 싸움이 치킨게임으로 치닫고 있다. 전문가들은 유가하락 기조가 머지 않아 반등할 것으로 예상한다.

8일(현지시각) 파이낸셜타임즈(FT)에 따르면 사우디아라비아가 자국 경제에 대한 부담에도 불구하고 원유 생산량을 늘리기로 결정했다. 사우디아라비아 고위 관계자는 “고객 수요를 충당하기 충분한 양의 원유를 생산할 것”이라고 밝혔다. 내달 4일 오스트리아 빈에서 열리는 석유수출국기구(OPEC) 연차총회에서 증산 기조를 유지한다는 의미다.

칼리드 알-팔리 사우디 아람코 회장은 이에 대해 “사우디아라비아가 경제적 부담을 이유로 원유 생산량을 줄이는 것에 대해서는 논의한 적이 없다”며 “모든 것을 시장에 맡길 뿐”이라고 밝혔다.

◇사우디 VS 러시아, 시장점유율 확보 경쟁

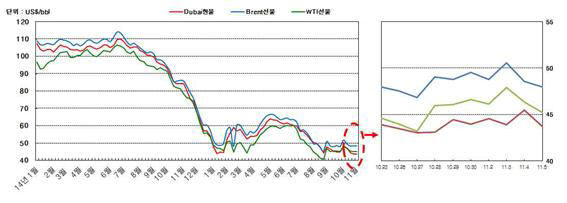

선공은 사우디아라비아였다. 지난해 11월 유가 급락에도 불구하고 OPEC 감산 결정에 반대하면서 시장을 흔들었다. 시장 점유율을 지킨다는 이유다. 이같은 결정은 국제유가 기준물인 북해산 브렌트유 선물가격이 지난해 배럴당 최고 115달러에서 현재 50달러 밑으로 떨어지는 결정적 역할을 했다. 투자 마지노선인 100달러가 무너진 셈이다. 그동안 사우디아라비아가 원유시장에서 가격조정자로서 보장한 무료 보험혜택이 없어진 것과 같다고 FT는 지적했다.

러시아는 대외적으로 베네수엘라와 함께 감산 요구에 동조하는 한편 점유율 확대를 위해 생산규모를 늘리는 방식으로 대응했다. 10월 산유량이 하루 1080만 배럴로 사상 최대치를 기록하면서 사우디아라비아를 앞지르기도 했다.

◇사우디는 물론, 세계 경제에 부담

사우디의 이같은 결정은 수천억달러 규모 투자를 보류하고 있는 글로벌 정유회사에 부담이다. OPEC도 지난해 11월부터 사우디아라비아 주도로 유가 하락을 막기 위해 감산하기 보다 시장 점유율을 확보하는 정책을 고수해왔다. 실제로 지난해 말부터 국제유가가 급락하자 글로벌 정유회사가 대형 투자 프로젝트를 보류했다.

원유와 경쟁관계인 셰일오일 업계도 타격을 입었다. 미국 셰일오일 16개 업체가 도산했다. 50달러 미만 저유가 상태에서 업계 절반이 적자를 면치 못하는 것으로 알려졌다. 업계 평균 생산단가는 배럴당 51달러가량으로 가격경쟁력을 잃었기 때문이다. 구조조정도 이뤄졌다. CBS에 따르면 텍사스 핼리버튼이 1만4000명, 베이커 휴즈가 1만3000명을 감원하는 등 10만명 이상을 정리했다.

사우디도 어렵기는 마찬가지다. 원유 수입이 전체 정부 수입의 80%, 국내총생산(GDP)의 45%를 차지하고 있어 저유가 기조는 국가 경제에 부담이라는 분석이다.

◇유가 하락세 길지 않을 듯

사우디 아라비아와 러시아의 점유율 확대 경쟁이 심화되지만 유가 하락세는 길지 않을 것이란 전망이다.

러시아를 제외한 비OPEC 산유국들이 원유 생산량을 늘리지 않기 때문이다. 원유 대체제인 셰일 오일 평균 생산가격이 배럴당 51달러인 점을 감안하면 전체 원유 생산량은 차츰 줄어들 것으로 예상된다. 미국 셰일업계에서도 국제유가가 배럴당 100달러는 돼야 투자 리스크가 없는 것으로 인식한다. 국제유가가 100달러 이상으로 반등하지 않는 한 원유 증산은 없을 것으로 FT는 내다봤다.

사우디 측에서도 유가 회복 전망에 힘을 실었다.

고위 관계자는 “앞으로 1~2년 내에 유가가 배럴당 70~80달러선을 회복하면서 산유량 동결 결정이 정당성을 입증할 것”이라며 “원유 수요가 회복되면서 글로벌 공급 과잉 상태가 해소되고 원유 가격이 균형을 되찾을 것”이라고 말했다.

알-팔리 아람코 회장도 “하강기에는 시장이 과잉 반응하기 마련”이라며 “앞으로 5~10년 후에는 원유 수요가 되살아날 것”이라고 전망했다.

유창선 기자 yuda@etnews.com

유창선기자 yuda@etnews.com