“과속방지턱에 걸렸을 뿐이다`

팀 쿡 애플 CEO, 2014년 10월 실적 컨퍼런스콜에서

아이패드 프로를 쓰다보니 ‘딱지치기’가 떠오른다.

엉뚱하기도 하다. 왜 하필 딱지치기일까.

딱지치기 규칙은 단순하다. 열심히 접은 딱지로 상대방의 딱지를 쳐 넘기면 이긴다. 잘 넘기기 위해서는 역시나 선수인 딱지를 잘 만들어야 한다. 차가 밟고 지나가 더 얇아지기를 원하고, 물을 뿌려 조직이 더 단단해지기를 바란다. 어떤 소재를 활용해서 접는가도 중요하다. 아이패드 프로를 쓰다보니 애플이 꽤 괜찮은 딱지를 만들어왔다고 생각된다. 다만 상대방을 뒤집을 수 있을지는 아직까지는 알 수 없다. 뒤집어야 할 딱지도 많다. 대부분은 낯설음과 연관된다. 단 한 번의 스윙으로 새로움을 익숙함으로 바꿀 수는 없는 노릇이다. 이미 익숙해져 있는 사용자에게 다른 방식을 강요할 수도 없다.

뒤집기 #1 대화면

새로운 아이패드가 등장했다. 2012년 ‘미니’라는 명칭으로 분화되고, 2013년 ‘에어’라는 이름으로 재탄생한 아이패드는 올해 ‘프로’라는 새 명함을 달게 됐다. 아이폰과 마찬가지로 아이패드 라인업도 3종으로 늘었다. 아이폰만 커지는 줄 알았는데 아이패드도 더 커질 수 있었나보다. 처음 만난 ‘아이패드 프로’의 느낌은 ‘이렇게 커도 되나’ 이다. 백마디 말보다 한 번의 경험이 중요하다고 했던가. 역시 실물은 사진과 다르다. 일단 스케일에 압도된다. 크다보니 하단에 붙어있는 홈버튼이 초라해보인다. 아이폰과 기존 아이패드에서 위풍당당했던 터치ID 홈버튼의 모습이 아니다. 고목나무 매미가 딱이다. 화면 크기는 12.9인치다. 신형 맥북보다도 크다. 전작인 아이패드 에어2보다 약 78% 면적이 향상됐다. 해상도는 2732x2048이다. 애플은 픽셀의 정밀도를 높이기 위해 지난해부터 광배향 공정을 도입했다. 픽셀수가 무려 560만개다. 좀 더 효율적으로 빽빽하게 채워진 셈이다.

화면이 크고 선명해졌다고 해서 좋은 점만 있는 것은 아니다. 통상적으로 성능이 오르면 전력효율은 내려간다. 아이패드 프로를 감당할 수 있는 전력 설계가 필요하다. 특히 가장 많은 전력을 요구하는 디스플레이는 꼭 넘어야할 과제다. 애플은 대안을 제시했다. 우선 패널이 바뀌었다. 옥사이드 TFT다. 비정질실리콘 대비 전자이동도가 빨라 전력효율을 높일 수 있다. 두께 또한 약 30% 정도 얇게 만들 수 있다. 6.9mm의 얇은 두께 구현에 이바지했다. 애플은 전체 라인업을 ‘레티나’로 교체하면서 ‘타이밍 컨트롤러’를 직접 설계하기 시작했다. GPU와 디스플레이를 연결하는 핵심이다. 각각의 픽셀이 어떻게 구동돼야 하는지를 일러준다. 전작 대비 픽셀수가 2배 많아진 아이패드 프로를 위해 재조정됐다. 전력을 아끼기 위해 정지 화면을 좀 더 효율적으로 표시해준다. 보통 디스플레이는 1초에 60정도를 깜박인다. 사용자는 깜박이는 상황을 감지하기 어렵지만 디스플레이는 잘게 쪼개진 순간마다 프레임을 다시 그린다. 학창시절 교과서 모퉁이를 이용해 움직이는 그림을 그렸다면 이해하기 쉽다. 다만 정지된 화면에서는 굳이 다시 또 그 장면을 그릴 필요가 없다. 아이패드 프로는 정지된 화면으로 판단되면 60번의 깜박임을 30번으로 내린다. 그만큼 전력을 아낄 수 있다. 게임도 더 커진 화면을 이용하면 보다 박진감 넘치게 진행할 수 있다. 개인적으로 아이패드 프로에서 즐겼을 때 가장 큰 차이를 보이는 장르가 ‘리듬액션’이다. 고사양 모바일 게임, 가령 ‘히트’나 ‘퓨처파이트’, ‘레이븐’ 등을 구동시켰을 때는 시원시원하고 부드럽게 전환되는 화면에 빠진다. ‘끊김없이’ 잘 돌아간다. 리듬액션게임인 ‘디모’를 켰을 때는 또 다르다. 눈만 즐거운게 아니라 귀도 즐겁다. 아이패드 프로를 쥐고 있으면 사운드로 인한 진동 쾌감이 전달된다. ‘터치’마저 색다르다.

아이패드 프로는 전작과 달리 총 4개의 스피커가 숨어있다. 4개의 스피커 모두 우퍼 역할을 해준다. 스피커 하우징을 케이스 내부에 직접 깎아 만들었다. 전작 대비 61% 더 큰 볼륨 공간을 확보해 최대 3배 더 강한 출력을 내준다. 다만, 아이패드 프로를 쥐려면 두 손을 사용해야 한다. 즉, 스피커 2개는 막힌다. ‘뒤집기’가 필요하다. 우선적으로 각종 센서를 활용해 가로 또는 세로모드를 인식한다. 예를 들면 가로로 하단을 잡으면 상단에 위치한 2개 스피커에서 중고음역대를 구현한다. 세로로 돌려 다시 하단을 잡으면 마찬가지로 상단 좌우측 스피커가 중고음역대를 쏜다. 평소에도 방향을 인식한다. 기기를 어떻게 들고 있어도 생생하고 균형잡힌 소리를 들을 수 있다.

뒤집기 #2 성능

애플은 아이패드용 모바일AP를 따로 설계하고 있다. 아이폰6S 시리즈에 적용된 A9 기반으로 그래픽 성능을 올린 ‘A9X’가 장착됐다. 그래픽에 보다 많은 공을 들이는 이유는 역시 아이패드가 엔터테인먼트적인 경향이 강해서다. ‘X’ 시리즈가 처음 나온 제품도 3세대 ‘뉴 아이패드’다. 애플이 처음으로 레티나 디스플레이를 탑재한 모델이다. 애플은 A9X에 대한 자부심이 대단하다. 내부적으로 지난 12개월동안 출시한 다양한 노트북 중 A9X가 장착된 아이패드 프로는 상위 20%에 포함된다. 그래픽 성능은 상위 10%내 랭크됐다. 인텔의 코어 제품과 견줄 수 있는 수준까지 올라왔다. A9X는 전작에 탑재된 A8X 대비 CPU 성능은 약 1.8배, GPU는 2배 가량 향상됐다. 메모리도 확 늘렸다. 4GB다. 1GB에 머물렀던 기존 모델들을 떠올리면 확실한 변화다. 그렇다면 실제로 만족할만한 속도를 보여줄지가 궁금하다. 수치가 아닌 체감이 중요하다. 개인적인 체감 기준은 사용자가 아예 신경조차 쓰지 않는 수준의 속도가 구현돼야 한다고 생각한다. 기기를 쓰다보면 빠를 때는 별다른 인상없이 계속 쓴다. 굳이 속도에 신경쓰지 않는다. AP 성능이 최고조로 필요한 작업을 해도 말이다. 다만, 조금이라도 느리면 ‘왜 이렇게 느리지’라며 타박한다.

예를 들어, 아이패드 프로는 4K 영상 3개를 동시 편집해도 끄덕없는 수준이다. 아이무비에서 아이폰6S로 촬영한 4K 영상을 이리저리 편집해도 지연되지 않는다. 올라간 성능과 넓은 화면을 이용할 수 있는 멀티태스킹 기능이 추가됐다. 오른쪽 화면 밖에서 안으로 밀면 또 다른 앱을 화면에 불러올 수 있다. 위쪽에서 화면 안으로 밀면 멀티태스킹을 지원하는 다양한 앱을 확인할 수 있다. 자유롭게 불러와 2개 앱 동시 실행이 가능하다.

활용도는 높다. 몇 개의 미는 동작을 활용해 멀티태스킹을 구동시킬 수도, 앱을 교체할 수도 있다. 화면 크기 조절도 가능하다. 단, 지원 애플리케이션이 아직까지는 부족하다. 애플이 API를 공개한 상태라 좀 더 기다림이 필요하다.

뒤집기 #3 생산성

아이패드 프로에 가장 많이 쏟아지는 질문은 ‘과연 PC를 대체할 수 있는가’다. 짧지만 직접 써본 입장에서 아직까지는 아니다. 하지만 시각을 좀 더 다르게 가져갈 필요가 있다. 아이패드 프로는 PC와 태생부터 다르다. 이를테면 모바일 진영의 태블릿으로 태어난 기기다. PC와의 정확한 비교는 애초부터 성립되지 않는다. 기존 사용자는 전통적인 PC 경험에 익숙하다. PC 경험을 살려 태블릿까지 끌어온 곳이 마이크로소프트다. MS의 기기를 사용하다보면 PC를 쓰는 것과 다르지 않다. 생김새만 다르다. 낯익은 경험 그대로 사용할 수 있어 거부감이 없다. 생산성은 당연하다. 애초에 태블릿 모양을 한 PC다. 애플은 반대다. 태블릿을 모바일 생태계에서 풀어내려했다. MS와 동일한 방식이라면 맥OS X가 적용됐어야 했다. 하지만 iOS를 선택했다. 태블릿이 설 자리는 기존 PC 생태계가 아니라는 판단에서다. 그렇다고 아이폰에서 화면만 키운 정도로 만족할 수는 없다. 즉, 태블릿이 태블릿으로 일어서려면 고유의 경험이 중요하다. PC와 스마트폰과는 다른 경험 말이다. 그렇기 때문에 PC와 비교는 근본적으로 어렵다. 다만, PC를 이용할 수 있는 상황을 태블릿이 대체할 수는 있다. 멀리 내다본다면 태블릿이 PC보다는 미래지향적인 기기다. 독립적으로 서려면 그에 따른 특장점도 키워야 한다. PC의 그늘에서 벗어나기 위해 판을 뒤집어야 한다.

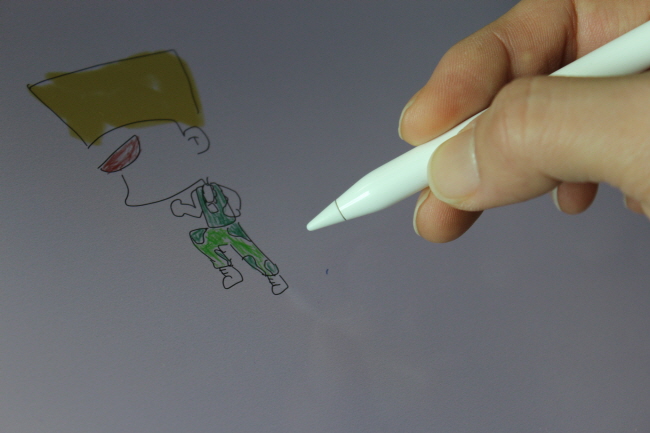

애플이 내놓은 답 중 하나가 ‘애플펜슬’이다. 애플은 대화면 아이패드에 이르러서야 스타일러스펜을 꺼내 들었다. 큰 화면을 제대로 활용하기 위함이다. 연결은 간단하다. 애플펜슬의 상단을 열면 라이트닝 커넥터가 숨어있음을 확인할 수 있다. 아이패드 프로 포트에 꼽으면 블루투스 연결까지 한 번에 진행된다. 이후부터는 펜을 쓰듯 쓰면 끝이다. 반응속도는 깜짝놀랄 수준이다. 지연이 거의 없다. 선을 긋다보면 종이에 대고 쓰는 것처럼 착착 달라붙는다. 화면에 닿는 펜촉의 감촉도 탁월하다. 필압도 인식한다. 힘을 주고 누르거나 가볍게 필기할 때를 반영해준다. 기울기도 가능하다. 간혹 연필을 30도 각도로 내려 칠하는데, 애플펜슬도 가능하다. 애플은 지연속도를 최소화하기 위해 인식속도를 초당 240회로 늘렸다. 전작 아이패드 에어2의 인식속도보다 2배 더 빨라졌다. 이전 모델들은 초당 60회였다. 최대 4배 이상 향상된 속도다. 아이패드 프로와의 궁합은 최고다. 반대로 아이패드 프로 이외에 기기에서는 사용할 수 없다. 프로의 필기감을 줄 수도 없고 제반사항도 갖춰져 있지 않다. 애플펜슬에도 두 개의 센서가 동작하도록 설계했다. 필압과 기울기 등을 인식해 아이패드 프로에 반영해준다. 15초 충전에 30분 정도를 사용할 수 있다. 작업 중간에 한 번씩 꽂아두면 쭉쭉 사용 가능하다. 혹시나 커넥터가 부러질 것을 염두에 두고 살짝 휘게 디자인했다. 뚜껑도 자석식으로 설계했다.

다만, 수납공간이 없다는 점이 안타깝다. 액세서리만 별도 보관하는 게 생각보다 귀찮다. 따로 꺼내야 한다는 점도 쓰다보면 불편하다. 모바일 기기는 접근성이 높아야 한다. 서드파티에서 수납이 가능한 케이스가 제작될 것으로 예상된다.

스마트 키보드 커버도 애플의 새로운 대안이다. 기본적인 스마트 커버에 키보드를 추가시킨 형태다. 최대한 얇게 만들면서도 기존 키보드 경험을 살리기 위해 노력한 흔적이 엿보인다. 지인들에게 보여주면 스마트 커버에서 튀어나오는 키보드에 대부분 깜짝 놀란다. 키보드의 얇은 두께를 실현하기 위해 애플은 돔스위치 위에 천을 씌워서 누르는 형태로 제작했다. 키보드를 만져보면 패브릭 소재임을 확인할 수 있다. 상하좌우로 쫙쫙 늘려 감쌌다. 스마트 키보드 사용을 위해 아이패드 프로 옆구리에는 없던 커넥터가 생겼다. 여타 키보드들이 무선으로 연결되는데 스마트 키보드는 이 커넥터를 통해 유선 연결된다. 빠른 반응 속도를 보임과 동시에 충전이 필요없다. 게다가 서드파티들이 커넥터를 어떻게 사용할 지도 관건이다.

물론 키감은 낯선 편이라 익숙해질 때까지 시간이 필요하다. 돔스위치만 있기에 가위식 또는 나비식 매커니즘이 주는 반동이 없다. 패브릭의 복원력에 기대야 한다. 사실 개인적으로 걸리는 곳은 한영 변환이다. 일일이 눌러 바꿔야 한다. 단축키 사용이 어렵다는 점도 아쉽다. 타이핑 키감을 높이기 위해 여타 인쇄물이 올라올 수 없어, 한글 표시가 없다는 것도 안타깝다.

지난해 팀 쿡 애플 CEO는 아이패드 부진에 대해 ‘과속방지턱’에 걸렸을 뿐이라 답했다. 태블릿 시장 하락세와 아이패드 판매량 감소가 일시적인 현상이라는 설명이다. 하지만 ‘아이패드 프로’를 써보면 ‘과속방지턱’이 판매량을 말한다기보다 아이패드 자체 혁신에 대한 한계점을 지목한 게 아닐까 싶다. 태블릿이 모바일 또는 PC만을 따르다보니 혁신이 없어지고, 그러다보니 필요없는 부수적인 IT기기로 전락했다. 태블릿만의 무기가 필요한 시기다. PC가 가진 낯익은 경험을 낯선 태블릿이 뒤집어야 한다. 당연히 초반에는 어렵다. 아이패드 프로가 나온 이 시점에도 과속방지턱을 넘는 중이고 딱지는 아직 상대방 딱지에 이르지 못했다. 갈 길은 먼 상황이다. 그렇다하더라도 넘지 않을 수 없고 넘기지 않을 수 없다. 현재 상황에서는 새로움을 위한 도전이 중요하다. 한 발은 내딛었다.

김문기 기자 (moon@nextdaily.co.kr)