3년 만에 재개된 한국전력의 원격검침인프라(AMI) 구축사업 입찰을 앞두고 일부 필수부품 업체가 거래처 줄 세우기로 논란을 빚고 있다.

특정 업체 이외에는 공급 견적서를 내주지 않거나 시세보다 높은 가격을 제시했다. 다수 업체가 AMI 입찰 참여에 제동이 걸릴 전망이다.

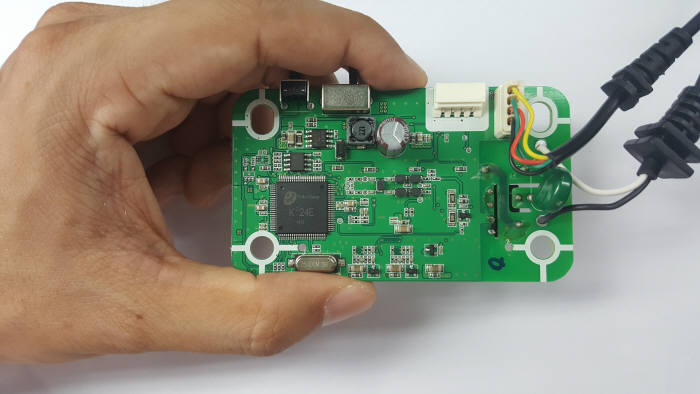

20일 AMI업계에 따르면 한국형 전력선통신(PLC)칩 생산업체 A·B·C 3사는 이번 한전 입찰에서 칩 가격을 일방으로 인상하거나 칩 공급을 특정 업체로 제한했다. 이들 3사는 한전 규격을 충족하는 PLC칩을 사실상 장악하고 있어 이들의 가격과 공급 정책이 시장 기준인 셈이다.

이번 한전 AMI 입찰에서 데이터집합처리장치(DCU)와 모뎀 발주 물량은 각각 4만4000개, 95만5000개다. 여기에 필수로 들어가는 PLC칩은 약 180만개에 이른다. 이 물량을 칩 3사가 특정 업체에만 주거나 가격을 올려 제안한 것이다.

이들 3사는 3개 사업자를 뽑는 DCU 부문에서 이미 3개 사업자와 칩 공급 계약을 맺거나 협력 논의를 진행하고 있다.

5개 사업자를 선정하는 모뎀 부문에는 아예 이들 3사가 직접 입찰에 뛰어들기로 했다. 한전이 제시한 모뎀 낙찰 희망가가 제품 가격에 근접해 있어 이들 칩 업체 외엔 뛰어들어 봐야 낙찰이 불가능한 상황이 만들어졌다.

이에 3년 동안 한전 입찰만 기다려 온 다수 업체는 칩을 확보하지 못해 입찰 참여가 어려운 상황이다.

AMI업계 한 관계자는 “발주처가 한전인데 PLC칩 업체가 사실상 입찰을 주도하는 형국이 만들어졌다”고 꼬집었다. 다른 관계자도 “특정 업체와 공급가격을 내정해 놓고 다른 기업에는 가격을 올리거나 견적서조차 주지 않는 건 불공정 행위”라고 볼멘 소리를 냈다.

이 같은 논란에 당사자인 칩 업체들은 정상의 시장 전략일 뿐 문제될 게 없다는 입장이다.

한 칩 업체 대표는 “칩 개발에 수십억원을 들였지만 3년 동안 사업이 없어 회사 경영난에 적지 않은 타격을 받았다”면서 “칩 회사별로 각자 시장 전략일 뿐 규정을 어긴 일은 없다”고 말했다.

박태준 전기차/배터리 전문기자 gaius@etnews.com