![[이슈분석]멈춰선 G밸리, 변해야 산다](https://img.etnews.com/photonews/1610/858247_20161003164709_461_0002.jpg)

![[이슈분석]멈춰선 G밸리, 변해야 산다](https://img.etnews.com/photonews/1610/858247_20161003164709_461_0003.jpg)

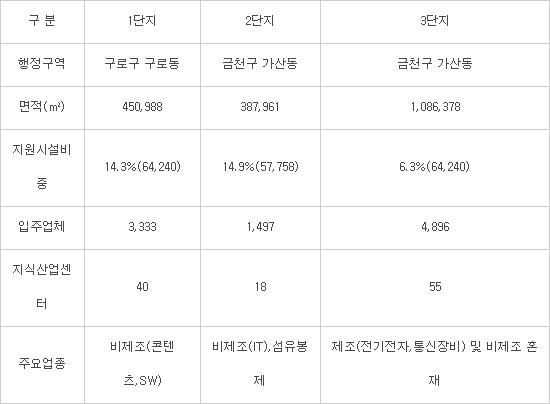

서울디지털산업단지(G밸리)는 우리나라 최초의 국가산업단지로 출발했다. 구로구 구로동과 금천구 가산동 일대 192만2261㎡ 부지에 들어섰다. 구로동 일대 1단지 준공을 시작으로 국내 산업단지 시대를 열었다. 총 3개 단지다. 1단지는 구로구, 2·3단지는 금천구 관할이다.

G밸리는 `구로공단`으로 더 익숙하다. 국가산업 발전의 기틀이 된 산업 역군을 탄생시킨 곳이기도 하다. 이른바 `공돌이`와 `공순이`의 땀과 흔적이 묻어 있다.

G밸리는 1980년대 중반까지 국가 수출의 10% 이상을 차지하면서 국내 산업단지 역할을 대표했다. 2000년 9월 키콕스벤처센터 건립과 함께 명칭을 서울디지털산업단지로 변경했다. G밸리란 이름도 이때부터 쓰기 시작했다. 구로동과 가산동 명칭에 모두 영문 `G`가 들어간다는 이유에서다.

G밸리는 이를 기점으로 섬유, 봉제 등 경공업 중심 산업 구조에서 벗어나 경쟁력을 갖추기 시작했다. 국가산업단지 입주 때와 같은 취등록세 면제, 재산세 감면 등 세제 혜택을 받을 수 있어 강남 테헤란밸리 등지에서 벤처 기업이 대거 이전하기도 했다.

2005년 말 입주 기업 5000개를 돌파한 이후 불과 5년 만에 1만개를 넘어서면서 5년 넘게 고속성장 시기를 보냈다.

![[이슈분석]멈춰선 G밸리, 변해야 산다](https://img.etnews.com/photonews/1610/858247_20161003164709_461_0001.jpg)

◇G밸리, 성장 고점 찍었나?

G밸리의 성장세는 2014년부터 주춤했다. 한국산업단지공단 자료에 따르면 2013년 입주 기업 수는 1만1911개로 최고점을 찍었다. 하지만 이듬해부터 대폭 줄기 시작했다.

2014년 1월부터 임대 사업자를 제외하면서 수치에 변화가 생겼다. 입주 기업 수 산정 방식이 변경됐기 때문이다. 생산에 기여하지 못한다는 이유로 2000개 가까운 임대 사업자가 제외됐다. 수치 조정을 한 이후에도 입주 기업 증가세는 누그러들었다. 지난 6월 현재 9815개다. 최근 2년 사이에 고작 25개 기업이 추가 입주했다.

임대 사업자 증가는 생산성 저하로 나타났다. 산단공에 따르면 G밸리 내 생산액이 최근 2년 동안 4000억원 이상 감소했다. 수출액도 지난해 24억1000만달러로 2010년 이후 최저치를 기록했다.

이른바 `아파트형 공장`으로 불리는 지식산업센터 건설 경기 붐도 한풀 꺾였다. 2010년 이후 G밸리에 들어선 지식산업센터는 10개에 불과하다. 2단지는 같은 기간에 추가 건설이 없었다. 딱히 지을 만한 곳이 없어서다.

실제 G밸리 내 기존의 일반형 공장기업은 460개로 전체에서 4.8%에 불과하지만 부지 면적은 32%에 이른다. 부지 면적이 가장 넓은 3단지는 서울디지털산업단지라 부르기도 민망할 정도다. 기업 수는 313개로 3.26%에 불과하지만 공장 부지가 46만9467.8㎡로 43.21%를 차지한다. 지식산업센터와 공장 부지를 더하면 80%가 넘는다. 지원시설과 공공시설 용지를 제외하면 더 이상 들어설 곳이 없는 셈이다.

매매 가격도 예전과 달리 올랐다. 인근 부동산에 따르면 평당 매매가가 800만원이다. 분양가도 비슷해졌다. 판교테크노밸리 수준에 근접했다. 유지비는 저렴하지만 구입 부담이 커졌다. 최근 이자율이 하락하자 구입 문의가 늘었다고 현지 부동산 관계자는 전했다.

◇G밸리, 달라진 건 건물뿐

G밸리는 1990년대 후반 구로산업단지 첨단화 계획에 따라 모양새를 바꿔 왔다. 하지만 건물만 바뀌고 주변 환경은 별반 차이가 없다. 불과 2~3년 전만 해도 공단 시절 규제가 그대로 남아 있어 사람들이 다니는 보도조차 제대로 없었다.

차도도 불편하기는 매한가지다. 하루 16만명이 일하는 G밸리를 취재하다 보면 가장 큰 불만이 도로 정체다. 출퇴근길은 물론 한낮에도 여지없이 막힌다. 대부분 도로가 편도 2차로인 탓이다. G밸리 상징 가운데 하나인 수출의 다리도 마찬가지다. 건물만 새로 짓고 도로는 넓히지 못했다. 유동인구를 고려하지 않았다.

특히 수출의 다리는 심각하다. 이 다리는 G밸리 2단지와 3단지를 잇는다. 경부선 철로가 동서를 갈라놓고 있어 철로 위로 다리를 놓았다. 하루도 거르지 않고 출퇴근 시간에는 극심한 정체에 시달린다. 500m 남짓인 다리를 건너는 데 1시간 가까이 걸릴 때도 있다. 출퇴근 시간대에는 시간당 2000대가 넘는 차량이 몰린다. 수출의 다리가 `수출을 가로막는 다리`라는 오명이 붙은 이유다.

출퇴근 시간이 아니라 하더라도 별반 다르지 않다. 수출의 다리 인근에 대형 의류 할인매장이 밀집해 있기 때문이다. 하루 종일 정체가 풀리지 않는 날도 부지기수다.

한 중소기업 대표는 “하루 수만명이 왕복 한 시간 넘게 다리에 서 있다”면서 “교통 혼잡으로 생기는 피해만 따져도 국가 차원으로 큰 손실”이라고 지적했다.

지원 시설도 부족하다.

건축 면적 대비 지원 시설 비중이 1단지는 14.3%, 2단지는 14.9%다. 가장 많은 기업이 입주한 3단지는 6.3%에 불과하다. 광주첨단과학단지(24.5%), 오송생명과학단지(21.8%), 시화MTV(21.6%)에 비해서도 큰 차이가 난다. 산업단지 내 지식산업센터 지원 시설 기준 20%와 비교해도 모자란다. 산업단지 밖 지식산업센터 30%와 비교하면 턱없이 부족한 상황이다.

◇G밸리, 여전한 공단 이미지

G밸리가 첨단지식산업센터로 발돋움하는데 작용하는 걸림돌의 하나가 여전한 공단 이미지라는 지적도 있다. 전철역 이름까지 구로디지털단지, 가산디지털단지로 바꿨지만 아직도 구로공단으로 부르는 사람이 많다.

소프트웨어(SW) 업체에 다니는 윤모 씨는 “어디서 근무하느냐는 물음에 서울디지털산업단지나 G밸리라고 하면 대부분 모른다”면서 “아예 구로공단이라고 할 때가 많다”고 토로했다.

G밸리에는 예전 모습을 간직한 공장이 곳곳에 눈에 띈다. G밸리 진입로인 서부간선도로를 달리다 보면 여럿 볼 수 있다.

특히 길 하나를 사이에 둔 가리봉동과 대림동은 예전 그대로다. 공돌이, 공순이가 지내던 쪽방은 중국 동포들이 차지했다. 생산 시설을 이전하면서 한국인 노동자가 빠져나간 곳에 이들이 터를 잡았다. 빈 방 하나 찾기 힘들 정도로 빼곡하게 들어찼다. 집이 멀어도 지낼 곳이 마땅치 않다. 길 건너 직장을 향해 새벽 출근길을 나서던 모습은 더 이상 볼 수 없다.

인근 판교테크노밸리나 상암DMC 등 신규 산업 집적지로 주요 기업이 이전하면서 이런 상황은 더 심해졌다. 2012년 성남시 판교로 KG이니시스와 가비아 등 20개에 이르는 주요 기업이 자리를 옮겼다. 우리기술, CJ인터넷 등 10여개사는 상암DMC로 이전했다.

사정이 이렇다 보니 직원 뽑기도 만만치 않다. 여의도나 강남, 판교 등지와 자주 비교된다. 15명 미만 소기업 비중이 92%에 달해 큰 기업을 찾는 젊은층으로부터 외면받기도 한다고 한 중소업체 대표는 전했다.

인력도 2014년 16만2656명으로 최대 인원을 기록하고, 지난해 다시 15만9298명으로 감소했다.

10년 전부터 G밸리에 둥지를 튼 한 중소기업 대표는 “G밸리가 예전에 비해 많이 달라지긴 했지만 수십년째 이어져 오는 문제가 해결되지 않고 있다”면서 “근본 대책 마련과 시행이 필요하다”고 말했다.

<G밸리 내 단지별 비교>

<서울디지털밸리 내 부지 사용 현황>

<G밸리 연도별 현황>

유창선 성장기업부(구로/성수/인천) 기자 yuda@etnews.com