금융혁신을 꿈꿨던 개인간(P2P)금융 스타트업이 금융당국 규제에 막혀 좌절하고 있다.

고금리 카드론을 저금리로 바꿔주는 P2P업체 `써티컷`은 회사 문을 열고 1년 넘게 노력했지만, 끝내 서비스 출시가 무산됐다. 게다가 최근 정부가 발표한 가이드라인을 두고 갈팡질팡하면서 업계는 혼란만 가중되고 있다.

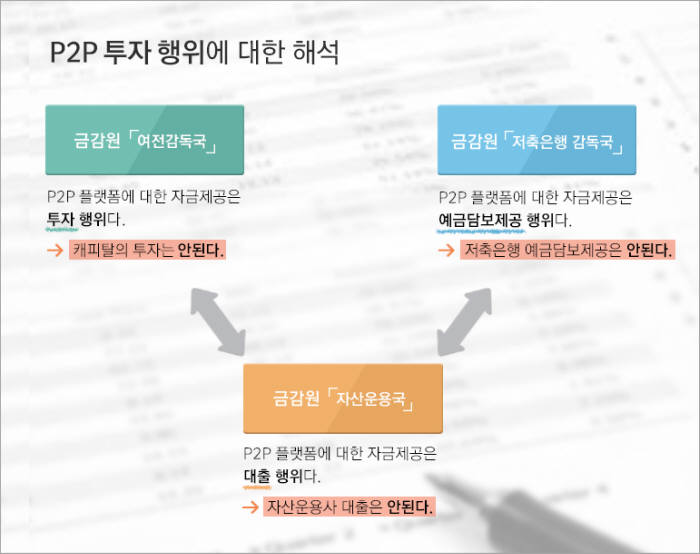

28일 금융권에 따르면 금융위원회는 써티컷에 기관투자자인 자산운용사가 펀드를 구성해 참여하는 투자 방식을 허가할 수 없다고 지난 22일 통보했다.

써티컷은 30% 육박하는 카드빚 이자를 깎아주는 대환대출 전문 P2P 업체다. 신용카드 대환 대출자를 모집하면 저축은행 등 기관 투자자들이 자금을 모아주는 식이다.

이 상품은 지난달 금융감독원 은행감독국으로부터 상품 약관 승인을 받으면서 50억원 규모 1호 펀드 출시를 준비중이었지만, 금융위원회에서 제동을 걸었다.

금융위 자산운용과 관계자는 “사모펀드가 기업대출만 취급하도록 하는 가이드라인을 위반해 상품 출시를 불허했다”고 설명했다.

상품 출시를 두고 금융당국이 엇갈린 판단을 내려 불협화음을 냈다는 지적에 대해선 “금감원은 은행법에 따라 상품약관을 심사하면서 투자자로 참여하는 금융회사가 관련 법령과 규정 등을 위배하지 않는 것을 전제로 약관을 승인한 것일 뿐”이라고 답했다.

서준섭 써티컷 대표는 “금융위 가이드라인에 따라 개인 및 법인 P2P 직접투자가 가능해진 상황에서 펀드 간접투자가 불가하다는 것이 납득되지 않는다”면서 “이미 미국 P2P 상품에 투자하는 펀드가 국내에서 수천억원 이상 판매되는데 국내 P2P 상품에 투자하는 펀드는 안 된다는 것 또한 이해할 수 없다”고 말했다. 이어 “국내 카드사 눈치를 보는 것은 아닌지 의구심까지 든다”고 밝혔다.

게다가 최근 정부가 발표한 P2P 가이드라인을 두고 갈팡질팡하면서 업계 혼란도 가중되고 있다.

금융당국은 개인 투자자 투자 한도를 연간 1000만원으로 제한하고, P2P 대출업체가 자본금으로 먼저 대출자에게 돈을 빌려준 뒤 투자자를 모집해 자금을 회수하는 이른바 선(先)대출을 금지하는 내용의 `P2P 대출 가이드라인`을 내놓았다.

이를 두고 소비자 보호에 방점을 둔 금융당국과 과도한 규제로 초기단계인 P2P산업의 싹을 자를 수 있다는 업계 우려가 공존한다.

이승행 한국P2P금융협회장은 “금융위가 지난달 가이드라인을 발표한 뒤 행정지도 예고도 아직 진행하지 않고 있다”며 “서비스 개선에 매진할 업체들이 정부 눈치만 보는 상황”이라고 지적했다.

P2P업계 관계자는 “중금리 대출을 활성화하는 P2P금융을 막으면 결국 피해는 소비자에게 돌아간다”며 “과도한 규제는 신산업 성장 동력을 꺾고 고금리를 받는 일부 금융권만 이익을 챙겨준다”고 지적했다.

김지혜 금융산업/금융IT 기자 jihye@etnews.com