![[신년기획]<교육 이니셔티브 2020>4차산업혁명시대 교육변화는 시작됐다](https://img.etnews.com/photonews/1701/903760_20170105101042_413_0001.jpg)

4차 산업혁명 시대, 교육 변화는 시작됐다.

창의성과 도전을 장려하는 교육으로 전면 개편해야 한다. 한층 발전된 정보통신기술(ICT)을 교육에 적극적으로 활용해야 한다. 교육 목적도 직업교육과 평생교육으로 구체화해 지역·산업계와 폭넓게 협력해야 한다.

차세대 교육 이니셔티브 2020은 교육부가 주도가 아니라 학생과 학부모, 교육학자, 국회 등이 참여하는 초당파적 교육개혁위원회에서 주도하는 것이 바람직하다. 인문사회계열 주도가 아니라 이공계 입장도 동등하게 반영, 장기적으로 대한민국 인재 양성 측면에서 접근해야 한다. 특히 이공계 인재양성 방안과 함께 장기적으로 미래 변화에 발맞춘 소프트웨어(SW)교육, 기업가정신교육 등 새로운 교과목 반영에 대비해야 한다.

◇4차 산업혁명 시대, 새로운 진로와 교육의 요구

인류는 1·2차 산업혁명으로 화석 연료를 동력원으로 사용하면서 대량생산과 기계화가 가능해졌다. 이때 만들어진 것이 현재 대중교육 모델이다. 대량생산 체제에 맞춘 획일적 교육, 인재의 창의성이 아니라 최소한 기능과 학습능력을 갖춘 인재양성이 그 틀이다

우리는 이미 디지털혁명, 정보화혁명으로 불리는 3차 산업혁명을 거쳐 `초연결사회`를 의미하는 4차산업혁명 시대에 살고 있다. 4차 산업혁명에서 인재는 인문사회계열의 학문뿐만 아니라 이공계의 기술적 배경을 갖춰야 한다. 창의적이고 통섭적인 학문을 배우고 이를 실생활에 적용할 수 있는 인재가 필요하다.

세계경제포럼보고서에 따르면 2025년을 4차 산업혁명으로 일어난 변화가 폭발적으로 확산되는 `티핑포인트` 시점으로 내다봤다. 빅데이터, 인공지능, 웨어러블기기, 블록체인, 사물인터넷(IoT), 3D프린팅 등의 기술이 일상생활에 폭넓게 쓰이는 미래 사회다. 인재상은 물론이고 교육형태도 달라져야 한다. 미래 직업을 희망하는 학생 선호도도 이미 변화했다.

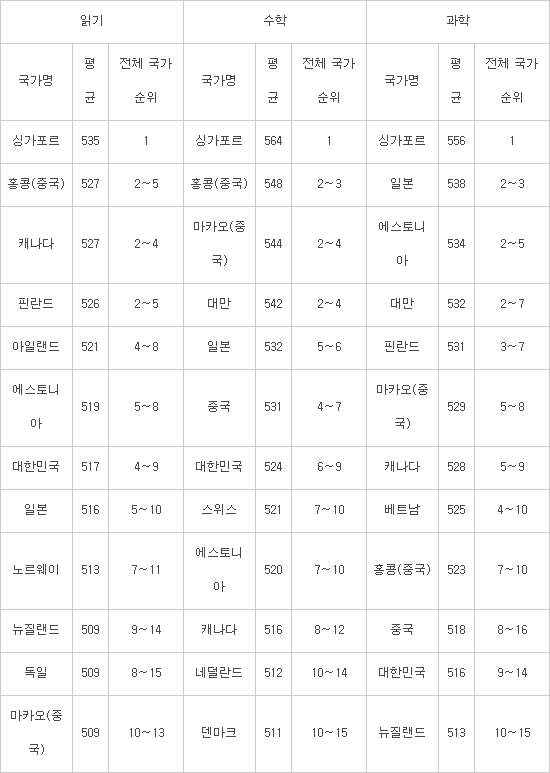

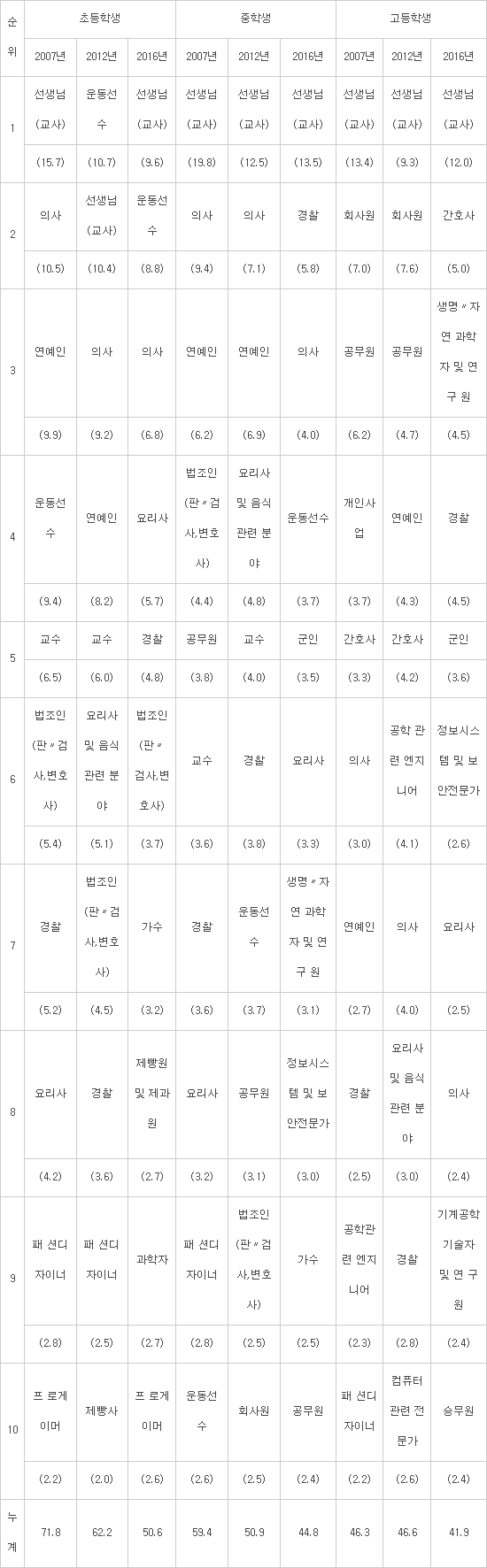

교육부와 한국직업능력개발원이 조사한 자료에 따르면 올해 들어 4차 산업혁명 영향으로 생명·자연과학자 및 연구원, 정보시스템 및 보안전문가 등 이공계 직업에 중·고교 학생 선호도가 높아진 것으로 확인됐다.

의사, 판·검사, 변호사 등을 희망직업으로 선택한 학생의 비율은 지난 10년 동안 점차 줄고 이공계 관련 직업은 늘어나는 것으로 나타났다.

◇디지털 교육 본격화, 소프트웨어(SW)교육 및 기업가정신 교육

교육체계 변화와 함께 교육내용 개편도 절실하다. 우리 교육계는 이미 소프트웨어(SW) 개발, 활용능력이 미래사회 핵심역량으로 주목받으면서 이를 정규교육과정에도 반영했다.

교육부와 미래창조과학부는 2015 개정 교육과정에 따라 SW교육 필수화를 추진하고 있다. 초등학교는 2019년부터 17시간, 중학교는 2018년부터 단계적으로 34시간 SW교육을 의무화한다.

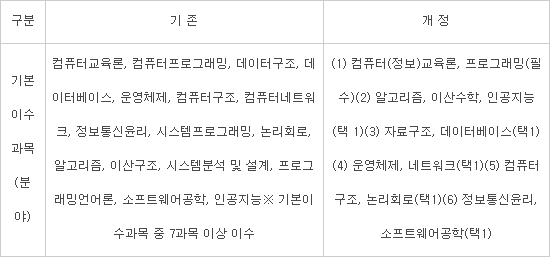

학교 중심 SW교육을 위한 교원 양성에도 나섰다. 2018년까지 초등교사 전체 30%에 해당하는 6만명과 중등 정보컴퓨터 교사 전체를 대상으로 연수를 실시한다. 디지털교과서도 2018년부터 초·중등학교에 전면 보급된다.

SW교육과 함께 기업가정신교육도 2018년부터 의무화된다. 기업가정신 또는 창업가정신은 우리 주변에 있는 문제 또는 어려움 등을 도전과 창조적 사고를 통해 새로운 기회를 발견하고 이를 해결하고자 노력하는 자세나 태도를 말한다.

해외에서는 기업가정신 교육이 다양한 진로 개척과 창업 활동과도 직결된다고 보고 초등학교부터 대학교까지 체계적 교육이 이뤄지고 있다. 우리나라는 지난해부터 중고등학교 사회과 과정에 도입하기 위한 준비를 시작했다.

한편으로는 당초 초등학교까지 아우르는 기업가정신 조기교육 방침에서 교육부가 후퇴했다는 비판도 받고 있다. 새로운 직업과 진로를 고민하는 학생에게 초등학교부터 창의성, 사회성, 도전정신을 기를 수 있는 기업가정신교육을 준비해야한다는 목소리가 높다.

◇낮아진 수학·과학 성취도, 후퇴한 교육 개혁

교육현장과 전문가들은 우리 교육이 획일화된 암기, 주입식 강의형태를 벗어나지 못했다고 지적했다. 그 결과 4차 산업혁명에 기반이 되는 수학, 과학 성취도도 오히려 3년 전보다 하락한 것으로 나타났다.

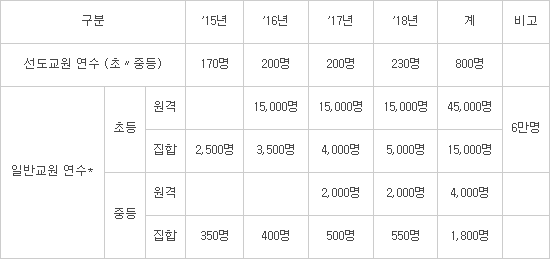

이는 3년마다 학생들의 학업성취도를 판단하는 국제 학업성취도 평가(PISA·Programme for International Student Assessment)에서 확인됐다. 한국은 35개 OECD 국가 중에서는 상위권을 차지했으나 75개국으로 평가국가를 확대했을 때 수학은 중국에, 과학은 베트남에 학업성취도 순위가 낮았다. 학생이 과학에 흥미나 즐거움도 OECD 평균보다 낮은 것으로 확인됐다.

교육 현장에서는 우리 디지털 교육은 10년 전 정부에서 추진했던 교육정보화 사업에서 변화가 없고 각국 정부가 에듀테크 등 새로운 기술변화를 반영해 교육에 투자하는 것과 대조된다고 지적했다. 시급히 이뤄져야 할 대학 구조개혁은 오히려 제자리걸음 수준이라고 평가했다.

조장옥 한국경제학회장(서강대학교 경제학부 교수)도 “노동, 교육개혁은 우리나라가 지속적 성장을 하기 위해서는 반드시 이뤄져야 한다”며 “획일적 교육시스템은 반드시 개선해야 하며, 경직된 교육부가 전혀 바뀌지 않는 것이 문제”라고 지적했다.

이주호 KDI국제정책대학원 교수(전 교육과학기술부 장관)는 “4차 산업혁명 시대에 교육부의 대학구조개혁과 같은 톱다운 방식의 모델은 도움이 안된다”며 “변화해야 할 대학들이 교육부 지시를 따르느라 변화를 못하고 있다”고 강조했다. 교육부 주도의 교육개혁 모델이 오히려 개혁을 지연시킨다면서 초당파적 교육개혁위원회를 설치를 주장했다.

※ 중〃장기 교원 연수 추진 계획

* 원격 연수와 집합 연수를 연계하여 연수 기회 확대 및 효과성 제고

※PISA 2015, 대한민국 결과

* OECD 평균 : 읽기(496 → 493점), 수학(494 → 490점), 과학(501 → 493점)

*한국 읽기 : PISA 2012(1~2위, 536점) → PISA 2015(3~8위, 517점)

수학 : PISA 2012( 1위, 554점) → PISA 2015(1~4위, 524점)

과학 : PISA 2012(2~4위, 538점) → PISA 2015(5~8위, 516점)

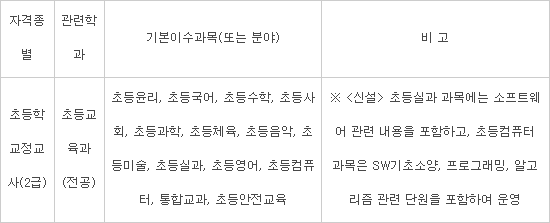

<교육부 고시 `유치원 및 초등·중등·특수학교 등 교사자격 취득을 위한 세부기준` 개정으로 초등 기본이수과목에 소프트웨어 교육 내용 포함 명시>

<중등 `정보·컴퓨터` 기본이수과목(분야) 개정으로 이수 과목의 체계적 분류 및 분야별 이수 기준 제시로 SW역량 강화>

<중〃장기 교원 연수 추진 계획>

<PISA 2015, 대한민국 결과>

<PISA 2015 전체 참여국의 영역별 국제 비교 결과>

<학생의 희망직업 상위 10개(2007, 2012, 2016) 단위%>

김명희 기업/정책 전문기자 noprint@etnews.com