품목 대체, 원가 상승 등으로 수익성이나 성장성 한계에 다다른 이른바 `한계기업`은 빨리 퇴출시킬수록 국가 경제에 도움이 된다는 분석이 나왔다.

한계기업 비중이 1%포인트(p)만 높아져도 우리나라의 총 요소 생산성이 0.23%나 감소하는 것으로 분석됐다. 불경기가 심화되고 불확실성이 높아질수록 구조조정 촉진 정책과 함께 사업재편이 선제적으로 이뤄져야 한다는 지적이다.

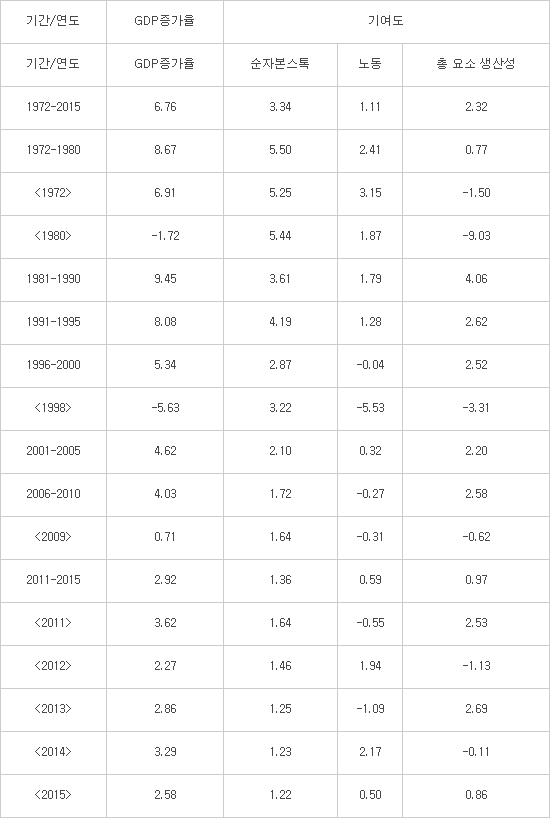

산업연구원이 8일 내놓은 `(우리나라) 한계기업 비중 확대와 생산성 둔화 보고서`에 따르면 지난 2011년부터 2015년까지 우리나라 산업 평균 총 요소 생산성 증가율은 0.97%에 그쳤다. 이는 바로 전 분석구간인 2006년부터 2010년까지 평균 총 요소 생산성 증가율 2.58%의 절반에도 못 미치는 수준이다.

그만큼 한계 업종이 많아지고 관련기업의 수익성과 구조조정 등이 빈번하다보니 전체 생산성 증가율이 절반 이하로 떨어진 것이다. 앞으로 2016년부터 2020년까지 구간에 더 떨어진다면 사실상 사업이나 공장을 돌릴 필요가 없을 정도로 생산성이 떨어진다는 이야기가 된다.

총 요소 생산성은 노동증가에 따른 생산증가, 자본증가에 따른 생산증가를 제외한 생산량 증가분을 말한다. 정해진 노동, 자본, 원자재 등 `눈에 보이는` 생산요소 외에 기술개발·경영혁신 같은 `눈에 안 보이는` 부문의 생산효율성 지표를 나타낸다. 경제 전체 혁신·효율성을 가늠할 지표로 꼽힌다.

최근 우리나라 총 요소 생산성 증가율 둔화는 정부가 구조조정 대상으로 지목한 취약업종 생산성 하락이 크게 작용했다. 2011년부터 2015년 사이 화학제품(석유화학), 1차 금속제품(철강), 기타운송장비(조선)의 총 요소 생산성 증가율은 각각 -8.8%, -3.6%, -15.3%를 기록했다.

특히 이들 산업 위기가 본격화한 2015년 총 요소 생산성 증가율이 0.86%로 크게 둔화된 것이 이런 결과를 보여준다.

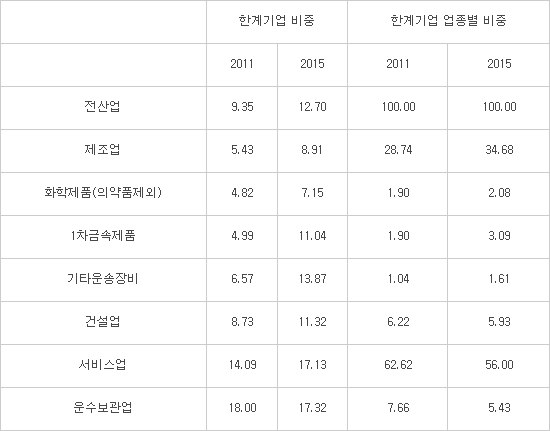

산업연구원은 우리나라가 생산성 위기 국면에 이미 진입했다고 진단했다. 생산성 위기가 한계기업 비중 확대와 맞물려 있다는 분석이다. 산업연구원에 따르면 우리나라 한계기업 비중은 2011년 9.4%에서 2015년 12.7%로 늘어났다.

한계기업 비중 증가는 대내외 경제여건에 상응하는 기업 구조조정이 부진한 결과로 풀이된다. 산업연구원은 한계기업 비중 확대는 총 요소 생산성에 부정 영향을 끼친 셈이다.

이에 따라 최근 정치 불안정 등으로 한계기업 구조조정이 완화·중단되는 상황이 발생하지 않아야 한다는 지적이다.

산업연구원 관계자는 “한계기업 구조조정을 더 이상 지연해서는 안 되고 구조조정 시 산업 특성을 반영해야 한다”면서 “구조조정이 산업경쟁력 강화의 계기가 될 수 있도록 정부·민간 부문의 긴밀한 협력과 노력이 절실하다”고 강조했다.

<우리나라의 GDP 증가율 분해 요인 (단위: %) 자료 산업연구원>

<주요 업종별 한계기업 비중 (단위: %) 자료 산업연구원>

변상근기자 sgbyun@etnews.com