정부가 올해 `기가인터넷 서비스 기반구축` 사업을 종료하지만, 전국 아파트 다섯 가구 중 한 가구는 기가인터넷 사각지대에 놓인 것으로 파악됐다.

주로 소외지역 아파트로, 계층·지역간 정보격차 심화 해소를 위해 추가 사업과 예산 확보가 필요하다는 주장이다.

미래부는 올해 85개 시 대상 `기가인터넷 서비스 기반구축` 사업을 마무리한다. 하지만, 사업 완료 이후에도 기가인터넷 기반이 없는 임대·노후아파트가 상당수에 이르는 것으로 파악됐다.

국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt)과 통신사(인터넷 가입자) 자료에 따르면, 지난해 8월 기준 기가인터넷 기반 구축이 안 된 아파트는 167만 가구다. 전체 아파트 가구(약 874만 가구) 약 20%(19.1%) 수준이다.

한국토지주택공사(LH) 임대아파트가 22만 가구, 나머지는 일반 노후 아파트다. 임대·노후아파트는 중소도시(시·군·구)뿐만 아니라 85개 시에 산재했다. 노후화가 심해 물리적으로 선로를 개설하기 어려운 지역도 있다. 하지만 예상 수익성이 낮아 통신사가 관로 설치를 꺼리는 경우도 적지 않다.

기가인터넷 사업에 참여하는 기관 관계자는 “같은 임대아파트 단지 내에서도 일반 임대 아파트냐 또는 영구 임대 아파트냐에 따라서 기가인터넷 기반 구축 여부가 갈리는 경우도 있다”며 “통신사는 예상 수익에 따라 인프라 설치를 결정하는 데 소득 수준이 낮을 것으로 예상되는 곳에는 인프라를 설치하지 않는다”고 말했다.

임대·노후아파트에 대한 기가인터넷 투자 기피는 지역간 통신격차 심화를 야기한다. 지난해 국정감사에서 박홍근 의원(더불어민주당)과 신용현(국민의당) 의원도 이를 지적했다. 조사 대상을 농어촌, 단독주택, 연립주택으로 확대하면 기가인터넷 기반 미구축률은 높아질 전망이다. 사업자 참여 유도를 위해 정부가 나서야 하는 이유다.

미래부는 지난해 임대아파트 1500가구에 기가인터넷 구축 시범사업을 추진했다. 올해는 3000~5000가구가 대상이다. 하지만 167만 아파트, 일반 주택까지 확대를 위해선 `2차 기가인터넷 서비스 기반구축` 계획이 필요하다는 게 중론이다.

정부가 초연결망 사업계획에서 밝힌 `2020년 기가인터넷 커버리지 95%` 목표 달성을 위한 필수 과제다.

정부는 매년 초 다음해 예산 신청을 위한 수요조사와 정책기획 수립을 시작한다. 특히, 5년 이상 중장기 사업을 위한 중기재정계획은 31일까지 기획재정부에 제출해야 한다. 소외지역을 위한 기가인터넷 사업 계획은 반영되지 않은 것으로 확인됐다.

미래부는 “내년 이후 기가인터넷 기반 구축 후속사업은 아직 예정된 게 없다”며 “하지만 정보격차 해소를 위한 방안을 지속 검토해 나갈 것”이라고 밝혔다.

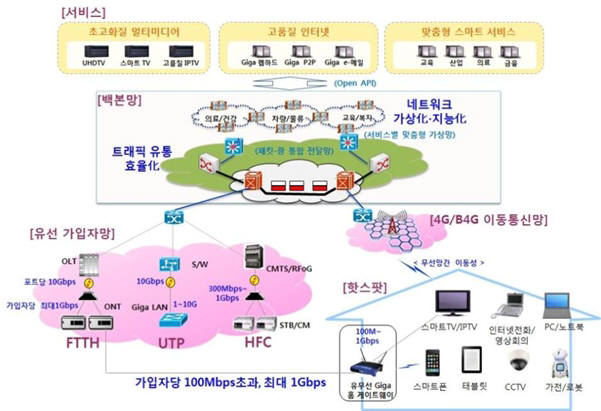

앞서 미래부는 2013년 국정과제로 기가인터넷 서비스 기반구축 사업을 시작했다. 2017년까지 85개 시에 기가인터넷 기반을 설치, 커버리지 90%를 확보하는 게 목표다. 기반구축은 특정 지역에서 가입자 요청 시 2~3일 내 서비스를 제공할 수 있도록 기가인터넷 관로 등을 완비하는 사업이다.

<전국 아파트 가구 및 기가인터넷 미구축 가구(2016년 8월 기준) 자료:국토부 공동주택관리정보시스템(K-apt), 통신사(인터넷 가입자) 자료 취합>

안호천 통신방송 전문기자 hcan@etnews.com