정부가 일자리를 많이 만드는 연구개발(R&D) 사업에 예산을 집중 배정하고, 일자리 창출 실적이 높은 기업에 세제 혜택 등을 부여한다. 국정운영 시스템을 일자리 중심으로 전면 재설계한다. 정부 정책 중심을 성장률·효율성에서 일자리와 사람으로 전환해 '일자리-분배-성장' 선순환 구조를 만든다.

대통령직속 일자리위원회는 8일 정부서울청사에서 제2차 회의를 열고 '일자리 중심 국정운영 체계 구축방안' 등을 상정·의결했다.

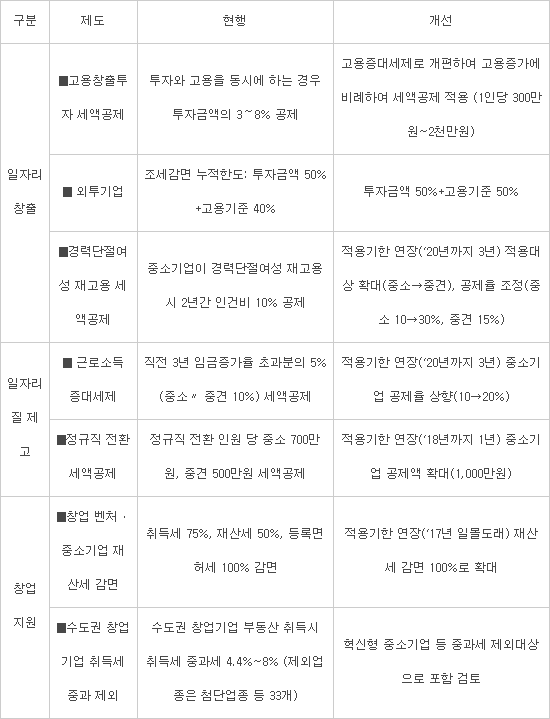

일자리 중심 국정운영 체계 구축방안은 정부 정책과 제도를 일자리 중심으로 전면 재설계하는 것이 주요 내용이다. 일자리 정책 추진을 위한 정부조직·법제·통계 등 인프라를 강화하고, 재정·세제·금융 등 지원제도를 고용친화적으로 개편한다. 각종 평가제도를 일자리 중심으로 정비한다.

정부는 고용영향 평가를 예산편성 중요기준으로 활용한다. 내년부터 고용영향평가 결과 예산 10억원 당 고용효과가 높은 사업에 예산을 우선 편성한다.

법령을 제·개정하는 경우에도 일자리에 미치는 영향을 점검한다. 일자리에 부정적인 영향이 큰 법령은 전문가 심층분석을 통해 법령 보완을 권고한다.

예산사업은 모든 일자리 사업과 연간 100억원 이상 R&D, 사회간접자본(SOC), 조달사업으로 고용영향 평가 대상을 확대한다.

재정지원 일자리사업 조정기능 강화와 효율화도 추진한다. 매년 전체 일자리사업 고용효과와 사업성과를 고려해 '재정지원 일자리사업 효율화방안'을 마련, 유사·중복사업 통·폐합, 성과에 따른 예산 차등 등 효율화를 추진한다. 개별 일자리사업은 고용효과(10억원당 고용창출)와 사업성과를 종합적으로 고려한 등급을 부여하고 이에 따라 예산을 편성한다.

정부·지자체·공공기관 평가에 '일자리 지표'를 핵심지표로 추가해 각 기관이 일자리 중심 정책을 펼칠 수 있도록 독려한다. 국무조정실 정부업무평가 지표에 20점 배점의 일자리 창출 항목을 추가한다. 지자체 합동평가와 공공기관 평가에도 일자리 창출을 별도 평가 항목으로 신설한다.

좋은 일자리를 만드는 기업은 예산·세제·금융·공공조달 등 각종 지원혜택을 받는다. 전년대비 일정비율 이상 일자리 창출 기업을 정기 세무조사에서 제외하고, 납세담보 면제(최대 1억원) 요건을 완화한다. 창업기업, 일자리를 많이 창출하는 기업에게 관세조사 유예 또는 연기, 관세 납기연장·분할납부, 월별납부, 체납처분 유예, 담보제공 면제 등 관세 관련 세정지원 5대 패키지를 제공한다.

지방이전기업, 외국인투자, 유턴기업 등 유사 인센티브 제도를 단일 제도로 통합하고 '고용효과 중심'으로 개편한다. 수출입은행, 무역보험공사 등 무역금융·보증에 일자리 우수기업 전용 금융상품을 신규 도입한다. 고용창출 우수기업에 근로감독 면제, 출입국심사 우대 등 행정 편의를 제공하고, '고용탑' 포상을 신설한다.

'신중년 인생3모작 기반구축 계획'은 신중년이 주로 활동하는 경로별 실태점검과 성공적인 인생3모작을 지원하기 위한 기반구축 내용을 담았다. 재취업 가능성 제고를 위해 취업성공패키지, 실업급여 등 신중년 고용서비스 사각지대를 해소한다. 창업의 질 향상을 위해 특화·비생계형 창업과 세대융합형 창업이 확대될 수 있도록 지원한다.

유형·분야별 특성을 반영한 교육 등 귀농·귀어·귀촌 지원을 내실화하고 지역 주민과 상생지원을 강화한다. 사회공헌활동을 점진적 은퇴경로로 활용하도록 자원봉사 기회를 확대하고 사회적경제와 연계한 퇴직 전문인력 일자리 확충도 추진한다.

이용섭 일자리위원회 부위원장은 “예산·세제·금융·공공조달 등 정부 지원이 좋은 일자리를 많이 창출하는 분야와 기업에 집중되도록 개편할 것”이라고 말했다. 이어 “일자리 창출에 나쁜 영향을 미치는 규제는 과감하게 혁파하고, 일자리를 많이 창출하는 기업과 사람이 정부로부터 우대받고 국민으로부터 존경 받는 문화를 만들겠다”고 덧붙였다.

< 주요 세제지원제도 재설계안 >

[자료:일자리위원회]

함봉균 산업정책부(세종) 기자 hbkone@etnews.com