유튜브 트래픽은 최고, 망 비용은 글쎄](https://img.etnews.com/news/article/2017/08/29/article_29090000872071.jpg)

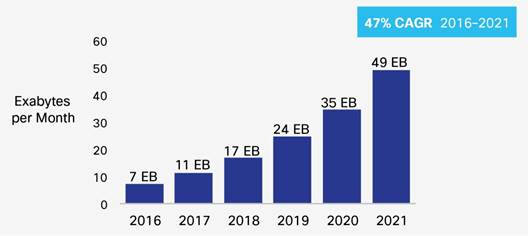

네트워크 기업 시스코 분석에 따르면 세계 모바일 데이터 트래픽은 오는 2021년까지 2016년 대비 5배 증가할 것이라는 전망이 나왔다. 이 가운데 모바일 동영상 트래픽은 전체 모바일 트래픽의 78%를 차지할 것으로 예측됐다.

모바일 사용자의 동영상 소비가 폭증할 것으로 예상되면서 누가 플랫폼을 쥐느냐가 글로벌 시장 화두로 떠올랐다. 그러나 이 같은 경쟁에서 국내 사업자는 구글 유튜브에 역차별을 받고 있다는 주장이 잇따르고 있다. '기울어진 운동장'에서 경기하면 당연히 상위 선수가 유리할 수밖에 없다.

유튜브는 세계 최대 글로벌 동영상 플랫폼이다. 우리나라에서도 유튜브는 국내 대표 포털이나 MCN 사업자를 제치고 시장 1위다. 전체 모바일 트래픽의 약 30%를 유튜브가 차지한다는 게 업계의 추산이다.

국내 모바일 데이터 트래픽에서 차지하는 동영상 비중이 60%대에 이른 것을 고려하면 국내 데이터 트래픽의 약 30%를 차지하는 셈이다. 가입자 수억명과 다양한 콘텐츠를 보유했다는 점이 유튜브의 성공 비결로 꼽힌다. 그러나 국내 전문가들은 여기에 하나를 더 추가한다. 바로 한국 규제와 통신 정책을 유효적절하게 이용했다는 점이다. 다른 국내 기업 동영상보다 높은 화질의 동영상을 끊어짐 없이 구현하면서도 다소 적은 비용을 들여 유통하는 데 따른 불만이다.

◇유튜브 두 배 화질 전송에도 망 사용료는 찔끔

유튜브 동영상은 화질에서 압도한다. 최대 4K급인 2160 프로그레시브(p) 해상도를 지원한다. 기존 풀HD의 4배에 이르는 영상 기술이다. 국내에서 네이버, 카카오, 아프리카TV, 판도라TV 등이 제공하는 해상도는 최대 1080p다. 최소 두 배에 이른다.

그러나 유튜브와 국내 기업 간 차이는 기술력만이 아니라는 게 업계의 주장이다.

업계 관계자는 “유튜브처럼 높은 화질을 소비자에게 전달하려면 그만큼 많은 트래픽 비용을 감수해야 한다”면서 “이는 유튜브가 통신사와 맺은 계약으로 데이터비용을 적게 들일 수 있기 때문”이라고 설명했다.

국내 사업자와 달리 구글은 망 사용료 부담이 낮아 초고화질 동영상 서비스를 저렴하게 이용하는 반면에 국내 업체는 망 사용료 부담 탓에 낮은 수준의 화질에 머무른다는 얘기다. 네이버, 카카오, 아프리카TV, 판도라TV 등 국내 대표 동영상 플랫폼 사업자는 망 이용 대가로 수십억~수백억원을 통신사에 지불하는 것과 대조된다.

업계 관계자들은 유튜브가 국내에서 적은 비용으로 사업을 하게 된 요인으로 통신 3사에 설치된 캐시 서버를 지목했다. 캐시 서버는 특정 서버에 임시 저장해 뒀다가 이용자가 찾으면 전송하는 서버다.

시기는 2011년으로 거슬러 올라간다. 당시 동일본 대지진 여파로 한·일 간 해저케이블이 손상됐다. 이 케이블을 타고 들어오던 유튜브 속도가 느려졌다. 이용자 항의가 빗발치자 국내 통신사는 유튜브가 비용 부담을 최소화하면서 각사 IDC에 '캐시 서버'를 두기로 합의했다. 국내 통신 3사는 유튜브 캐시 서버 도입 뒤 국제 통신망 사용료 정산 부담을 줄이는 윈윈이라고 평가했다. 이때 통신사들은 유튜브에 캐시 서버 사용료를 거의 물리지 않았다. 이후 유튜브는 망 비용 부담 없이 고화질 동영상을 서비스했고, 이는 가입자 증가로 이어졌다. 반면에 트래픽 용량에 비례해 요금을 내는 국내 기업은 트래픽 경쟁에서 뒤질 수밖에 없었다. 물론 구글안드로이드 생태계가 보유한 경쟁력은 유튜브가 승승장구하는 토대였다.

콘텐츠업계 다른 관계자는 “국내 동영상 업체는 구글과 동등한 방식으로 통신사 네트워크 안에 자체 캐시 서버를 설치하는 안을 제안했지만 통신사들이 제안을 거부했다”고 밝혔다.

구글과 캐시 서버 설치 계약을 맺은 이유가 해외 트래픽 비용을 절감하자는 차원인데 굳이 트래픽이 국내에 한정된 국내 사업자에게 캐시 서버를 두게 할 이유가 없었기 때문이다. 구글과 페이스북이 국내 트래픽은 독식하면서도 망 이용 대가는 국내 기업에만 물린다는 콘텐츠 사업자의 반발이 나오는 것도 이 때문이다.

최성진 인터넷기업협회 사무총장은 “모바일 트래픽에서 60% 이상을 유튜브가 차지하는 것으로 안다”면서 “사용량이 많은 유튜브는 망 이용 대가를 제대로 지불하지 않으면서 국내 사업자에게만 망 이용 대가를 수백억원씩 물리는 것은 형평성에 어긋난다”고 지적했다. 최 사무총장은 “'기울어진 운동장'에서 경기하는 국내 콘텐츠 사업자로서는 공정한 경쟁을 요구하지 않을 수 없다”고 강조했다.

◇'상호접속기준 고시'에 콘텐츠 사업자 부담 더 커져

국내 콘텐츠 사업자들은 지난해 시행된 고시에 대해서도 쓴소리를 했다.

지난해 1월 미래창조과학부(현 과학기술정보통신부)는 '전기통신설비의 상호접속기준'을 발효시켰다. 고시는 기간통신 사업자인 망 사업자들끼리 접속하는 경우 접속을 원하는 사업자는 접속 제공을 의무화하고, 상호 정산을 어떻게 할 것인지 등을 다뤘다. 문제는 사업자에게 물리는 망 사용 비용이 2~3배 올랐다는 것이다.

콘텐츠 기업은 기존 시장가 대비 접속 요율 상한선이 크게 오르면서 대형 사업자는 물론 스타트업 등 영세 콘텐츠 사업자에게 부담이 커졌다고 지적했다. 특히 스타트업이나 중소업체 망 사용 비용이 큰 폭으로 늘었다고 하소연했다.

최 사무총장은 “통신사들이 구글, 페이스북, 네이버, 카카오 등 대형 업체와는 장기 계약을 맺어 계약 기간이 남거나 규모를 이유로 접속 요율 조정을 서두르지 않지만 스타트업이나 영세 콘텐츠 사업자에게는 고시를 빌미로 기존 가격 대비 2~3배에 이르는 망 대가를 요구하는 것으로 안다”고 말했다. 국내 스타트업은 물론 콘텐츠 산업 생태계 전반에 악영향을 미칠 것이라는 주장이다.

최 사무총장은 “이미 종량제 방식으로 트래픽 양에 비례해서 망 이용 대가를 내는 콘텐츠 사업자에게 사실상 모든 트래픽 비용을 부담케 하는 구조는 바뀌어야 한다”면서 “국내외 사업자 간 역차별 문제도 서둘러 해소해야 한다”고 주장했다.

통신사는 망 이용 대가 논란과 관련, 조심스럽게 입장을 피력했다.

통신사 한 관계자는 “개별 기업 간 비밀 유지 조항이 포함된 계약이어서 망 이용 대가를 공개할 수 없다”면서도 “재계약 시점에선 (해외 업체와도) 어느 정도 조정이 이뤄질 것”이라고 말했다.

이경민 성장기업부(판교)기자 kmlee@etnews.com