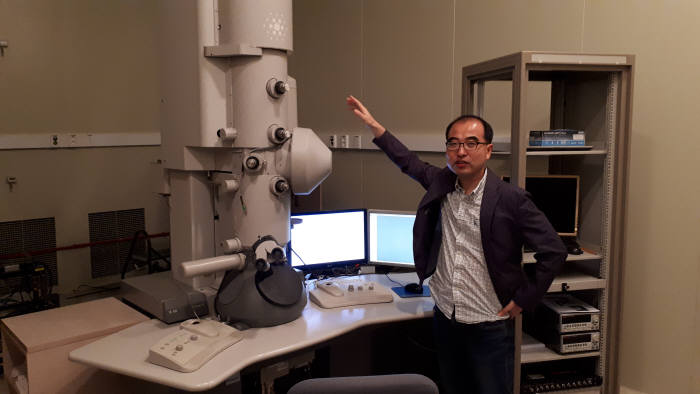

한국표준과학연구원 첨단측정동 지하 복도 맨 끝에 위치한 투과전자현미경 실험실.

공간 중앙에 위치한 책상위로 흰색 원통형 장치가 보인다. 바로 투과전자현미경이다.

투과전자현미경은 보통 현미경과 달랐다. 높이는 사람 키 만하고, 한 번에 안을 수 없을 만큼 크다. 얼핏 로켓처럼 보이기도 하고, 거대한 특수용기처럼도 보인다.

그 뒤로 여러 가지 추가 장치들이 눈에 들어왔다. 본체만큼 커다란 전력 공급장치, 진공장치, 냉각장치 등 본체와 선으로 연결돼 있었다.

본체 하단에 보통 현미경처럼 눈을 대고 볼 수 있는 렌즈가 위치해 있어 현미경임을 겨우 알아차릴 수 있을 정도다.

“생각보다 크고 복잡하죠? 아주 미세한 물체도 볼 수 있도록 해 소형화에는 한계가 있습니다.” 김영헌 박사가 현미경 구조와 시각화 원리를 알려준다.

투과전자현미경은 시료로 가속시킨 전자빔을 쏴 빔 강도차를 시각화한다. 육안으로는 절대 볼 수 없는 나노미터(㎚) 크기 물체도 볼 수 있다.

김 박사는 이곳에서 투과전자현미경으로 다양한 나노물질을 측정하는 표준을 만들고 있다. 이 연구실의 업무는 '적막한' 환경에서 이뤄진다. 아주 미세한 외부 환경 변화에도 시료가 큰 영향을 받기 때문이다.

김 박사는 “투과전자현미경 연구실이 외부 요인을 원천 차단할 수 있는 곳”이라고 설명했다. 열려있던 문을 닫자 방 밖에서 들려오던 미세한 소리가 뚝 끊기듯이 사라졌다. 전자기파도 문을 통과하지 못했다.

“투과전자현미경과 ㎚크기 시료는 사람이 느낄 수 없는 아주 작은 환경 변화에도 영향을 받습니다. 그래서 실험 도중에는 전등도 끄고 말 한 마디 없이 업무에 임합니다.”

그만큼 연구에 집중할 수 있지만, 연구자가 쉽게 피로를 느낀다. “워낙 미세한 영역을 다루니 온 신경이 곤두선 채 일해야 합니다. 조금만 일해도 쉽게 피로를 느낍니다.” 동행한 권지환 박사의 설명이다.

물론 연구에 따른 보람은 막대하다. 미래를 대비하는 일이고, 무엇보다 공익을 위한 일이기 때문이다. 표준이 없으면 물질이 가진 여러 가지 성질을 정량화 할 수 없다.

김 박사와 권 박사는 이미 구 형태의 실리카나노입자 크기 인증 절차를 확립했다. 앞으로는 금 나노입자를 비롯한 다양한 입자가 가진 형상, 성분, 결정성 등을 측정하는 절차를 만들 계획이다.

김 박사는 “측정 표준확립은 얼핏 중요성을 깨닫기 어려운 분야지만 산업이나 연구가 진행되기 위한 필수 조건”이라며 “계속된 연구로 세계에서 우리나라 표준 기술이 이름을 떨치도록 노력하겠다”고 말했다.

대전=김영준기자 kyj85@etnews.com