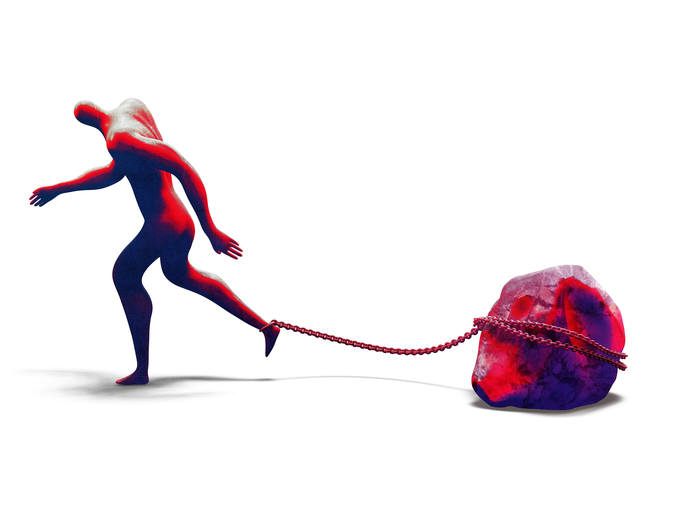

공정거래법 전면 개편 방향이 가닥을 잡으며 '대기업 옭죄기' 논란이 커졌다.

경쟁법 현대화, 규제 사각지대 해소 차원에서 긍정 평가도 있지만 지나친 경영 활동 제약으로 이어질 수 있다는 우려다. △지주회사 △공익법인 △사익편취 △금융·보험사 관련 규제 강화가 대표 논란이다. 공정거래위원회가 '대기업=재벌' 인식에서 탈피해야 한다는 목소리까지 나온다.

29일 공정위에 따르면 민·관 합동 '공정거래법 전면개편 특별위원회'(이하 특위)는 공정거래법 개편 방안 최종보고서를 확정, 공정위에 전달했다. 공정위는 보고서 상당 부분을 수용해서 공정거래법 개정안을 확정, 다음 달 입법예고한다.

특위가 제출한 개편안은 규제 사각지대 해소, 경쟁법 현대화, 절차 투명성 확보 등에서 호평을 받았다. 그러나 과제 상당수가 대기업 규제 강화에 초점을 맞춰 경영 활동을 지나치게 저해할 수 있다는 우려가 나왔다.

특위는 지주회사의 계열사에 대한 현행 의무지분율(상장 20%, 비상장 40% 이상) 상향을 권고했다. 지주회사가 총수 일가 지배력 확대 수단으로 악용될 수 있다는 우려다. 이 경우 지주회사의 계열사 지분 추가 매입이 불가피하다.

업계 관계자는 “공정위는 그동안 '투명한 지배 구조'를 이유로 지주회사 체제 전환을 독려해 왔지만 지금은 반대로 부작용을 부각시키고 있다”면서 “대기업 부담이 커졌다”고 말했다.

특위는 금융·보험사 의결권 제한 강화도 제안했다. 현재 대기업 금융·보험사는 자사가 보유한 계열사 지분에 대해 특수관계인 합산 15%까지 의결권을 행사한다. 특위는 금융·보험사만의 단독 의결권 행사를 5%로 제한하는 내용을 추가했다. 또 대기업 소속 공인법인에 대해서도 금융·보험사 수준 의결권 제한 규정을 신규 도입하도록 권고했다.

총수 일가 사익 편취 규제 적용 대상이 확대된다.

지금은 총수 일가 지분율이 상장사는 30%, 비상장사는 20% 이상인 계열사가 규제 대상이다. 특위는 상장사·비상장사 모두 20%로 일원화하고, 이들이 50% 초과 보유한 자회사도 사익 편취 규제 대상에 포함하도록 했다.

공정거래법 전면 개편이 '대기업 규제 강화' 중심으로 추진되면서 공정위가 '대기업=재벌' 인식에서 벗어나야 한다는 지적이 나왔다. 대기업을 과거 부정 의미의 재벌로 규정하고 규제·처벌을 강화하기보다 법 테두리 안에서 자유롭게 경영할 수 있도록 지원해야 한다는 주장이다. 최근 개최된 공정거래법 관련 토론회에서도 대기업 옭죄기 우려가 여럿 제기됐다.

대한상의 주최 토론회에서 주진열 부산대 교수는 “공정거래법은 경제력 집중 억제를 이유로 재벌·대기업 집단을 규제한다”면서 “세계에서 찾아보기 어려운 현상”이라고 말했다.

김종석 자유한국당 의원은 다른 토론회에서 “정부의 편향된 시각에서 벗어나 중립을 지키고 균형 잡힌 전문가 의견이 반영된 올바른 공정거래법으로 거듭나야 한다”고 지적했다.

특위는 이런 주장과 정반대 의견도 있는 등 다양한 시각이 있다고 설명했다. 이번 대안에 포함한 △심의 단계에서 현장 조사 금지 △현장 조사 시 조사 공문 교부 △변호인 조력 받을 권리 명문화 등 기업이 환영할 과제도 여럿 포함됐다고 밝혔다.

특위 공동위원장을 맡은 유진수 숙명여대 교수는 “(특위 대안이) 기업 규제안이라고 볼 수도 있지만 일각에선 너무 부족해서 개편 의미가 없다는 주장도 있다. 다양한 스펙트럼이 있는 것”이라면서 “특위로선 가능한 기업 이익을 침해하지 않는 안을 준비했다”고 말했다.

유선일 경제정책 기자 ysi@etnews.com