정부와 관련 기관이 부실학회 참석 연구자를 정밀 조사한다. 반복, 고의성을 확인하고 연구윤리, 직무규정을 준수했는지 검증한다. 공공연하게 반복된 연구계 부실학회 참석 관행을 뿌리 뽑겠다는 목표다. 녹록하지 않은 측면도 있다. 부실학회는 날로 수법이 교묘해 지고, 규모도 늘어나고 있다. '가짜' '부실'을 명확히 구분하는 규정도 없다. 제 2, 3의 '와셋' '오믹스'가 나와도 걸러내지 못한다. 순수 연구 차원의 특정 학회 참석을 원천 봉쇄할 방법도 없다. 연구계의 끊임 없는 모니터링과 자기 검열이 이뤄지지 않으면 부실학회 문제는 만성화될 수밖에 없다.

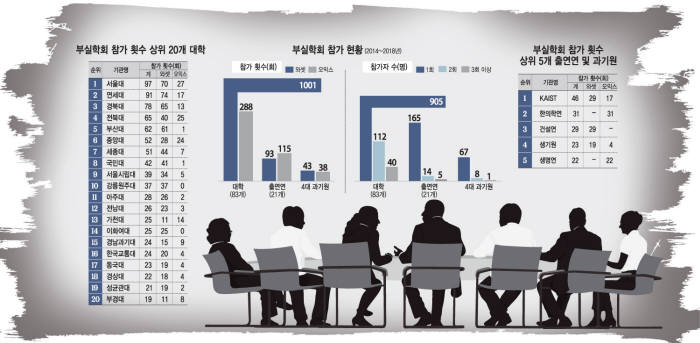

12일 과학기술정보통신부와 교육부가 발표한 와셋, 오믹스 참석자 전수 조사 결과에 따르면 전국 4년제 대학과 출연연구기관, 4대 과학기술원의 절반 가까이가 부실학회로 지목된 와셋, 오믹스에 참석했다. 지난 5년 간 총 참석 횟수는 총 1578회에 이른다. 와셋 참석비용은 1인당 500유로, 우리 돈으로 약 70만원이다. 항공료 등을 포함하면 수십억원이 부실학회로 흘러간 것으로 추정된다. 이 가운데는 세금으로 마련한 국가 연구개발(R&D) 지원 자금도 포함됐다.

연구계 안에서는 자성의 목소리가 높다. 대다수 연구자가 부실학회임을 사실상 미리 파악할 수 있었기 때문이다. 국내외에서 와셋, 오믹스를 향한 경고의 목소리가 나왔다. 과학분야 전문 사서 제프리 빌이 작성한 가짜(fake) 저널 리스트 '빌 리스트'에는 이미 수년 전 와셋, 오믹스 이름이 올라왔다.

더 큰 문제는 제 2, 3의 와셋, 오믹스가 수두룩하다는 것이다. 부실학회와의 싸움은 중과부적이나 다름없다. 부실학회 운영방식은 교묘하다. SCI(E)급 학술지 'BMC메디슨(Medicine)'에 따르면 허위 학술지 개수는 2010년 1800여종에서 4년 새 8000여종으로 4배 이상 증가했다. 허위 논문 발행 수는 같은 기간 5만3000건에서 42만건으로 8배 이상 늘었다. ENAGO에 따르면 허위 학술단체 수는 2015년부터 2017년까지 283% 늘었다. 매년 증가추세다. 최근 와셋, 오믹스 논란으로 인해 부실학회는 운영 수법이 진화할 것으로 예상된다. 새롭게 등장하는 부실학회를 파악하고 걸러 내는 것이 어려워진다.

학회를 '가짜' '부실'로 걸러 내는 근거, 규정도 없다. 오믹스는 빌 리스트에 10억달러 규모 소송을 예고했다. 학회 구성, 활동 범위 규정이 없기 때문에 '부실'로 지목하고 참가를 막는 것이 불가능하다는 맹점을 파고들었다.

한국과학기술정보연구원(KISTI)은 최근 △온라인 논문투고시스템 없이 메일로 원고를 요청한다 △논문 철회나 교정, 오타 수정, 표절 관련 정책이 없다 △빠른 동료 심사, 빠른 출판 등을 내세워 저자를 현혹한다 등 부실학회 구분 가이드라인을 내놨다. 하지만 오믹스 등도 논문 수정을 요구하고 정식학회처럼 활동하기 때문에 구분이 어렵다.

한 대학교수는 “와셋, 오믹스에서도 20분 이상 논문을 발표하고 토론한다”면서 “오히려 유명 학회가 허술하게 할 때도 있기 때문에 특정학회를 부실, 가짜로 못 박는 것은 힘들다”고 지적했다.

연구계는 부실학회 문제를 '규제'로 해결하는 것이 사실상 불가능하다고 본다. 특정 학회를 부실로 지목하고 참가자를 제재하는 방식으로는 문제 해결이 쉽지 않다. 오히려 연구 자율성 훼손이라는 더 큰 문제에 직면한다고 우려했다.

박소정 이화여자대학교 화학과 교수는 “과도한 규제와 절차가 연구자에게 부담으로 작용해 윤리 기준마저 모호해질 수 있다”며 “연구환경이 연구자에게 연구에 집중할 수 있는 환경인지 동기를 부여할 수 있는 환경인가를 따져보고 적절한 환경을 제공해 주는 것이 연구윤리 강화에 필요한 조치”라고 강조했다.

연구계는 자정 시스템 강화에서 답을 찾았다. 정부가 연구 부정행위에 대한 현실적 판단기준과 가이드라인을 수립하고, 연구계는 연구 윤리 인식을 개선하고 비위에 대응할 수 있는 정보 교류 시스템을 조성하는 것을 대안으로 봤다.

최희윤 KISTI 원장은 “'(가칭)학술정보안전센터' 같은 정보 공유 시스템을 조성, 부실학회 정보와 가이드라인 등을 빠르게 공유하는 시스템이 필요하다”면서 “연구계가 정보를 교환하면서 연구 윤리를 제고하는 효과도 얻을 수 있다”고 설명했다.

최호 산업정책부기자 snoop@etnews.com