국내 연구진이 유기태양전지의 효율과 안정성을 향상시킬 수 있는 기술을 개발했다.

광주과학기술원(GIST·총장 문승현)은 이은지 신소재공학부 교수팀이 유기태양전지 광활성층에 전도성 고분자 나노전선을 도입해 태양광 조사 시 전지의 효율과 안정성을 동시에 확보할 수 있는 기술을 개발했다고 20일 밝혔다.

전도성 고분자 물질을 기반으로 한 유기태양전지는 기존 무기물 기반 태양전지에 비해 제작 단가가 저렴하고 가볍고 유연해 차세대 태양전지로 주목받고 있다. 하지만 실제 태양광 아래에서 사용 시 초기 효율이 급격하게 떨어져 상용화에 걸림돌이 됐다.

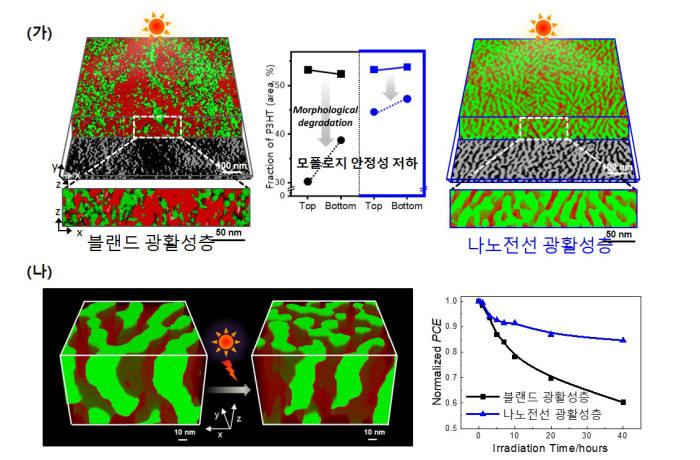

이 교수팀은 폴리헥실싸이오펜이라는 전도성 고분자의 결정을 유도해 약 10㎚ 두께인 나노전선을 만든 뒤 플러렌 유도체와 혼합해 이종 접합 구조를 갖는 광활성층 박막을 제조했다. 이를 통해 열이나 용매를 이용한 후처리 공정없이도 광전변환효율을 극대화할 수 있도록 했고 광 조사에 따른 형태 구조와 효율변화를 측정했다.

그 결과 일반적인 광활성층의 경우 40시간 동안 광조사 후 초기 효율 대비 40% 이상의 성능 저하를 보인 반면 나노전선 기반의 광활성층은 광조사 후에도 초기 효율 대비 15%의 성능저하만을 보였다.

연구팀은 이러한 유기태양전지 광활성층의 형태학적 구조와 효율 저하의 상관관계를 3차원 투과전자현미경 토모그래피 및 전산모사 분석법으로 최초로 규명했다. 그동안 광활성층의 형태 구조 변화를 직접적으로 분석할 수 있는 도구가 없어 이를 규명한 사례는 아직 없다.

이은지 교수는 “고분자 자기조립 나노기술을 유기태양전지 광활성층에 도입해 소자 안정성을 확보하고 효율저하를 야기하는 광활성층의 열화 메카니즘을 규명했다”면서 “기존 고효율 유기태양전지의 장기 안정성을 재평가하고 문제점을 개선해 상용화에 기여할 수 있기를 기대한다”고 말했다.

광주=김한식기자 hskim@etnews.com