네이버와 서울대 등 산·학이 인공지능(AI) 챗봇 '이루다' 사태 관련 산업 공동 대응이 필요하다고 한 목소리를 냈다.

네이버와 서울대 인공지능 정책 이니셔티브(SNU AI Policy Initiative, SAPI)는 17일 공동 웨비나를 열고 네이버 AI 윤리 준칙을 최초 공개했다.

이날 웨비나는 네이버 AI 윤리 준칙 발표에 맞춰 기업 현장에서 AI 윤리를 어떻게 이해하고 실천할 수 있을지 논의하는 자리로 만들어졌다.

2016년 '알파고'의 등장 이후 5년 만에 AI가 현실사회로 들어오면서 관련 사건·사고가 이어지고 있다. 이루다 사건이 대표적이다. 차별, 성희롱 발언과 함께 개인정보유출로 인한 데이터 보호 문제까지 일깨웠다.

AI 활용이나 데이터 보호에 대한 시장 신뢰가 낮아지면, 결국 산업 전반에 피해가 돌아갈 수 있다. 개별 기업은 물론이고 사회적으로 책임있는 의사결정구조 마련에 대한 필요성이 높아졌다.

송대섭 네이버 정책연구실장은 “이루다 사건이 개별 스타트업 문제였지만, AI 활용하는 산업 전반에 미치는 영향이 굉장히 컸다”면서 “AI를 개발하는 시도가 내부적으로 위축될 수 있고, AI 개발 관련해선 네이버나 스타트업이나 공동 운명체적 관계에 있다고 생각한다”고 설명했다.

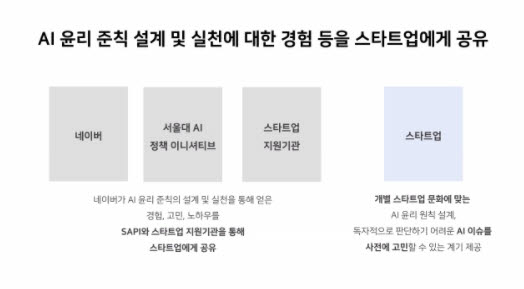

이날 참석한 전문가들은 이루다 사태가 산업계 공동의 과제라는데 입장을 같이했다. AI를 활용하지 않는 기업이 없다고 할 정도로 산업 전반에 활용이 확대됐다. 윤리적 활용에 대한 사회적 압력도 증가했다. 기업 내부적으로도 개발자뿐만 아니라 구성원 전반의 AI 윤리에 대한 공유와 검토가 요구됐다. 네이버가 서울대와 협업은 물론 사내 개발 리더, 간담회 등을 개최한 배경이다.

참석자들은 사람과 상호작용하는 AI서비스에서 오류는 필연적으로 이어진다는데 공감했다. 이에 책임있는 대응을 위한 구성원 모두의 참여가 필요하다고 주장했다.

임용 서울대 법학전문대학원 교수는 “엄중하게 생각하되 진중한 대응이 필요하다”면서 “정부는 감시만 하고 시민단체도 비판만 하고 그런 것은 바람직하지 않고, 학계도 연구하고 사회구성원 모두가 책임감 갖고 참여해야 한다”고 덧붙였다.

정부 차원의 규제 이전에 산업계 스스로 AI 윤리 준칙과 같은 가이드라인과 사례 공유로 부작용을 최소화하면서 기술 발전을 꾀할 수 있다는 점도 강조했다.

한애라 성균관대 법학전문대학원 교수는 “정부가 가이드라인과 같은 연성규제를 하면 오히려 면책 범위가 생기고, 특정 분야의 발전만 일어나는 부작용이 있을 수 있다”면서 “기업이 자율규제하면 사회적 책임을 지면서 기업 스스로 훨씬 더 넓은 범위를 커버할 수 있다”고 설명했다.

김선희 서울대 불어불문학과 교수(서울대 AI기반교육연구센터장)는 내부 전담조직 마련과 사내 교육도 필요하다고 제안했다. 김 교수는 네이버에서 AI비서 개발에 참여한 바 있다. 그는 “네이버에선 구성원 전부가 의무적으로 정보보안 교육을 받는데, AI 윤리 관련 이런 프로그램 활용도 효과가 있다”고 전했다.

앞으로 AI 활용사례가 늘어날수록 '체크리스트'와 같은 구체적 방안도 마련될 수 있다고 제시됐다. 엔지니어의 자율성과 수월성, 전문성을 인정하면서 안전성까지 갖추는 방안에 대한 방법적 논의도 시간이 지나면서 갖춰갈 것으로 예상됐다. 그 과정에서 사용자 프라이버시, 기업의 부담 등도 논의거리가 될 것으로 전망됐다.

박상철 서울대 법학전문대학원 교수는 “사고가 나면 다양한 사고 유형에 따른 보안은 체크리스트가 있고, 또 진화하고 있다”면서 “AI 활용 역시 현장 목소리를 반영하면서 체크리스트가 시간이 지날수록 완성이 되어갈 것”이라고 내다봤다.

고학수 서울대 법학전문대학원 교수는 “AI 윤리 문제는 하나의 정답이 없고 여러 개의 정답이 있고 또 시간 지나면 달라질 수 있다”면서 “긴 안목으로 계속 윤리 기준과 절차를 개선해나가는 과정, 긴 호흡이 중요하다”고 당부했다.

김명희기자 noprint@etnews.com