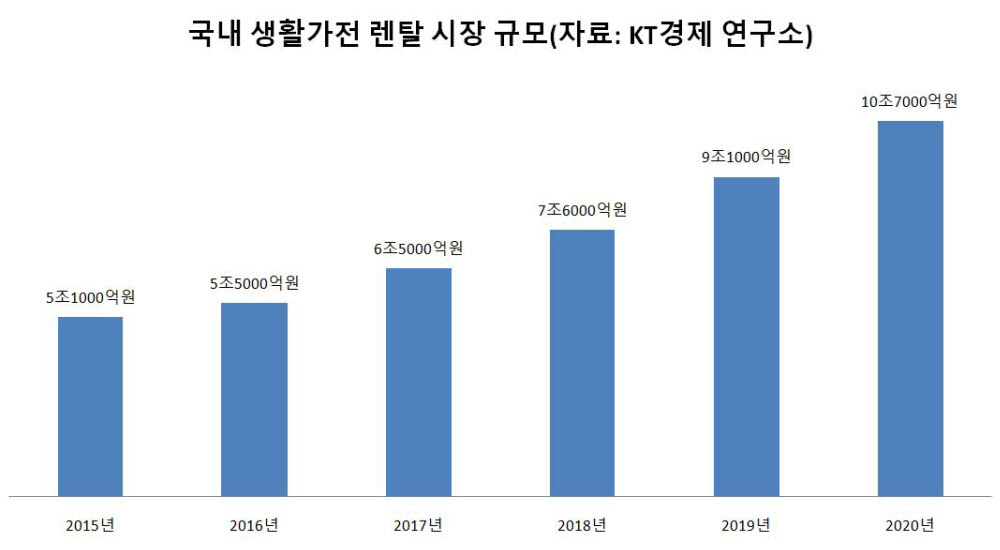

국내 가전 렌털 시장은 매년 두 자릿수 성장을 거듭하지만 기회와 위험이 상존한다. 구독경제 열풍과 빠른 신제품 출시 주기 등으로 렌털 고객은 꾸준히 증가한다. 실제 지난해 국내 생활가전 렌털 시장은 처음으로 10조원을 넘어서며 가전 산업 한 축으로 성장했다.

압도적 1위를 차지하는 코웨이를 포함해 SK매직(17.1%), LG전자(35.5%), 쿠쿠홈시스(24.8%), 현대렌탈케어(36.1%) 등 선두 추격기업 모두 지난해 가파른 매출 성장률을 기록했다.

반면에 시장이 포화상태인 것은 분명 장기적 성장을 저해한다. 렌털 업체 대부분이 매출 50~60%가 정수기, 공기청정기에 집중된다. 여기에 '빌려 쓴다'는 업종 특성상 고객 역시 기능보다는 가격에 초점을 맞추면서 기술보다 가격경쟁이 치열한 시장이 됐다. 업계는 기술 개발보다는 마케팅, 영업에 초점을 맞출 수밖에 없다.

가전 렌털 업계가 정보기술(IT) 역량 확보에 집중하는 것은 이러한 시장 구조가 큰 영향을 미쳤다. 시장이 포화된 상황에서 차별화된 제품과 서비스를 개발하기 위해서는 IT 접목이 필수기 때문이다.

여기에 코로나19 영향으로 비대면 서비스가 중요해진 것도 이유다. 가전 렌털 시장이 성장한 요인은 업체별 최대 수천명에 달하는 영업 인력이다. 이들은 지역 네트워크를 이용해 대면 영업과 방문 관리를 맡으면서 사업 핵심 요소가 됐다. 하지만 코로나19 영향으로 이들 활동이 위축되면서 업계는 장기적으로 사업 방향을 어떻게 잡아야 할지 고민이 시작됐다.

IT는 향후 지속될 비대면 수요에 대응할 무기가 된다. 실제 업계는 코로나19 확산 이후 꾸준히 온라인 판매와 마케팅을 강화했다. 이제는 온라인 플랫폼을 활용해 고객 데이터를 분석하고 맞춤형 판매 전략까지 수립할 필요성이 생겼다. 또 고객 관리 핵심 요소였던 방문 관리 서비스를 점차 IT에 기반한 자가관리로 전환, 비용 절감까지 노릴 수 있다.

대표 사례가 지난해 하반기부터 대거 출시한 '자가관리 정수기'다. 이 정수기는 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 기술을 접목해 정수기 필터 교체 주기나 사용 내역 모니터링, 고장 등을 고객에게 알려준다. 필터 교체 등은 고객도 손쉽게 하도록 개선했다.

장기적으로는 기업 체질 개선을 위한 도구로도 활용한다. 스마트홈 환경에 대응하는 정수기, 공기청정기 등 기능 개선과 고객 정보를 꾸준히 축적해 사용자 맞춤형 서비스를 제공할 수 있다. 기업 내부적으로는 클라우드, AI 등 기술 도입으로 업무혁신 등 '디지털 전환'이라는 큰 그림을 그린다.

범진규 한국렌탈 대표는 “IT 기업은 민감하게 느끼는 기술 변화를 상대적으로 렌털업체는 감지 못하는 경우가 있다”면서 “가장 중요한 것은 전 산업에 걸쳐 핵심 경쟁력으로 작용하는 IT에 대해 임직원부터 디지털 경험을 갖는 것이며, 이를 기반으로 혁신적인 서비스와 제품을 개발할 필요가 있다”고 말했다.

IT 역량 확보에 집중하지만 단기간에 결실을 맺는 것은 어렵다는 전망도 나온다. 가전 렌털 업계의 가장 큰 자산이자 역량은 여전히 영업 인력이다. 사업 무게 중심이 가격과 대면영업에 치우치면서 혁신기술 개발과 사업 전반에 디지털 전환이 느릴 수밖에 없다. 또 AI, 빅데이터, IoT 신기술을 적용해 혁신적인 제품을 출시한다 해도 고민이 많다. 신기술 접목은 필연적으로 제품 가격 상승을 동반할 수밖에 없다. 치열한 가격 경쟁이 전개되는 상황에서 섣불리 가격을 올리기는 쉽지 않다. 결국 장기적 관점에서 미래 기술 투자와 가격 상승을 동반하지 않으면서 고객 충성도를 높이는 서비스 개발로 집중되는 상황이다.

렌털 업계 관계자는 “IT로 편의성을 높이는 기능을 추가해도 가격이 올라갈 경우 고객이 이를 선택할 가능성은 적다”면서 “이렇다 보니 기업 내부에서도 IT 가치를 낮게 평가하는 경우가 많은데, 장기 관점에서 비용과 업무효율을 높이는데 어떤 기여를 할 수 있을지 고민할 필요가 있다”고 말했다.

정용철기자 jungyc@etnews.com