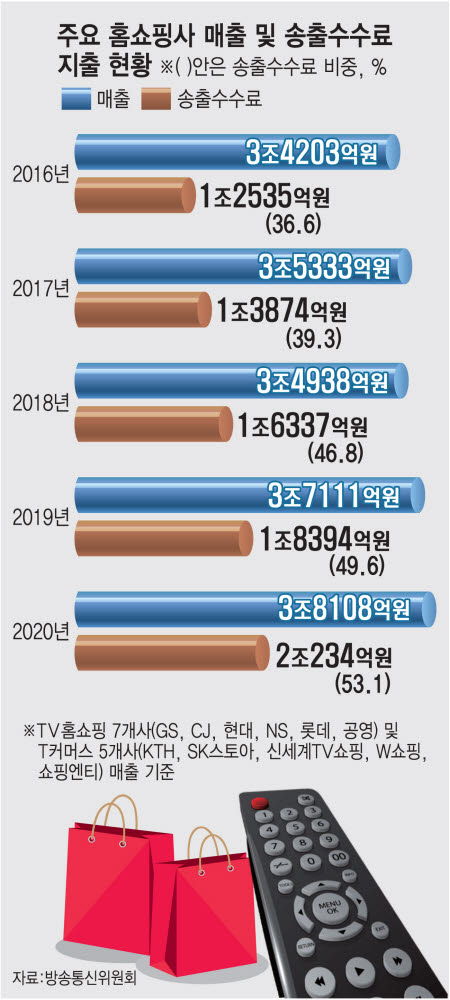

관련 통계자료 다운로드 주요 홈쇼핑사 매출 및 송출수수료 지출 현황

관련 통계자료 다운로드 주요 홈쇼핑사 매출 및 송출수수료 지출 현황

과학기술정보통신부의 유료방송 채널 개편 연 3회 확대 추진 방향을 두고 업계 간 이해득실이 갈리고 있다. 홈쇼핑업계는 매년 약 20% 올라가는 송출수수료의 또 다른 인상 요인이 발생하는 셈이라고 반발하고 있다. 일반 프로그램프로바이더(PP)도 플랫폼 사업자의 지위만 오르며 콘텐츠 기업의 줄 세우기가 나타날 것이라며 우려하는 목소리가 크다. 반면에 유료방송사업자는 채널 추가 개편을 통해 효율성을 높일 수 있다며 찬성하는 분위기다.

홈쇼핑업계는 조건부이기는 하지만 연간 2개 채널이 정기 개편 이외 추가 개편에 포함될 수 있어 불안해 하고 있다. 정부와의 협상 테이블에서도 송출수수료를 내고 있는 만큼 추가 개편 대상에서 제외해 줄 것을 주장한 것으로 확인됐다.

정부 추진안에 따르면 최소 2개 채널이 원하는 채널을 따내기 위해 경쟁해야 한다. 채널 송출 권한이 있는 유료방송 사업자는 경쟁을 통해 자릿세인 송출수수료를 올려받을 수 있는 구조다.

송출수수료는 연간 약 20% 인상률을 보이면서 지난해 처음으로 2조원을 넘어섰다. 방송통신위원회에 따르면 홈쇼핑업체들이 지난해 유료방송사업자에 지불한 송출수수료는 2조234억원으로 집계됐다. 매출에서 차지하는 비중도 지난해 처음 절반을 넘어섰다. 홈쇼핑사가 지난해 방송사업을 통해 거둔 매출액은 총 3조8108억원이다. 이 가운데 53.1%를 송출수수료로 지불했다.

홈쇼핑사업자 수익은 감소세다. 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 올 2분기 주요 TV홈쇼핑 3사의 영업이익은 전년 동기 대비 평균 27.2% 감소했다. 코로나19로 인한 비대면 소비 활성화로 취급액과 매출액이 성장세인 반면 수익성만 타격을 받은 것은 송출수수료가 급격히 인상됐기 때문이다.

케이블TV·인터넷(IP)TV 등 유료방송 플랫폼은 신중하지만 나쁠 게 없다는 입장이다. 우선 채널 편성 자율권 강화 측면에서 연간 채널 개편 횟수가 늘어나는 점은 긍정적이지만 한 차례 정기 개편 이외 소규모 개편은 제약이 크다고 보고 있다. 그러나 IPTV 업체의 매출 구조에서 송출수수료가 차지하는 비중이 해마다 늘고 있어 수익성 개선에는 효과를 볼 것이란 기대가 크다.

IPTV 업계 관계자는 29일 “유료방송 상생협의체 논의안은 지난해 과기정통부가 제시한 조건부 2회 개편보다 후퇴한 내용”이라면서 “지난해는 2차 개편 때 전체 운용 채널 15% 이하만 할 수 있는 단순 조건부였다면 현재 개선안은 채널 수, 번호, 홈쇼핑, 계열 PP 등에 대한 기준을 각각 두는 등 PP 의견을 과도하게 반했다”고 지적했다.

콘텐츠를 소비하는 시청자 입장에서는 혼란을 가져올 수 있다. 그동안 연간 1회 정기 개편으로 바뀐 채널을 숙지하는 데 큰 불편함이 없었지만 추가 개편 땐 즐겨 보던 채널이 갑자기 사라질 수 있기 때문이다. 채널 개수가 100개가 넘어가는 상황에서 공지를 숙지하지 않는다면 매 채널을 다 확인해야 하는 불편함이 생긴다.

정부는 이번 유료방송 상생협의체 논의로 그동안 제기됐던 유료방송사업자와 홈쇼핑 간 갈등에 개입하려는 움직임을 보이고 있다. 그동안 정부의 조율이 없다는 목소리가 높았다.

그동안 '수수료가 과도하게 올랐다'는 홈쇼핑업계의 주장과 '사적 계약에 개입하지 말라'는 유료방송사업자의 주장이 평행선을 달려 왔다.

이보다 앞서 과기정통부는 지난해에도 유료방송 채널 편성 자율권 강화를 위해 연 1회로 운영되던 채널 정기개편 횟수를 조건부 연 2회로 확대 적용하는 '유료방송 채널 정기개편 횟수 개선방안'을 타진했다. '한 개의 채널에 대한 채널번호 변경 횟수는 연 1회를 초과할 수 없다'는 단서 조항으로 제시했다. 그러나 채널 정기 개편 횟수 확대 관련 PP업계의 강력한 반대로 한 차례 보류된 바 있다.

김정희기자 jhakim@etnews.com, 박종진기자 truth@etnews.com