한국전기연구원이 오래 사용한 배터리의 성능 저하와 이로 인한 화재 위험 연관성을 밝혀냈다.

한국전기연구원(KERI·원장 명성호)은 하윤철 차세대전지연구센터 책임연구원과 이용민 대구경북과학기술원(DGIST) 교수가 리튬이차전지 성능 저하와 발열 관계, 즉 이차전지 열관리를 제대로 하지 않을 경우 어떻게 열폭주에 이를 수 있는지를 밝힌 논문 '리튬이차전지 수명과 발열 특성 분석'을 국제 학술지에 발표했다고 9일 밝혔다.

리튬이차전지는 스마트폰, 전기차, 전력저장장치(ESS) 등 다양한 분야에 쓰인다. 최근 전기자전거와 전동킥보드에 탑재한 리튬이차전지가 폭발해 화제를 모았다. ESS용 리튬이차전지는 국내에서 35차례 넘게 대형 화재 사고가 발생했다.

연구팀은 이번 연구에서 리튬이차전지 안전 사용에 가장 중요한 요소는 '열 관리'라는 점을 확인하고 장기 충·방전이 발열과 수명에 미치는 영향을 분석했다. 이를 기반으로 폭발 및 화재를 예측할 수 있는 방안을 찾았다.

리튬이차전지는 온도가 지나치게 높아지거나 낮아지면 성능이 더 빠르게 저하된다. 문제는 현재 리튬이차전지 열 관리 방법이 전지 초기 특성에 맞춰져 있어 오래 사용해 성능이 저하된 상황을 반영하지 못하고 있다는 점이다.

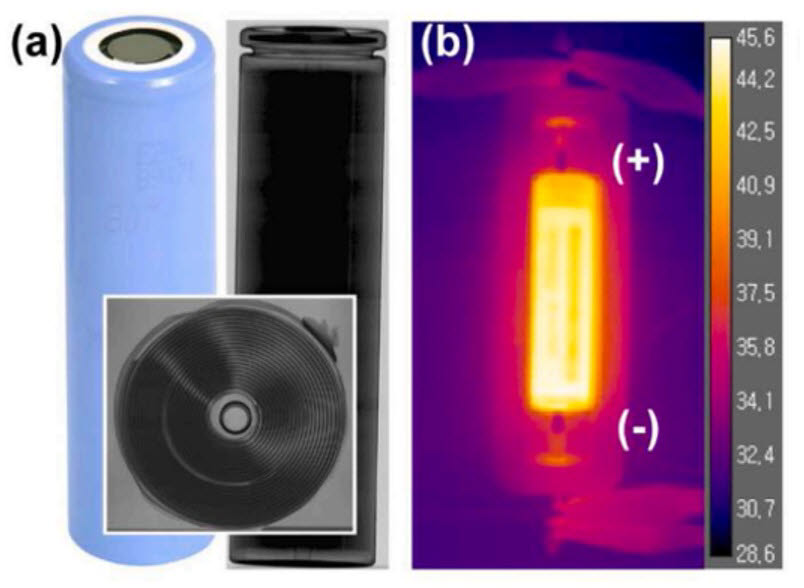

연구팀은 가장 많이 사용하는 원통형 리튬이차전지(2.85Ah)를 대상으로 다양한 충·방전 조건에서 1000회 이상 실험해 약 170만건 시계열(time-series) 데이터를 확보, 분석했다. 데이터를 시각화하고 통계 처리할 수 있는 파이선 프로그램을 자체 개발해 적용했고, 상용SW 프로그램과 연계해 전지 성능변화 시뮬레이션 기반도 마련했다.

분석 결과, 충격을 비롯한 외부 요인이나 제조 결함이 없는 정상적인 전지라도 체계적인 열 관리 없이 장기간 사용하면 폭발 및 화재 사고에 이를 수 있다는 것을 확인했다. 전지를 장기간 사용할 때 나타나는 열화 특성 변화를 토대로 안전한 열관리 방안을 제시했다.

연구 데이터를 활용하면 소형 리튬이차전지는 물론 전기차, ESS용 중대형 전지의 사용 안전성을 높일 수 있다. 전지 사용기간, 사용환경 변화에 따라 열관리 조건을 제어할 수 있는 신형 전지 개발에도 활용할 수 있다.

전지 사용 횟수에 따른 저장 용량 변화를 단순 수치로 제시했던 기존 연구와 달리, 충·방전 속도가 전지 수명과 발열 특성에 미치는 영향을 통계학적으로 분석한 것은 세계 처음이다.

하윤철 책임연구원은 “2년 이상 사용한 스마트폰은 신형 스마트폰보다 발열이 더 많이 발생할 것이라는 경험적 추측을 통계 분석과 전산 해석으로 밝혀냈다는 데에 의미가 있다”며 “1~2년 지난 스마트폰 사용 시간은 왜 줄어드는지, 왜 더 뜨거워지는지 등에 관한 정확한 정보를 제공해 전지 사용에 관한 이해를 높일 수 있다”고 말했다.

리튬이차전지는 온도가 올라가면 성능 저하가 가속하고, 내부 분리막이 손상돼 내부 단락에 의한 화재 위험이 높아진다. 현재는 제조사에서 제공하는 스펙 자료에 의존해 전지 열 관리 시스템을 설계해 사용하고 있다.

그동안 사용 온도와 충방전 조건이 달라짐에 따라 전지의 수명(용량 수명, 출력 수명)이 어떻게 영향을 받을지에 관한 정보는 없었다. 기존 연구도 대부분 장기 충방전이 에너지 저장 용량 저하에 미치는 영향만 분석했다.

스마트폰처럼 한 개의 소형 배터리를 쓰는 게 아니라, 전기자동차나 ESS처럼 수백, 수천개의 배터리를 밀집하여 사용하는 경우 배터리 자체의 발열, 열축적이 악영향을 미칠 수 있어 최적의 열관리 기술이 필요하다.

이번 연구결과는 전기화학 분야 세계적 학술지 '저널 오브 파워소스' 5월호에 실렸다.

창원=임동식기자 dslim@etnews.com