종이 위에 작은 그림을 그리듯 10나노미터(㎚)보다 작은 영역에 마음껏 데이터를 새겨넣을 수 있는 길이 열렸다.

포스텍(POSTECH·총장 김무환)은 이대수 물리학과 교수, 박세영 숭실대 물리학과 교수, 서울대 IBS 강상관계 물질 연구단 이지혜 박사 공동연구팀이 뾰족한 탐침으로 데이터를 빽빽하게 저장하는 방법을 개발했다고 26일 밝혔다.

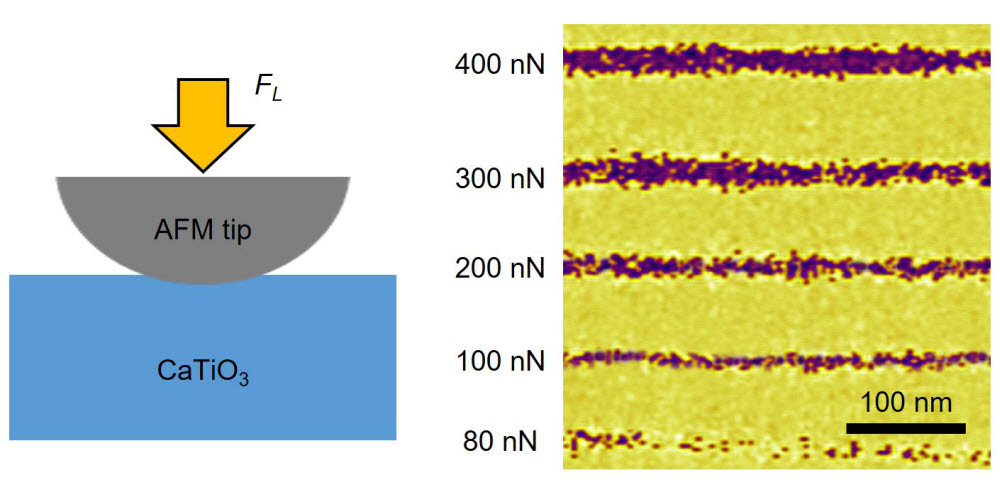

이번 연구성과는 약한 자극으로도 성질이 쉽게 바뀌는 준안정 상태의 물질을 이용했다. 준안정 상태의 강유전체인 칼슘티타네이트(CaTiO₃) 박막은 탐침으로 살짝 누르기만 해도 물질의 분극 방향이 바뀐다. 100나노뉴턴(nN)의 아주 약한 힘이면 충분하다.

연구팀은 이 힘으로 분극 전환 영역의 너비를 10㎚보다 작게 만드는 데 성공, 데이터 저장 용량을 획기적으로 높일 가능성을 찾았다. 영역의 크기를 작게 할수록 하나의 물질에 더 많은 데이터를 담을 수 있기 때문이다.

박막 위에 탐침으로 데이터 저장 영역을 그려낸 결과 저장 용량이 1테라비트(Tbit)/cm²까지 늘어났다. 다른 물질로 탐침 기반 저장 방법을 제시했던 기존 연구 결과(0.11Tbit/cm²)보다 10배나 높다. 전기장을 이용한 데이터 저장법과 달리 탐침을 이용한 방법은 적은 힘만을 사용하기 때문에 소자에 가해지는 부담도 적다. 안정적이지 않은 준안정 상태에서 물질이 오히려 더 높은 성능을 낸다는 사실을 입증한 흥미로운 결과다. 향후 집적도와 효율을 높인 차세대 전자소자에 활용이 기대된다.

기초과학연구원, 한국연구재단 선도연구센터, 기초과학연구소, 기초연구사업, 대학중점연구소 지원사업의 지원을 받아 이뤄진 이번 연구성과는 최근 물리학계 권위지 중 하나인 '피지컬리뷰레터스'에 게재됐다.

포항=정재훈기자 jhoon@etnews.com