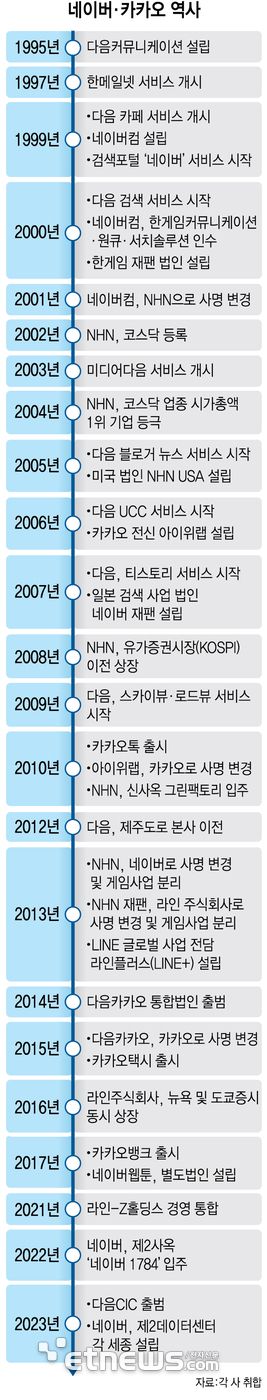

# '대한민국 플랫폼(K플랫폼)'의 태초에는 다음(DAUM)이 있었다. 프랑스에서 유학하던 창업자 이재웅은 1995년, 친구인 김택경·박건희와 함께 '다음커뮤니케이션'을 설립했다. 다음커뮤니케이션은 1997년 '한메일넷' 서비스를 시작했다. 한메일넷은 대한민국 최초로 선보인 웹 기반 메일 서비스로, 우리나라 인터넷 시대의 서막을 알렸다.

1999년은 우리나라 플랫폼 역사에서 빼놓을 수 없는 해다. 그해 6월, 삼성SDS의 사내벤처 기업이었던 '네이버컴'이 분사해 인터넷 검색 서비스를 시작했다. 우리나라 최대 플랫폼 기업인 네이버의 시작이다. 같은 해 5월에는 다음커뮤니케이션이 '다음 카페' 서비스를 오픈했다. 다음 카페는 인터넷 커뮤니티의 대중화를 이끌었다. 인터넷의 관문으로 일컫는 포털 사이트의 시대가 열렸다.

이후 우리나라에서 많은 인터넷 기업이 흥하고 망하며, 융성하고 쇠퇴했다. 야후코리아부터 라이코스, 엠파스 같은 검색 서비스부터 아이러브스쿨, 싸이월드 같은 사회관계망서비스(SNS) 기업까지 플랫폼 역사를 수놓았다. 현재 우리나라를 대표하는 플랫폼 기업을 꼽으라면 당연히 네이버와 함께 다음과 통합한 카카오를 떠올릴 것이다.

하지만 최근 네이버와 카카오조차 전환점이자 커다란 위기에 처했다. 두 기업을 중심으로 1.0과 2.0시대를 거쳐 3.0시대로 진입한 우리나라 플랫폼 기업의 성장사를 살펴보고, 그 속에서 미래를 헤쳐나갈 교훈과 과제를 짚어본다.

◇K플랫폼 1.0(1995~2009): 'K플랫폼'의 시작…다음, 네이버의 탄생

다음커뮤니케이션의 회사명은 '다음(Next) 세상의 커뮤니케이션을 이끌어 나가는 회사'라는 의미를 담았다. '다양한 소리(多音) 속에서 조화로운 화음을 만드는 회사'라는 의미도 있다. 다양하게 해석할 수 있는 중의적인 의미를 부여한 것이다. 다음커뮤니케이션의 창립 이념은 '사람과 사람, 사람과 사회의 커뮤니케이션을 돕자'다. 다음은 이 이념을 밑바탕으로 새롭게 열린 인터넷 세상에서 성장했다.

1997년 시작한 '한메일'이 다음커뮤니케이션의 대표 서비스다. 1999년에는 인터넷 공론장으로 기능한 다음 카페를 시작했다. 이후 2000년 검색 서비스, 2003년 미디어 다음, 2005년 블로거 뉴스, 2006년 UCC, 2007년 티스토리, 2009년 스카이뷰·로드뷰 같은 혁신적인 디지털 서비스를 출시했다. 다음은 초고속 인터넷 시대의 관문인 대표 포털로서 많은 사람들에게 각인됐다.

특히 다음 카페는 대한민국의 '인터넷 문명'을 만들었다고 해도 과언이 아니다. 다음 카페는 1999년 서비스 개시 이후 일주일 만에 2200개가 개설됐다. 2000년에는 국내 최초로 1000만 가입자를 돌파했다. 다음 카페는 '온라인 동호회' 문화를 정착시켰다. '온라인 공론장'으로 기능하면서 학계의 연구 대상이 되기도 했다.

다음의 성장사는 회사명과 미션으로 훑을 수 있다. '사람과 사람, 사람과 사회의 커뮤니케이션을 돕자'는 창립 이념에 이어 2004년 '세상을 즐겁게 변화시키는 기업'을 미션으로 제시했다. 단순히 사업 수익이나 효율성을 고집하기보다는 새 가치를 창출할 수 있는지를 점검 기준으로 삼았다. 2009년 새 비전으로 '라이프 온 다음(Life on Daum)'을 내세웠다. PC, 모바일, 디지털뷰, IPTV를 아울러 상호소통이 가능한 구조화된 콘텐츠를 구축하고자 했다.

국내 K플랫폼 1.0 시대를 이끌었던 다른 축에는 네이버가 있었다. 네이버의 시작은 창업자인 이해진 글로벌투자책임자(GIO)가 삼성SDS의 개발자로 일하던 1997년으로 거슬러 올라간다. 이 GIO는 인터넷 검색엔진 개발안으로 삼성SDS의 사내 벤처공모에서 당선된다. 1997년 검색엔진 이름을 '네이버(NAVER)'로 정하고 중소기업을 대상으로 무료 검색엔진 서비스를 시작했다. '항해하다'는 뜻의 영어 표현 'navigate'에 '사람'을 뜻하는 '-er'를 붙인 이름이었다.

네이버컴은 1999년 삼성SDS에서 독립하면서 항해를 시작했다. 이후 우여곡절을 겪으면서도 꾸준히 성장했다. 네이버 성장에는 몇 가지 전환점이 있다. 그중 하나는 김범수 현 카카오 경영쇄신위원장이 총괄하던 한게임과의 합병이다. 네이버컴은 2000년 4월 게임 포털 사이트를 제공하던 '한게임커뮤니케이션', 인터넷 마케팅 솔루션 제공업체인 '원큐'를 흡수 합병했다. 이준호 현 NHN 회장이 이끌던 당시 국내 최고 검색 기술력을 갖춘 '서치솔루션'도 지분교환 방식으로 인수했다. 이후 이해진 네이버컴 사장, 김범수 한게임커뮤니케이션 사장의 공동 최고경영자(CEO) 체제 아래 전성기를 시작했다.

네이버컴은 2001년 NHN(Next Human Network)으로 사명을 변경한다. 2002년 10월 코스닥에 등록했다. 2004년 코스닥 업종 시가총액 1위 기업으로 등극할 정도로 성장했다. 검색과 함께 메일, 카페, 블로그, 지식iN 등 지금도 거론되는 네이버의 대표 서비스를 잇따라 출시하며 국내 대표 포털 기업으로 자리 잡았다.

네이버에는 위기의 시간도 많았다. 2000년대 초반 검색 시장에서 야후, 알타비스타, 라이코스 같은 막대한 자본력을 앞세운 해외 기업은 물론 국내 기업인 엠파스, 다음과도 경쟁해야 했다. 네이버컴과 한게임의 합병은 이 같은 위기 상황을 돌파하기 위한 방안이었다.

네이버는 이 경쟁에서 승리할 수 있던 요인 중 하나로 '지역 특성화'를 꼽는다. 한국어 언어 특성에 맞는 검색 알고리즘을 바탕으로 문화, 지역 맥락까지 고려한 정확한 검색 결과로 차별화된 경험을 제공했다. 또 검색 의도에 집중, 커뮤니티와 사용자 생성 콘텐츠(UGC) 내재화를 주효한 핵심 전략으로 내세웠다. 이 같은 전략이 오늘날 우리나라를 대표하는 네이버를 만들었다. K플랫폼 1.0시대는 토종 플랫폼이 탄생하고 뿌리를 내리기 위해 무엇이 필요한지 명확히 보여준다.

◇K플랫폼 2.0(2010~2023): 모바일 시대, 카카오의 성장…네이버, 글로벌 진출

2010년은 모바일이 확장한 시대로 일컬어진다. 모바일의 잉태는 2007년으로 거슬러 올라간다. 이 해에 애플이 첫 아이폰을 공개했다. 구글은 안드로이드 베타 버전을 개발했다. 이후 국내 플랫폼 기업도 격변의 시기를 맞았다.

모바일 시대와 맞물려 카카오의 성장사가 시작된다. 2010년 3월, '아이위랩'은 아이폰용 모바일 메신저 '카카오톡'을 앱스토어에 출시했다. 스마트폰의 대중화와 함께 모바일 채팅의 전성시대를 열었다. 카카오톡은 올해 1분기 기준 국내 월간 활성 이용자 수(MAU) 4870만명을 기록한 국민 메신저로 성장했다. 당시에도 페이스북(현 메타)에서 운영하는 와츠앱 메신저가 있었다. 하지만 모든 국민이 이용할 수 있는 무료 메신저라는 점과 이모티콘, 그룹채팅 등으로 대표되는 사용자 친화적 서비스를 앞세워 국민 메신저 입지를 다질 수 있었다.

카카오의 모태는 창업자인 김범수 카카오 경영쇄신위원장이 2006년 설립한 아이위랩이다. 아이위랩은 카카오톡의 대성공으로 2010년 9월 사명을 카카오로 변경했다. 2014년에는 다음커뮤니케이션과 인수·합병하면서 현재의 카카오로 거듭났다. 이후 인터넷전문은행인 카카오뱅크, 스마트 모빌리티 회사인 카카오모빌리티, 카카오게임즈, 카카오엔터테인먼트 등 정보기술(IT) 전 영역에 걸쳐 사업을 확장했다. 2019년에는 국내 IT 기업 최초로 공정거래위원회의 대기업 집단으로 지정될 만큼 성장했다.

같은 시기 네이버는 모바일로 사업을 전환하면서 글로벌 시장으로 진출했다. 2013년 당시 NHN은 'NHN(주)'와 '네이버(주)'로 사명을 변경하면서 분할한다. 같은 해 NHN 재팬은 '라인 주식회사'로 사명을 변경하고 본격적으로 글로벌 사업을 전개한다. NHN은 2010년 이전에도 네이버 앱과 네이버맵, 네이버블로그, N드라이브 등 모바일 서비스를 출시했다. PC를 기반으로 성장했지만 모바일로 변화에 미리 대비했다. 네이버는 2014년 이후 검색을 기반으로 하면서도 다양한 영역으로 확장, 명실상부한 플랫폼 기업으로 거듭난다.

이 시기 라인(LINE)은 글로벌 메신저로 자리 잡는다. 2013년 기준 일본에서 4100만명 월간 사용자를 확보했다. 동남아를 포함한 글로벌 월간 활성 사용자 수는 1억3000만명에 달했다. 미국의 빅테크를 제외하면 세계에서도 찾아보기 힘든 해외 시장 개척 사례다.

◇K플랫폼 3.0(2024~ ): 전환점에 선 K플랫폼

우리나라 플랫폼 기업의 역사는 네이버와 카카오가 대표한다. 성공적인 플랫폼으로 진화했기 때문이다. 하지만 두 기업 외에도 많은 국내 플랫폼 기업이 흥망성쇠를 거치면서 역사의 한 페이지를 썼다. 1999년 시작한 싸이월드와 아이러브스쿨, 1996년 시작해 2009년 SK커뮤니케이션즈에 흡수 합병된 엠파스 등이 대표 예다.

최근에는 쿠팡, 배달의민족(우아한형제들), 당근, 야놀자, SOOP(아프리카TV) 등에 이르는 현재 K플랫폼을 대표할 만한 기업이 성공적으로 자리 잡았다. 메타·구글·아마존 등으로 대표되는 글로벌 플랫폼의 공습 속에서도 생존을 이어가며 국내 플랫폼 기업 만의 독특한 역사를 만들고 있다.

하지만 최근 글로벌 빅테크가 생성형 AI 시대에 천문학적인 금액을 투자하기 시작하면서 시대의 조류가 바뀌고 있다. 오픈AI가 촉발한 생성형 AI 경쟁에 구글, 메타, 아마존, 애플, 소프트뱅크 등 글로벌 기업이 참여하면서 글로벌 플랫폼 산업의 흐름을 바꾸고 있다. 그동안 꿋꿋이 성장한 우리나라 대표 플랫폼을 포함해 생태계 전반이 송두리째 변화할 위기다.

플랫폼 산업은 시대의 흐름에 부응하지 못하면 금방 사라질 수 있다. 순식간에 사라질 수 있는 플랫폼 산업의 특성상 섣부른 규제는 K플랫폼 역사에 오점을 남길 수 있다는 지적이 나온다.

이성엽 고려대 기술경영전문대학원 교수는 “국내 플랫폼이 많이 성장했지만 해외 플랫폼과 비교하면 규모가 적기 때문에, 정부 입장에서는 산업정책 차원에서 접근하면서 글로벌 수준의 규제 혁신을 해야 한다”면서 “기업 입장에서는 창립자들이 국민과 직접 소통하고 이해하면서 초심으로 돌아가야 한다”고 말했다.

변상근 기자 sgbyun@etnews.com