유럽 11개국 여행만족도 조사에서 1위는 스위스, 최하위는 프랑스였다. 스위스는 '고비용·고만족'의 고품격 여행지로 꼽힌 반면 프랑스는 '고비용·저만족'의 문제 여행지로 지목됐다.

고질적 과잉관광(오버투어리즘)으로 여행 인프라 부족의 몸살을 앓아 온 프랑스가 2주일 앞으로 다가온 파리올림픽을 어떻게 치를지 주목된다.

여행 리서치 전문기관 컨슈머인사이트는 매년 9월 수행하는 '해외여행지 만족도 조사('23년)'에서 1년 내('22년 9월~'23년 8월) 해외여행을 다녀온 9375명에게 그 여행지에 얼마나 만족했는지, 다른 사람에게 추천할 의향이 얼마나 있는지 물었다.

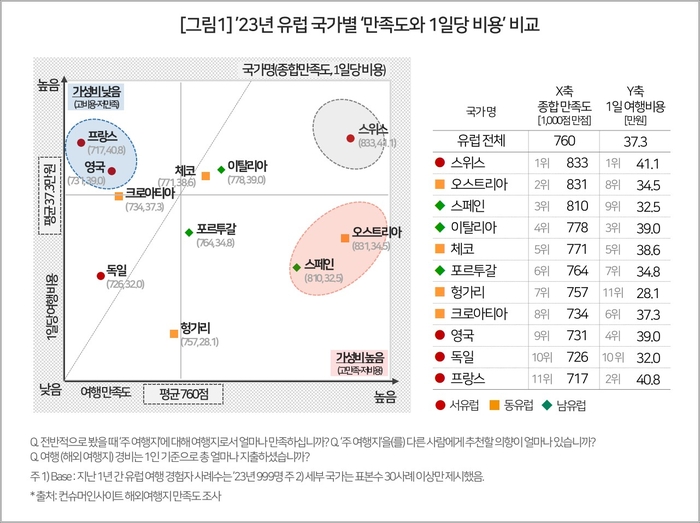

이 중 유럽을 다녀온 여행자 999명의 응답을 토대로 국가별 여행콘텐츠 매력도, 여행인프라 쾌적도와 종합만족도를 산출했고, 여기에 각 여행지의 1일당 여행비를 대입해 국가별 가성비를 비교했다.

비교 대상 국가는 응답자 사례수 30 이상인 11개국이었으며, 여러 나라를 여행했을 경우 가장 장기간 체류한 국가를 기준으로 평가했다. 비교 대상 11개국(사례수)은 영국(91), 이탈리아(90), 스위스(88), 프랑스(88), 스페인(86), 독일(81), 포르투갈(66), 체코(52), 오스트리아(47), 크로아티아(47), 헝가리(37)였다.

유럽은 여행 기간(평균 11.6일)이 제일 길고, 비용(431.3만원, 1일당 37.3만원)도 가장 많이 드는 여행지다. 한 번의 여행 때 방문하는 국가도 평균 3.3개국으로 가장 많았다. 그럼에도 체감만족도에서는 남태평양과 공동 1위(760점)로 세계 평균(735점)을 크게 상회했다.

스위스는 여행비(41.1만원 1위)가 제일 비싸지만 체감만족도(833점 1위) 또한 최고인 품격 여행지라 할 만했다.

다만 여행비용과 만족도를 종합한 가성비 측면에서 유럽 최고의 여행지는 오스트리아와 스페인이었다. 이들은 중하위권의 적절한 여행비에 최상위권 만족도를 제공했다. 오스트리아는 1일 여행비 8위(34.5만원)로 체감만족도 2위(831점)를, 스페인은 9위(32.5만원) 비용으로 3위(810점) 만족도를 누릴 수 있었던 고만족·저비용의 '착한 여행지'다.

반면 대표적인 '고비용·저만족' 국가 1위는 단연 프랑스였고 그 다음은 영국이었다. 프랑스는 비교 대상 11개국 중 종합만족도 11위(717점), 1일당 여행비 2위(40.8만원)였고 영국은 각각 9위(731점), 4위(39만원)였다. 유럽 평균(760점, 37.3만원)에 비해 여행 스트레스는 높은데 돈은 많이 드는 저효율 여행지다.

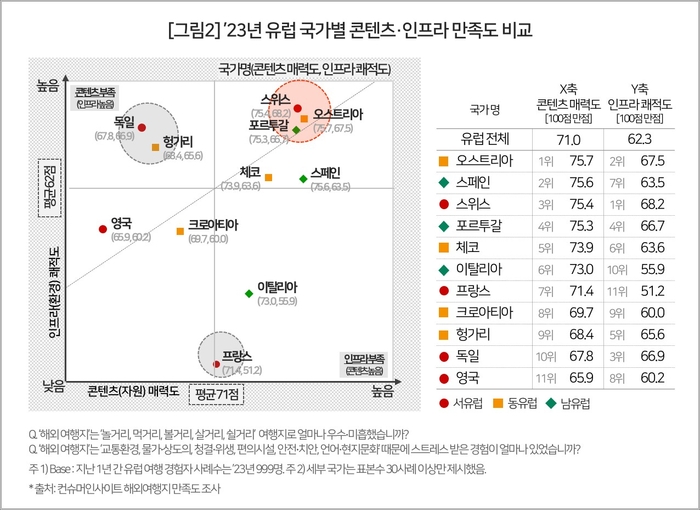

여행 종합만족도를 좌우하는 두 차원은 콘텐츠(자원 매력도)와 인프라(환경 쾌적도)다. 여행 콘텐츠와 인프라만을 고려한 평가 1위는 스위스였고 이어 2위 오스트리아, 3위 포르투갈 순이었다.

스위스(콘텐츠 3위, 인프라 1위)와 오스트리아(1위, 2위)는 두 부문 모두 최상위권이었고, 포르투갈(4위, 4위)도 고르게 우수한 평가를 받았다. 특히 스위스는 코로나 전인 '18년, '19년 조사에 이어 이번까지 3회 연속 유럽뿐 아니라 세계 1위다.

종합만족도 최하위는 영국(콘텐츠 11위, 인프라 8위)이었고 이어 독일(10위, 3위), 프랑스(7위, 11위) 순이었다. 영국은 콘텐츠에서, 프랑스는 인프라에서 최하위였고 나머지 부문 평가도 취약했다.

인프라는 높으나 콘텐츠가 빈약한 나라는 독일과 헝가리, 반대로 콘텐츠는 괜찮으나 인프라가 최악인 국가는 프랑스와 이탈리아였다.

프랑스는 인프라 측면의 6개 요소(물가·상도의, 청결·위생, 편의시설, 안전·치안, 언어·현지문화, 교통·환경)에서 단 하나의 예외 없이 최하위였다. 그 중에서도 안전·치안, 교통·환경, 편의시설 평가가 특히 낮았는데, 이는 관광 수요 과잉과 밀접한 관련이 있다.

프랑스는 세계 제1의 관광대국이며 대표적인 오버투어리즘의 나라다. 더욱이 오는 26일부터 파리 올림픽과 패럴림픽이 개최될 프랑스는 이 기간 1600만명, 올해 전체로는 1억명 이상의 관광객이 방문할 것으로 프랑스관광청은 추정하고 있어 더욱 심화될 것으로 예상된다.

컨슈머인사이트는 “이번 조사 결과는 프랑스 여행 인프라의 한계 초과라는 일상의 문제가 나타난 것에 불과하다”며 “유럽 여행 평균 방문국이 3.3개국임을 고려하면 오버투어리즘이 프랑스를 넘어 유럽 주요 관광지로 파급될 가능성도 우려된다”고 분석했다.

서희원 기자 shw@etnews.com