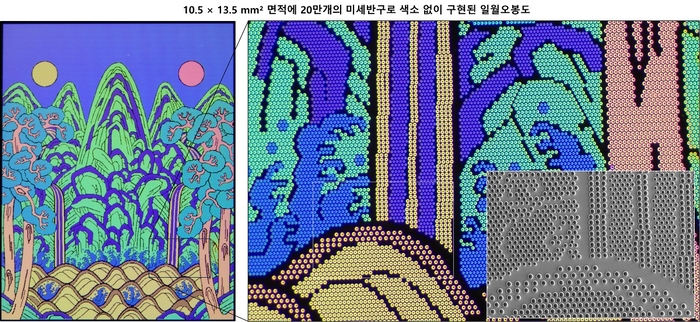

한국과학기술원(KAIST·총장 이광형) 연구진이 화학 색소를 사용하지 않아 친환경적이며, 변색·퇴색 없이 영구 보존할 수 있는 초정밀 컬러 그래픽으로 조선시대 '일월오봉도'를 구현했다.

보통 색 표현시 가시광선 내 특정 파장 빛을 흡수하는 화학 색소가 필요한데, 이런 틀을 깼다.

KAIST는 김신현 생명화학공학과 교수팀이 이같은 성과를 거뒀다고 26일 밝혔다.

파란색을 띄는 몰포 나비는 색소 없이 빛을 내는데, 이는 규칙적인 나노구조가 빛을 반사하는 '구조색'이다. 소재 하나로도 다양한 색을 낸다.

다만 이런 나노구조는 인공 구현 기술 난이도가 높다. 다양한 색 표현이 어렵고 이를 정교하게 패턴화하기도 어렵다.

연구팀은 표면이 부드러운 반구 형태 미세구조만으로 다양한 구조색을 고정밀도로 패턴화할 수 있는 기술을 개발했다.

반구 형태 미세 구조체에 빛이 입사할 때, 측면 입사 빛은 곡면을 따라 전반사돼 '재귀반사'가 일어나는데, 이때 반구 직경이 10마이크로미터(㎛) 내외일 때 다른 경로의 빛과 간섭해 구조색이 나타난다.

반구 크기에 따라 색 조절이 가능하며, 서로 다른 크기 반구를 배열해 발현 가능 색을 무한히 늘릴 수 있다.

연구팀은 다양한 크기 반구형 미세구조를 정밀 패턴화하고자, 반도체 공정에 사용되는 양성 감광성 고분자를 광식각법으로 미세기둥 형태로 패턴화했다. 이어 고온에서 형상이 곡면화되는 리플로우를 유도, 반구형 미세구조를 형성했다. 이로써 원하는 크기·색의 반구형 미세구조를 원하는 위치에 형성했다.

이렇게 만든 그래픽은 빛 입사 각도나 시야 각도에 따라 변색이 가능하다. 한쪽 방향으로만 색이 보이며, 반대편으로는 투명한 야누스 형태 특징도 가진다.

최신 발광다이오드(LED) 디스플레이에 준하는 고해상도를 가지며 손톱 크기에 복잡한 컬러 그래픽을 담을 수 있다. 대면적 스크린 프로젝션도 가능하다.

김신현 교수는 “향후 예술과 접목해 새로운 형태의 예술 작품을 표현하는 참신한 방법이 될 수 있으며 광학 소자 및 센서, 위변조 방지 소재, 심미성 포토카드 등 넓은 분야에 적용할 수 있을 것”이라고 말했다.

손채림 KAIST 연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 '어드밴스드 머터리얼즈' 5일 자에 게재됐다.

이번 연구는 한국연구재단 미래융합파이오니어사업 및 중견연구자지원사업 지원을 받아 수행됐다.

김영준 기자 kyj85@etnews.com