명차 피아트 500(이라고 쓰고 ‘친퀘첸토’라고 읽는다지만, 그냥 ‘오백’이 편하다. ‘Cinquecento’가 이태리어로 ‘500’이란다.)이 최신 디자인으로 부활하면서 세계적 관심을 끈 것도 벌써 6년 전 일이다. 그동안 국내에 들어온다, 못 온다, 말이 참 많았기에 기다림도 길었다. 피아트가 크라이슬러를 통제하게 되고, 500이 이를 발판삼아 미국 시장에 진출하게 된 것과 관련이 있다. 국내 출시사양도 미국형에 가깝다. 어쨌든 왔으니 반갑다. 알파로메오처럼 여전히 오리무중인 차도 있으니까. 출시도 늦었지만 시승은 더 늦었다. 그랬더니 제주도에서 이 차를 렌터카로 먼저 타보고 소감을 전해온 지인마저 있었다.

이 차로 제주도...좋았겠다. 500C는 피아트 500중에서도 지붕을 여닫을 수 있는 모델이다. ‘C’가 카브리올레(cabriolet)를 뜻한다지만, 흔히 생각하는 ‘오픈카’처럼 앞 유리를 제외한 나머지가 모두 열리는 것은 아니다. 방수 천으로 만들어진 지붕과 뒤창 부분까지만 접히고, 측면 골조는 남는 것이다. 옛날 500중에도 이런 지붕을 가진 차가 있었다. 덕분에 지붕을 열고 있어도 앞이나 옆에서 보면 일반 500과 별다르게 보이지 않는다. 지붕 열리는 차가 좋긴 한데 남들 시선이나 유지 관리, 안전성 등 이런저런 이유로 망설였던 이들이 상대적으로 덜 부담스럽게 접근할 수 있을 듯하다.

선루프 버튼인양 밋밋하게 자리한 머리 위의 버튼을 누르면 원터치로 지붕이 움직인다. 하지만 끝까지 가지 않고 뒷좌석 머리 위쯤에서 한번 멈춘다. 다시 한 번 눌러주면 뒤창 부분까지 접히면서 포개져 비로소 동작이 끝난다. 물론 선루프를 열 때처럼 원하는 위치에서 멈추는 것도 가능하다. 닫을 때는 앞좌석 머리 위쯤에서 한 번 더 멈춘다. 여기서부터는 계속 누르고 있어야 끝까지 닫힌다. 이를 연결동작으로 하면 제시된 시간보다 빠른 15초 미만에 완전히 열거나 닫을 수 있다.

이 소프트톱 구조의 장점 중 하나는 고속(?) 주행 중에도 지붕을 여닫을 수 있다는 것이다. 제원 상으로는 80km/h까지지만, 실제로는 고속도로를 제한속도로 달리면서도 가능했다. 소나기, 터널 등 갑작스런 상황 변화에 대응하기 위해 차를 세우거나 속도를 낮출 필요가 없는 것이다.

지붕을 열면 앞창 위에서 윈드 디플렉터가 솟아오른다. 앞좌석 승객의 머리카락은 살랑살랑 움직인다. 뒷좌석 승객의 헤어스타일은 보장할 수 없으나 어쨌든 기분은 유쾌하다. 앞서 말한 지인은 사정상 뒷좌석에 모시게 된 장모님도 즐거워하시더라는 일화를 전했다. 타보니 그럴만했다. 옛날 500보다야 훨씬 커졌지만 이 차의 덩치는 여전히 경차 정도다. 이런 차에서 지붕을 활짝 열고 달릴 수 있다는 것은 더더욱 색다른 즐거움을 준다.

시승차의 지붕은 붉은색. 우리나라에서는 차체 색상과 별도로 검정색과 붉은색 지붕을 고를 수 있다고 한다. 해외 사양에는 다른 색도 있다. 다양한 조합을 통해 각자의 개성에 맞는 차를 만들어갈 수 있도록 하는 것은 이런 패션 카들에서 특히 필요한 부분이다. 500이 처음 나왔을 당시 제시된 조합의 수는 50만 가지 이상이었다. 시승차는 2009년 봄 제네바 모터쇼에서 데뷔했을 당시의 대표 배색 그대로다.

패딩 처리된 지붕 내장재의 색상은 실내 마감과 톤을 맞췄다. 시각적으로는 잘 차단된 느낌을 주지만 실제 방음 성능은 작은 대중차답다. 시내에서는 지붕을 닫고 있어도 종종 어딘가 틈이 벌어진 것 같은 소음에 신경이 쓰였다. 반면, 지붕을 열 수 있는 차라는 것을 잊고 다닐 때도 꽤 있었다. 지붕을 완전히 내린 상태에서는 뒤차의 지붕만 보일 정도로 후방시야가 불량하지만, 올렸을 때는 열선이 들어간 유리재질의 뒤창이 번듯한 시야를 확보해주어 해치백으로 착각하기 쉽다.

차체 색상과 깔맞춤을 한 대시보드 장식을 포함한 실내 재질은 단단한 플라스틱 일색이지만 모두 아기자기한 디자인 터치로 극복하고 있다. 분명 고급은 아니지만 작은 차로서는 사치스러운 분위기다. 국산 경차도 워낙 좋아졌다지만 맞비교 하기에는 성격 자체가 다른 셈이다.

좌석은 옹색하지 않은 듯 보이지만, 등받이 각도 조절 레버를 안쪽에 배치하고 운전석 높이조절 레버를 앞 모서리로 모는 등, 작은 차에서 비좁은 느낌을 지우기 위한 노력들이 엿보인다. 운전석 오른쪽 팔걸이는 시트에 접이식으로 달았고, 열선 기능은 보이지 않는다. 선바이저의 화장거울 조명, 오토 헤드램프, 오토 와이퍼도 없다. 작은 차이니 그러려니 해야지 싶다가도 가격을 생각하면 갸우뚱할 수 있다.

반면, 미국사양이다 보니 크루즈컨트롤은 갖췄다. 사이드미러 전동 접이 기능은 똑딱이 스위치로 작동할 수 있게끔 국내에서 추가 장착한 모양이다. 룸미러도 고급이다. 핸즈프리용 마이크를 내장했고 자동 눈부심 방지 기능이 있다. 이 작은 차에 오디오는 스피커가 6개나 된다. AUX, USB단자는 글로브박스 안에 들어있다.

뒷좌석 도어는 없지만 지붕이 높은 편이라 드나들기가 의외로 쉽다. 지붕을 연 상태에서는 이과정이 더 재미있어진다. 앞좌석 등받이 레버를 건드리면 앞으로 젖혀지면서 전진하는데, 그 폭이 넓진 않다. 운전석 쪽은 이 기능을 제거해 원가를 줄인 회사도 있지만, 500은 양쪽 다 있다. 기둥 안쪽에 귀여운 옷걸이 고리도 마련해 놓은 것도 쓰는 사람을 잘 고려한 인상을 준다.

모닝보다 휠베이스가 85mm나 짧지만 뒷좌석은 의외로 편하다. 등받이 각도가 가파르고 헤드레스트를 충분히 높일 수 없는 것이 흠이지만, 머리, 무릎, 팔 공간 등은 여유로운 편이다. 승객이 있는 상태에서 지붕을 여닫는데도 문제는 없다. 지붕이 열려서는 아니더라도, 뒷좌석 쾌적성은 덩치가 훨씬 큰 폭스바겐 비틀보다 낫다. 머리가 울리는 소리를 내는 디젤 비틀과 달리, 이 차의 뒷좌석에서는 경쾌한 엔진 소리를 함께 즐길 수 있다.

접힌 지붕은 트렁크 위쪽에 얹히지만, 적재용량은 일반 500의 268리터보다 줄어든 152리터이다. 뒷좌석을 접어 더 넓게 활용할 수는 있으나 입구가 좁은 점은 감안해야 한다. 지붕이 끝까지 내려진 상태에서 트렁크 덮개 손잡이를 잡으면 지붕이 자동으로 일정 높이까지 올라가 덮개를 열 수 있는 각도를 확보해준다. 외관상으로는 마치 덮개 안쪽에 엔진이 들어있을 분위기이다. 과거의 500이 바로 그러했다.

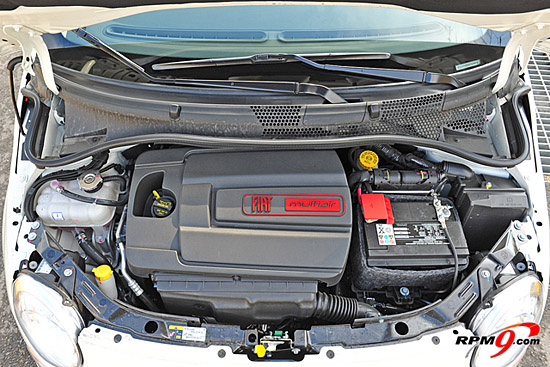

국내 출시된 피아트 500, 500C는 1.4리터 가솔린 엔진과 6단 자동변속기를 탑재했다. 경차만한 차로서는 과분한 스펙이다. 유럽 사양에는 0.9리터 2기통 가솔린 터보, 1.3리터 디젤, 5단 반자동 변속기 등 다양하고 흥미로운 파워트레인들도 얹히지만, 미국형은 1.4 가솔린 위주이다. 생산지도 유럽(폴란드 티히)이 아닌 멕시코로 되어있다.

귀여운 모양의 잭나이프형 키를 꽂아 돌리니 또렷한 크랭킹 소리에 이어 굵직한 소리로 시동이 걸린다. 푸드덕 거리는 공회전 소리에 외부에서는 디젤로 오해할 수도 있겠다 싶었으나 그것도 잠시. 오히려 갑갑한 필터를 뽑아낸 것 같은 생생함이 작고 귀여운 이 차와 잘 어울린다고 생각하게 됐다.

특히 저속에서는 스포츠모드가 아니더라도 회전수를 길게 가져가는 것 같은 소리 효과와 팽팽한 조향감이 작은 차와의 일체감을 배가시킨다. 가속페달 조작에 따라 붕붕거리는 엔진 및 배기음이 제법이다. 가속페달을 콱 밟으면 “우와악~” 하는 소음과 함께 동전 꽂은 미니카 같은 과장된 모습으로 달려 나간다. 고회전에서 갈라지는 소리에는 호불호도 갈릴 것 같다.

스마트 포투의 날 것 같은 느낌보다는 완곡하고, 국산 경차의 조로한 부드러움보다는 성깔 있다. 미니보다는 앉는 자세부터 편하고 승차감도 덜 부담스럽지만, 세련미는 떨어지고 은근 걸걸하기까지 하다. 생긴 것 보고 혹했다가 실제 성격을 알고는 돌아서게 되는 비율을 미니와 비교해보면 어떨까.

오버라고 생각했던 엔진은 6,500rpm에서 102마력의 최고출력을, 4,000rpm에서 12.8kg·m의 최대토크를 발휘한다. 해치백 보다 45kg 무거운 1,155kg의 무게가 핸디캡으로 작용한 탓인지, 낮은 배기량의 엔진을 쥐어짜며 달리는 구식 감성이 그대로 남아있다. (제원 상 무게를 기준으로 하면 현대 엑센트 1.4 자동변속기 모델이 500C는 물론 500보다도 가볍다.) 그것이 아쉽거나 불편하다기 보다는 오히려 재미있는 쪽이다. 미국 사양에도 있는 1.4리터 터보와 수동변속기의 조합이 아닌 것은 아쉽지만, 시내에서 좁은 틈을 요리조리 빠져 다니는 데 있어서는 충분히 즐거울 수 있는 성능을 제공한다.

스포츠모드는 운전대를 묵직하게 만들고 변속기가 회전수를 높이 쓰게 하지만, 운전 재미를 배가시켜주진 못하는 듯. 변속 시 거동도 거칠어진다. 운전대 뒷면의 버튼은 변속기 조작용이 아니라 오디오 리모컨으로, 크라이슬러 방식을 따랐다. 운전대의 거리 조절이 안돼서 시트는 바싹 당겨 앉게 된다. 운전석 쪽 사이드미러 바깥쪽에 큼지막이 달린 사각거울은 유용할 것 같은데 쉽사리 적응이 되질 않는다. 계기판은 예쁘지만 복잡하다. 후방 주차 센서는 소리만 들려주는 방식이다.

국산 중형차 수준으로 값이 올라가기 마련인 수입 소형차에서는 ‘그럼에도 불구하고 이 차를 사야만 하는 이유’가 보다 절실해지기 마련이다. 피아트 500은 일단 특출난, 매력적인 디자인으로 기본 자격은 갖춘 셈이다.

이 가격대 수입차에서는 유지비도 민감한데, 500의 복합연비는 12.4 km/ℓ이다. 총 4,100km를 주행한 시승차에 남아있는 619km구간의 평균연비는 9.7km/ℓ였다. (참고로, 108마력 1.4리터 엔진과 4단 자동변속기를 탑재한 현대 엑센트의 공인 연비는 13.3km/ℓ, 82마력 1.0리터 엔진과 4단 자동변속기를 탑재한 기아 모닝은 15.2km/ℓ이다.)

경차혜택까지 받을 수 있었다면 판매에 도움이 됐겠지만, 엔진 배기량뿐 아니라 차폭도 국내 경차규격보다 커서 해당되질 않는다. 안전 장비로는 운전자 무릎에어백을 포함한 7개의 에어백과 ESC를 갖추었다. 경사로 밀림 방지 기능을 계기판 설정에서 끌 수 있게 해 놓은 것이 눈에 띈다.

피아트 500은 경차 크기의 차치고는 꽤 부담스러운 가격으로 국내에 출시됐다. 해치백의 경우 사양에 따라 2,690만 원과 2,990만 원이고, 500C는 3,300만 원이다. 그나마 500C는 지붕이 열리는 수입차 중에서는 나름 저렴한 편이다. 근접 차량인 미니 쿠퍼 컨버터블은 3,900만 원이다. 굳이 더 저렴한 차를 꼽자면 3월말에 50대 한정판으로 풀린 푸조의 하드탑 컨버터블 207CC가 2,990만원이고, 비공식 수입사를 통해 판매 중인 2인승 경차 스마트 포투 카브리오가 2,790만원인 정도다.

글,사진 /민병권 RPM9 기자 bkmin@etnews.com