관련 통계자료 다운로드 특허심판원 특허무효율 현황

관련 통계자료 다운로드 특허심판원 특허무효율 현황

특허 무효율을 선진국 수준으로 크게 낮춘다. 특허권자 권리 보호를 강화한다는 의미다. 지식재산(IP) 인식 전환의 일대 계기가 될 전망이다. 특허가 자산 전부인 벤처기업은 대기업을 비롯한 경쟁사들의 무자비한 특허무효화 소송으로 상당한 피해를 봤다. 관련기사 면

이재훈 특허심판원장은 2일 전자신문과 한국지식재산서비스협회가 개최한 `IP리더스포럼`에 참석, `최근 특허심판 동향과 향후 과제` 강연에서 “`60%대`에 달하는 특허 무효율은 안타까운 현실”이라며 “이를 줄일 방안을 찾고 있다”고 말했다.

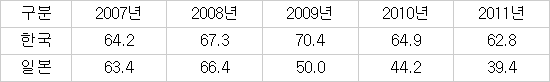

우리나라 특허 무효율은 특허심판원 심결 기준으로 2009년 70.4%였다. 2010년과 작년에는 각각 64.9%와 62.8%였다. 10건 가운데 6건 이상 특허가 무효가 되는 셈이다. 특허심판원 결정에 취소 소송을 제기해 특허법원에서 내린 판결을 합하면 무효율은 66.3%(작년 기준)로 오른다.

특허심판원은 특허 무효율을 낮추기 위해 최근 몇 년간 크게 내려간 일본을 주목했다. 일본 특허 무효율은 2008년 66.4%였으나 2009년 1월 이무라 부장판사가 연이어 특허권자 손을 들어주면서 크게 낮아졌다. 2009년 50%, 2010년 44.2%, 지난해는 39.4%로 내려갔다. 미국은 우리와 제도가 달라 비교가 힘들지만 무효확인 소송을 기준으로 볼 때 `모든 청구항 무효` 비중이 47%다.

특허 무효율을 낮추기 위한 노력은 특허청과 특허법원 공동으로 이뤄진다. 특허소송이 특허심판원 `유효` 심결(특허심판원 결정) 후 특허법원에서 추가로 진행되는 사례가 빈번하기 때문이다. 특허청은 이달 말 특허법원과 자리에 일본 이무라 판사(현 지식재산고등재판소 법원장)를 초청해 특허 무효율이 낮아진 배경을 찾는다. 문선흡 특허청 심판정책과 기술서기관은 “일본에서 이무라 판사 판결 후 특허권자 권리를 인정해야 한다는 공감대가 형성됐고 이후 무효율이 크게 내려갔다”며 “일본 현상을 보면 우리나라에서도 몇 건의 판결로 인식이 바뀔 수 있다”고 설명했다.

【표】특허심판원 특허 무효율 현황(단위:%)

※자료:특허청

`특허권자(발명가) 대우받는 사회 될까.`

특허 무효율이 높다는 것은 특허권자에게 치명적이다. 어렵게 아이디어를 구현해 특허를 등록하고 매년 상당한 비용의 연차료를 냈는데도 경쟁사의 무자비한 무효 공격으로 일시에 특허가 사라진다. 짧게는 3~4년, 길게는 10년 넘게 유지해온 특허가 수익 발생 시점에 무효가 되는 셈이다. 무효율이 높은 이유는 여럿이 있겠지만 인식 부족이 가장 크다. 일명 `사후적 고찰`이다. 특허 출원 당시에 상당한 반향이 있는 기술이며 서비스였지만 시간이 흐르면서 중요성이 퇴색된 사례다. 심판(재판) 과정에서 출원 당시가 아닌 현시점에서 판결을 내리다 보니 의미를 제대로 인정하지 않는다는 것. 업계 한 관계자는 “특허를 모르는 사람이 보면 `별것도 아닌데 고집한다`고 볼 수 있지만 개발자에게는 수십년 노력의 결과물”이라고 설명했다.

특허 무효 부작용은 막대하다. 당장 개발자 의욕을 꺾는다. 특허 출원자를 포함, 기술벤처에는 몇 개 주요 특허가 사실상 회사 전부다. 특허 무효라는 것은 권리가 일거에 날아간다는 뜻이다. 시장에서 주도권을 잃고 이 때문에 문을 닫는 벤처가 나오는 이유다.

기술 개발을 주도하는 `퍼스트 무버(Fist Mover)` 등장도 막는다. 기술개발에 막대한 비용을 쏟지 않고 특허를 무력화한 후 마케팅에 집중해 시장 주도권을 잡는 일이 많다. 백만기 IP리더스포럼 회장(한국지식재산서비스협회장)은 “특허 무효율이 높은 상태가 지속되면 특허권 법적 안정성에 문제가 있다”며 “특허를 중요한 거래 수단으로 볼 때 우선 해결해야 과제가 특허 무효율을 낮추는 것”이라고 강조했다.

김준배·권동준기자 joon@etnews.com