관련 통계자료 다운로드 산업통상자원부 출범 한 달 주요 발자취

관련 통계자료 다운로드 산업통상자원부 출범 한 달 주요 발자취

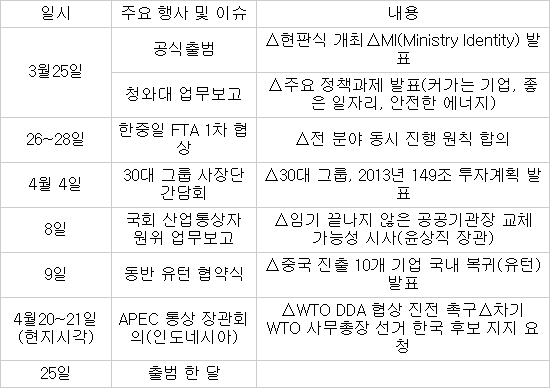

옛 지식경제부에서 산업 통상형 부처로 변모한 산업통상자원부가 25일 출범 한 달을 맞는다. 박근혜정부 조각이 지연되는 사이 산업부는 실물경제 주무 부처로서 확실한 눈도장을 찍었다는 평가다. 동반성장 정책을 구체화하는 동시에 에너지와 FTA 등 민감한 현안을 어떻게 헤쳐 나갈지는 과제로 지적됐다.

산업부는 지난달 25일 정부과천청사에서 현판식을 갖고 공식 출범했다. 청사 맞은편에 위치한 미래창조과학부가 정부조직법과 장관 임명 문제로 이달 19일에야 현판식을 연 것과 비교하면 한참을 앞서 나간 셈이다. 장차관 모두 내부 승진해 업무 연속성을 꾀하는 데도 유리했다.

산업부를 이를 십분 활용해 지난 한 달간 공격적인 행보를 취했다. 미래부를 비롯해 타 부처가 제 기능을 못하는 사이 대중소기업 동반성장을 공론화하며 초기 박근혜정부의 프런티어 역할을 수행했다.

윤상직 산업부 장관도 적극적으로 움직였다. 지난달 25일 청와대 업무보고에서 대기업 불공정 납품단가 인하 실태조사 방침을 밝힌 데 이어 27일엔 한국경영자총협회 회원을 대상으로 대기업의 `가격 후려치기`를 직접적으로 비난했다. 이어 이달 초에는 30대 그룹의 149조원 투자계획 발표를 이끌어냈다.

현장 행보도 돋보였다. 장관이 현장을 중시하자 차관과 실국장도 사무실에만 머물지 않았다. 뿌리기업, 부품기업, 전통시장, 소셜벤처기업 등 다양한 현장에서 간담회가 열렸다. 박근혜정부 조각 지연으로 자칫 행정 공백이 우려되는 상황에서 실물경제에 관해서만큼은 허점을 보이지 않았다.

앞으로의 관건은 그간 산업부가 던진 어젠다를 구체화하고 정책으로 현실화하는 것이다. 대표적인 게 동반성장이다. 동반성장은 매 정권마다 풀지 못한 숙제다. 좋은 정책을 만들기도 어렵고, 정책을 내놓더라도 실제 현장에 반영하기가 쉽지 않다.

산업부 관계자는 “과제를 구체화하고 현장의 체감도를 높일 수 있는 집행력을 갖추는 것이 고민”이라고 전했다.

에너지와 유통 등 크고 작은 돌발 이슈가 많은 분야의 해법 찾기도 고민거리다. 윤 장관이 밀양 송전탑을 가장 시급한 문제로 꼽을 정도로 에너지 분야는 이슈가 많다. 땜질식 단기 처방이 아닌 중장기 발전 계획을 마련해야 하는 유통산업 선진화도 마찬가지다.

15년 만에 부활한 `산업+통상` 체제의 존재 가치도 입증해야 한다. 단기간에 성과를 보이기 힘든 통상 특성상 시너지 효과를 구체화하기란 어려운 일이다.

옛 지경부 출신 인사는 “산업부가 통상 분야에서 좋지 않은 평가를 받으면 분명 5년 뒤 통상 조직 재분리가 공론화될 것”이라며 “이는 결국 국가 차원에서도 큰 손실을 가져올 것”이라고 우려했다.

이호준기자 newlevel@etnews.com