실리콘밸리 IT기업과 미국 정보기관이 은밀한 공생관계로 드러났다. 로이터는 4일 구글과 애플, 페이스북 등이 전 미 중앙정보국(CIA) 직원 에드워드 스노든이 폭로한 정보감시 프로그램 `프리즘`과 선 긋기에 나섰지만 첨단 IT기업과 정보기관은 떼려야 뗄 수 없는 사이라고 보도했다.

로이터는 전직 미 정보당국자를 인용해 IT기업과 정보기관은 매우 광범위하고 깊은 관계라고 전했다. 정보기관은 사이버보안 연구에 돈을 대고 스타트업에 투자해 첨단 기술을 얻는다. 자금이 필요한 스타트업에 매우 달콤한 제안이다. 이후 정보기관은 기업 이사회에 군과 정보기관 전문가를 파견해 최고 기술력을 보유한 임원들과 긴밀한 관계를 형성한다. 이 관계는 특별 스파이 활동에 이용된다.

1990년대 정보기관의 공동 대표를 하고 대형 방위 산업체 컴퓨터사이언스와 SAIC로 옮긴 조엘 하딩은 “정보기관이 첨단 기업이 개발한 하드웨어와 소프트웨어에 감시 프로그램을 넣으라는 지시를 내린다”고 폭로했다. 그는 몇 년 전 정보기관이 외국 고객이 주문한 단말기에 도청 칩을 넣으라며 5만달러를 준 사건이 있었다고 밝혔다.

또 다른 익명의 관계자는 “최근 정보기관은 제3의 기업을 활용해 잘 알려진 대형 IT기업과 관계를 유지한다”고 설명했다. 정보기관과 IT 기업 간 비밀 거래를 위장하는 용도다.

과거 정보기관은 비밀리에 아시아 정부에 노트북을 파는 유통 회사를 세웠다. 이 회사는 테드폴컴퓨터라는 곳에서 노트북을 구입해 미 정보기관이 원격에서 조정할 수 있는 소프트웨어를 몰래 설치한 후 고객에게 공급한다. 테드폴컴퓨터는 선 마이크로시스템 프로세서로 노트북을 만들었는데 2005년 방위산업체인 제너럴다이나믹스에 인수됐다.

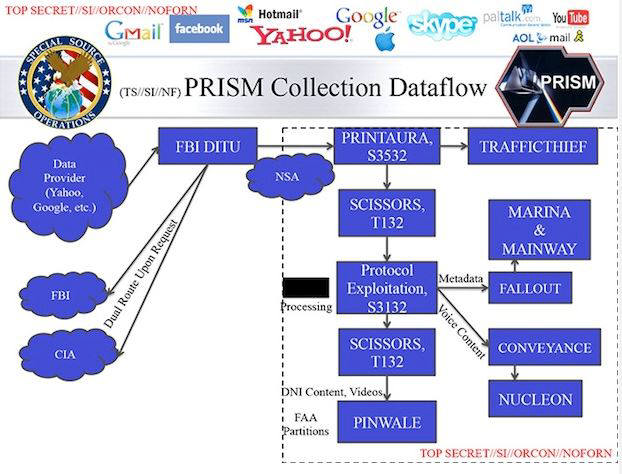

프리즘 프로젝트가 공개된 후 구글, 애플, 페이스북 등은 수사에 필요한 수준에서 정보를 제공했다며 진화에 나섰다. 지난 1일 워싱톤포스트는 기존보다 더욱 자세한 프리즘 프로젝트를 공개하며 마이크로소프트가 2007년 9월 가장 먼저 정보를 제공했고 야후, 구글, 페이스북, 스카이프, AOL, 애플이 참여했다고 고발했다. IT기업은 이메일, 비디오와 음성 채팅, 영상 파일, 데이터, 로그인, 알람, 소셜네트워킹(SNS) 등 거의 모든 정보를 정부에 제공했다.

김인순기자 insoon@etnews.com