관련 통계자료 다운로드 CIO 675명에 물은 온라인 워크플레이스 기대효과

관련 통계자료 다운로드 CIO 675명에 물은 온라인 워크플레이스 기대효과

주로 글로벌 IT 대기업이 사용하던 `온라인 워크플레이스`가 최근 중소기업 및 비 IT기업의 `비용절감 마법사`로 확산된다.

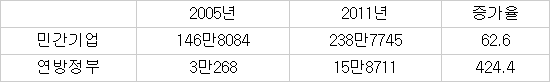

12일 월스트리트저널은 텔레워크리서치네트워크의 통계 자료를 인용, 미국 내에서 2005년부터 2011년까지 온라인 워크플레이스로 일하는 근로자 비율이 약 63% 증가했다고 보도했다. 같은 기간 연방정부는 무려 424.4%나 올랐다. 미국 사무직의 절반은 이메일과 웹 콘퍼런스, 영상회의 등 복합적인 온라인 서비스 시스템을 함께 활용한다.

온라인 워크플레이스는 린든랩의 `세컨드라이프` 같은 가상현실 프로그램이다. 전 세계 사무소에서 근무하는 직원이 아바타로 가상 회의공간에 모여 업무를 보는 시스템을 말한다. 이메일이나 클라우드 컴퓨팅으로 언제 어디서든 문서를 교류하고 베이스캠프 같은 프로젝트 관리 소프트웨어로 성과를 확인한다. 스카이프처럼 화상전화 솔루션이나 웹엑스, 고투미팅 등 회의시스템으로 같은 문서를 동시에 보면서 프레젠테이션을 진행한다.

온라인 워크플레이스 도입의 배경은 비용 절감 노력이다. 인터넷과 모바일 기술을 활용해 지역적 한계를 딛고 업무 효율을 높인다. 업계 관계자는 “원가 절감과 효율성 향상에 대한 압박, 국경을 초월해 인력을 운용해야 한다는 필요성이 온라인 워크플레이스를 확산시켰다”고 밝혔다.

기업이 온라인 워크플레이스를 도입하면 1인당 연간 평균 1만3000달러(약 1390만원)가량의 비용이 절감되고 개인은 교통비 포함 최소 2000달러에서 6700달러까지 아낄 수 있다는 분석이 나왔다. 수억갤런의 기름과 수백만톤의 온실가스 감축도 따라온다.

지난해 IBM이 미국, 영국, 일본, 호주, 중국 등 대기업 675명의 CIO와 IT매니저에게 물어본 결과 58%의 응답자가 온라인 워크플레이스 활용이 근무 생산성을 향상시켜 준다고 답했다. IBM이 세컨드라이프에서 200명이 참가한 첫 회의는 약 32만달러(약 3억4300만원)의 비용을 아꼈다. 참가 직원의 70%는 미국이 아닌 곳에서 근무했다.

도입 이전에 풀어야 할 숙제도 있다. 지적재산권을 보호하고 가상공간에서 전문성을 확보할 가이드라인을 만들어야 한다. 권한이나 인증이 없는 사람과 지재권에 저촉될 정보를 공유하면 안 되고, 아바타로 만났지만 복장이나 말투 등은 실제 모습과 같아야 하기 때문이다.

업계 전문가는 “모든 회사가 온라인 일터의 혜택을 볼 수 있는 것은 아니며 직원 간 접촉 감소에 따른 의사소통 문제를 어떻게 해결할 것인지, 자율성과 관리감독 사이의 균형을 어떻게 맞출 것인지를 먼저 고려해야 한다”고 전했다.

<온라인 워크플레이스 사용자 수 (단위:명, %)>

<CIO 675명에게 물은 온라인 워크플레이스 기대효과(단위:%)>

정미나기자 mina@etnews.com