롱텀에벌루션(LTE)·사물인터넷(IoT) 등의 확산으로 향후 2~3년 내 인터넷 주소 자원이 고갈될 위기지만 차세대 인터넷 주소체계(IPv6)로 전환을 위한 투자는 지지부진하다.

2004년 처음 발표된 정부의 IPv6 전환 계획이 10년 사이 세 차례나 수정되면서 신뢰성을 잃었기 때문으로 분석된다. 미국·중국 등이 빠르게 IPv6로 전환 중인 것과 비교하면 주소 자원 고갈 대비가 상당히 늦어지고 있다는 지적이다.

IPv6는 지난 2003년 노무현 정부에 의해 처음으로 정책에 포함됐다. 2004년 `IPv6 보급 촉진계획`, 2006년 `IPv6 보급 촉진계획Ⅱ` 등 주소 확보와 전자정부·공공기관의 선도적 전환을 위한 계획을 내놨다. 이듬해인 2007년에는 본격적으로 민간 분야에 대한 로드맵을 책정, 통신사업자(ISP)의 백본망은 2010년까지, 가입자망은 2013년까지 100% IPv6 지원 장비로 전환하는 계획을 세웠다.

이 계획은 정권이 바뀐 뒤인 2010년 한 차례 수정됐다. 당시 방송통신위원회가 새로 내놓은 계획은 2013년까지 백본망 100%, 가입자망 45% 전환 계획으로 기존 계획을 대폭 늦췄다. 하지만 실제 통신사 망 전환 비율은 2007년 첫 번째 계획은 물론이고 2010년 수정된 목표치에도 훨씬 못 미치는 상황이다.

미래창조과학부와 한국인터넷진흥원 등에 따르면 올해 통신사업자 백본망의 전환율은 91%, 가입자망은 19%에 불과하다. 2004년 계획한 `전자정부·공공기관 2010년까지 100% 전환` 계획도 아직 달성하지 못하고 있다. 송경희 미래부 인터넷정책과장은 “연말이나 내년 초 새로운 IPv6 전환 로드맵을 내놓을 것”이라고 말했다. 10년 동안 세 번이나 정책 수정을 거치는 셈이다.

정부가 기존 IPv4 체계 관련 기술 진화를 예측하지 못해 주소 고갈 시기를 섣부르게 예단했기 때문이다. 기존 주소 할당 방식의 효율성을 높이는 기술이 잇따라 개발되면서 당초 예상보다 훨씬 늦은 2011년에야 우리나라가 포함된 아·태지역 인터넷주소관리기구(APNIC)가 IPv4 주소의 `최종 할당`을 선언했다. 이는 해당 시점부터 IPv4 주소가 고갈되기 시작했다는 의미다.

문제는 IoT의 확산으로 주소 수요가 폭증하고, 이전의 이동통신과는 달리 주소를 두 개씩 점유하는 LTE 사용이 늘어나면서 실제로 주소가 완전히 바닥나는 시점이 대폭 앞당겨졌지만 업계가 여전히 투자를 꺼린다는 점이다. KISA 관계자는 “올해 진행한 조사 결과 고갈 시점이 불과 2~3년 앞으로 다가왔다”고 설명했다. 이미 주소가 모자란 통신사에서는 사설IP를 대량 동원해 가입자를 연결하고 있는 실정이다.

하지만 정확한 예측 없이 곧 고갈될 거라고만 한 정부의 발표가 거듭 수정을 거치면서 실제 상황이 닥쳤을 때도 신뢰를 받지 못하는 `양치기 소년` 신세가 됐다. IT업계 한 관계자는 “로드맵이 명확해야 믿고 투자를 할 텐데, 실제 주소 자원 현황과 동떨어져 있어 참고가 되지 않는다”고 말했다.

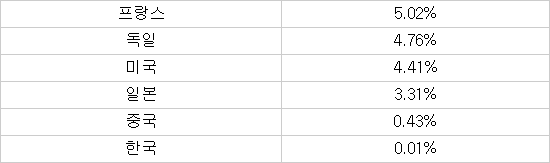

국내 기업이 투자를 미루는 동안 인구 대비 주소 자원이 절대 부족한 중국은 물론이고 인터넷 패권국가로 비교적 넉넉한 상황인 미국도 IPv6 투자에 속도를 내고 있다. 차이나유니콤은 올해만 수도권 지역의 IPv6 기반을 갖추기 위해 1300억원을 투자했다. 중국 정부의 IPv6 투자 계획 규모는 1조300억원에 이른다. 미국 역시 구글·컴캐스트 등 민간 IT기업 중심으로 IPv6 투자를 대규모로 집행하고 있다.

홍진표 한국외대 정보통신공학과 교수는 “통신사·포털·장비기업 등 각 기업 주체들이 `상대가 하면 나도 전환하겠다`는 자세를 보이며 전환이 늦어지고 있는 것”이라며 “발등에 불이 떨어진 지금 정부가 마지막 기회라고 생각하고 분야별로 명확한 로드맵을 제시해야 한다”고 지적했다.

<정부 통신사업자(ISP)망 IPv6 전환계획과 전환율/ 자료:업계 종합>

<구글 사용자 대상 IPv6 연결 가능 사용자 비율>

황태호기자 thhwang@etnews.com