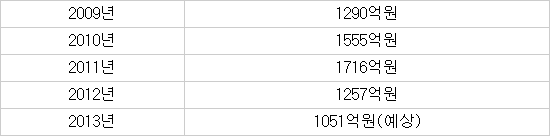

관련 통계자료 다운로드 와이브로 매출 추이

관련 통계자료 다운로드 와이브로 매출 추이

올해 통신사의 와이브로 서비스 매출이 4년 전 수준에도 미치지 못할 전망이다. 가입자도 처음으로 감소 추세로 돌아섰다. 정부가 휴대인터넷용 주파수를 시분할방식 롱텀에벌루션(LTE-TDD)에 개방하는 등 후속 방안을 내놨지만 시장반응은 신통치 않다. 재난망 사업으로 활용하는 등의 추가 대책이 강구되지 않는다면 와이브로는 고사 위기에 빠질 것으로 우려된다.

20일 통신사와 정부당국에 따르면 올해 KT와 SK텔레콤의 와이브로 매출 합계는 1051억원 규모로 추산된다. 2009년 1290억원의 84% 수준이다. 미래창조과학부에 따르면 이들 통신사의 와이브로 서비스 매출은 지난 8월까지 700억원 수준에 머물렀다.

와이브로 매출은 2010년 1555억원 규모로 성장한 후 2011년에는 1716억원 규모까지 덩치를 키웠다. 하지만 지난해 매출이 1257억원으로 급락한 데 이어 올해도 큰 폭의 감소가 예상되면서 2년 연속 하락하는 수난을 겪게 됐다.

가입자도 처음으로 줄어든다. 11월 현재 KT와 SK텔레콤 와이브로 가입자 수 총합은 100만명 수준인 것으로 알려졌다. 지난해까지 105만명 수준을 유지했지만 최근 들어 가입자 이탈 현상이 두드러졌다.

통신사 관계자는 “2011년 전국망 서비스를 기점으로 체결된 계약이 약정기간 종료와 함께 점점 빠지는 추세”라며 “가입자가 순증하기에는 어려운 상황”이라고 밝혔다.

와이브로 진영은 이미 기술적으로 비슷한 시분할 LTE(LTE-TDD)와 호환 작업을 시작했다. 와이맥스 포럼이 2012년 `와이맥스 어드밴스트 로드맵`에서 LTE-TDD와 연동을 공표한 데 이어, 일본은 10월부터 `와이맥스2+`라는 명칭으로 LTE-TDD와 와이브로를 동시에 받을 수 있는 서비스를 시작했다.

일본 와이맥스 사업자인 UQ커뮤니케이션즈는 총무성 허가 아래 화웨이 등과 협력해 LTE-TDD, 와이맥스 혼용이 가능한 단말기를 공급받는 것으로 알려졌다. 공존을 전제로 차후 사업자가 와이브로를 LTE-TDD로 전환해도 단말을 그대로 쓸 수 있는 연착륙을 시도하는 것이다.

반면에 우리나라는 휴대인터넷 주파수의 LTE-TDD 진입 외에는 뾰족한 대안을 찾지 못하고 있는 실정이다. 이미 할당된 휴대인터넷 주파수는 와이브로 방식으로만 쓰도록 제한이 걸려 있다.

통신사들이 당초 와이브로 주파수 할당 시 계획했던 투자나 가입자 목표를 충실히 이행하지 않은 점도 정부가 섣불리 정책 결정을 하지 못하는 원인으로 작용했다.

정부는 지난 10월 사용자 보호대책을 전제로 “와이브로 주파수를 반납하면 입찰 경쟁을 거쳐 LTE-TDD로 재할당하는 것을 검토하겠다”고 밝혔지만 현재까지 아무도 나서지 않고 있다. 그동안 “조건 없이 LTE-TDD 전환이 보장돼야 한다”고 목소리를 높였던 것에 비해 미온적인 대응이다.

매출, 가입자 감소 등 와이브로 고사 징후가 뚜렷하지만 섣불리 주파수를 반납했다가 경쟁상황에 따라 재할당을 못 받을 것을 우려하기 때문이다. 결국 와이브로를 후보 기술로 설정한 재난망 정도만 와이브로 진화의 변수로 남았다.

통신업계 관계자는 “와이브로 자체로는 생존 경쟁력이 없어 LTE-TDD와 연동 등 다양한 방법을 고민해야 한다”며 “망설이는 사이 가입자 이탈 현상이 심해지면 기껏 만들어 놓은 생태계 기반을 잃을 수 있다”고 지적했다.

<와이브로 매출 추이 / 자료:미래창조과학부>

김시소기자 siso@etnews.com