`마지막 기회, 아니면 정리수순`

소니가 `매각은 없다`고 밝혀온 TV사업부 분사에 대한 분석이다. 2013년 회계연도(2013년 4월~2014년 3월)까지 10년 연속 적자가 확실시되는 상황에서 분사 결정은 대외적으로 절대 `포기`가 아니라는 포장에 불과하다는 시각이 많다.

이는 소니 TV사업부가 회생하기에는 많이 늦었기 때문이다. 대표적으로 `규모의 경제`를 잃었다는 점을 꼽는다. 지난해 소니의 글로벌 TV 생산량은 채 2000만대가 안 되는 것으로 알려진다. 5000만대 안팎인 삼성전자와 비교해 절반도 안 되는 규모다.

완전히 성숙기에 들어간 산업에서 안정적인 수익을 확보하기 위해서는 대량 생산 체제를 갖춰야 한다. 하지만 글로벌 1·2위 사업자인 삼성전자·LG전자와 비교해 태부족하다.

여기에 엔저 효과를 제대로 누리지 못하게 된 점도 꼽는다. 소니는 해외 TV공장을 매각하고 주문자 상표 부착방식(OEM)으로 전환을 진행해 온 것으로 알려졌다. 엔저 효과를 거의 보지 못하고 있다. 앞으로도 일본 제조업계가 엔저 효과를 누릴 것으로 보이지만 소니에게는 이 또한 요원한 상황이다.

비록 최근 초고화질(UHD) TV시장에서 두각을 나타내고 있지만 어느 정도 갈지 지켜봐야 한다. 프리미엄 시장에서 삼성전자·LG전자와 가격 경쟁을 펼쳐야 하지만 규모의 경제가 안 되는 상황에서는 쉽지 않기 때문이다. 삼성·LG전자와의 정면 대결을 피해도 중국업체가 치고 나오는 상황이어서 역시 어려움이 있다.

이에 따라 소니 TV사업부는 분사에 이어 대규모 개편을 할 것으로 보인다. 또한 특정분야에 집중하는 방식으로 살아남기 위한 안간힘에 나설 가능성이 크다.

소니의 결정은 프리미엄 시장에서 경쟁했던 우리 기업에게는 호재로 보인다. UHD TV 등 차세대 시장에서 소니가 흔들릴 가능성이 크고, 이는 한국 두 업체에게 기회가 된다. 김성인 키움증권 상무는 “소니의 분사 결정은 책임경영과 정리 의미가 섞여있는 것으로 보인다”며 “해외에서는 삼성·LG전자에 밀리고 일본 내수시장도 망가지면서 더욱 힘들어졌다”고 평가했다. 국내 TV 양사는 말을 아끼고 있다. 한 TV업체 관계자는 “아무래도 분사는 책임경영을 의미하지 않겠느냐”며 “앞으로 어떤 식으로 방향을 잡을지는 모르겠지만 우리로서는 크게 영향을 받지 않을 것으로 보인다”고 말했다.

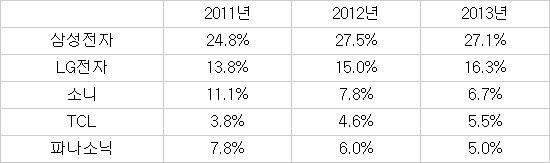

【표】 평판TV 매출 점유율

※출처: 디스플레이서치 등 시장조사업체(2013년은 상반기)

<【표】 평판TV 매출 점유율 ※출처: 디스플레이서치 등 시장조사업체(2013년은 상반기)>

김준배기자 joon@etnews.com